第5腰椎CT-MPRの既存データを用いた骨粗鬆症評価

第5腰椎CT-MPRの既存データを用いた骨粗鬆症評価:臨床雑誌整形外科掲載論文原文

増井文昭、斎藤雅人、尾立和彦、伊藤吉賢、為貝秀明、白旗敏克

千葉西総合病院整形外科・関節外科センター

はじめに

近年、高齢者の骨粗鬆症による骨折はQOL(Quality of life)を著しく低下させ寝たきりになる危険性があり、さらに死亡のリスクが高まるため大きな社会問題となっている。医療費の増大という問題も抱え、今後の少子高齢社会で骨粗鬆症の早期診断による骨折予防が重要な課題となっている。早期に骨折リスクを評価できれば、転倒予防の指導、リハビリや薬物治療を行うことで骨折を予防することが可能となる。通常、骨粗鬆症診断は主にDXA法で行われているが、不適切なポジショニング、動脈硬化・椎間板変性や骨折などによる二次性変化に測定精度が影響され、測定結果の信頼性、再現性が問題となる。CT画像は二次性変化の影響が少ない領域で計測ができるため、より再現性・信頼性の高い評価が可能と考えられる。今回、我々は種々の疾患で撮影された既存の腹部・骨盤・股関節CTデータを活用して骨粗鬆症の程度や骨折リスクを評価する目的で、大腿骨近位部骨折の評価のために撮影された股関節CTデータから第5腰椎CT(以下、L5CT)値の解析を行い、骨粗鬆症の評価について検討したので報告する。

対象

2018年1月より2018年11月までに当院で治療した大腿骨近位部骨折56例で、性別は全例女性、年齢は52~97歳(平均82.2歳)であった。また若年者の平均L5CT値を算出するため、45歳以下の13名の女性(年齢15~46歳:平均34.4歳)の計測も行った。

方法

他疾患で撮影したCT画像も使用できるように骨盤や腹部CTの撮影範囲内にあるL5CT横断のMPR(Multi Planar Reconstruction)断面を作成した。

- 計測スライス位置と計測領域(Range of interest 、以下ROI)の設定

椎間板変性・骨棘などの二次性変化による影響が少ない椎体中央の横断MPR断面を再構築した。全骨(皮質骨および海綿骨)にROIを設定した際、椎弓皮質骨の影響による誤差が非常に大きく再現性に問題があり、椎弓皮質骨の影響を避けるために椎体海綿骨領域を計測領域とした。 - CT値計測

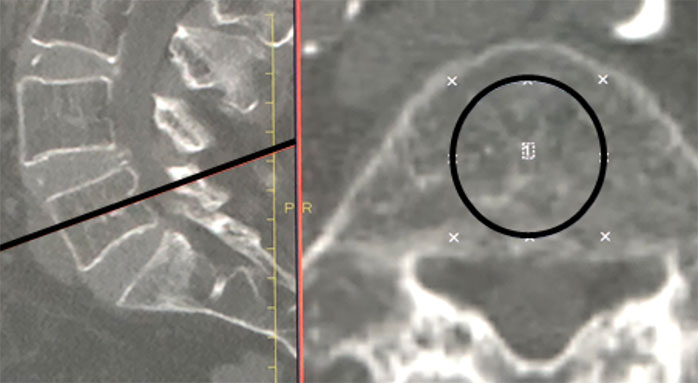

第5腰椎椎体中央の横断MPR断面で、中心部の直径20㎜の正円の平均CT値を計測した(図1)。 - L5CT値とDXA法で測定された大腿骨全骨若年成人比率(Young Adult Mean:以下、YAM)、年齢との近似曲線を作成した。

- 若年女性のL5CT値に対する比率(L5CTYAM)を算出した。

- L5CTYAMと大腿骨全骨YAM、年齢との近似曲線を作成した。

統計学的検討はt検定を用い、危険率5%未満を有意とした。

結果

- 70%台の大腿骨全骨YAMは73~77%(平均71.5%)で、L5CT値80.5~83.2HU(Hunsfield Unit)(平均82.2HU)、L5CTYAM 42~43%(平均43%)であった。

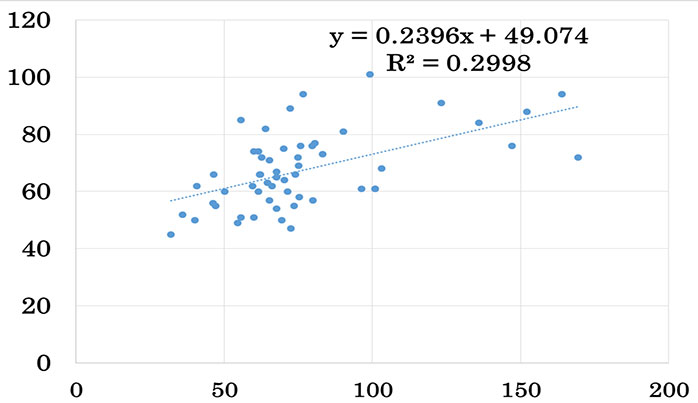

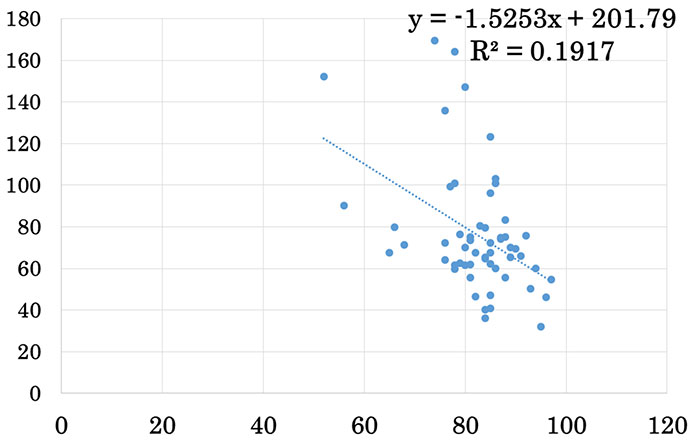

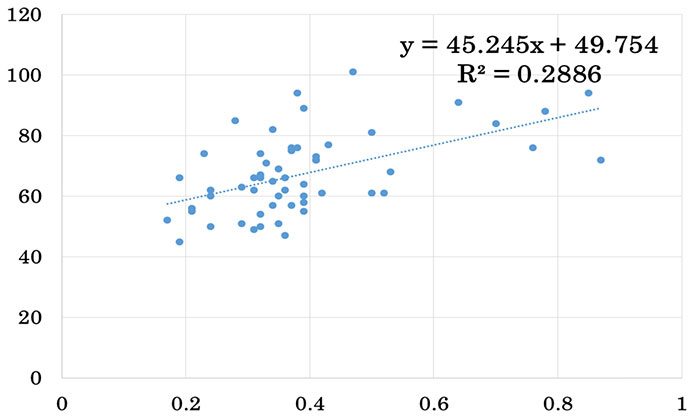

- L5CT値と大腿骨全骨YAMの間に正の相関(r=0.548、p<0.01)(図2)、L5CT値と年齢の間に負の相関(r=-0.439、p<p;0.01)(図3)を認めた。近似曲線から大腿骨全骨YAM70%のL5CT値を算出すると87.2HUであった。

- 若年者(13例)のL5CT値は123.4~248.8HU(平均194.1HU)であった。

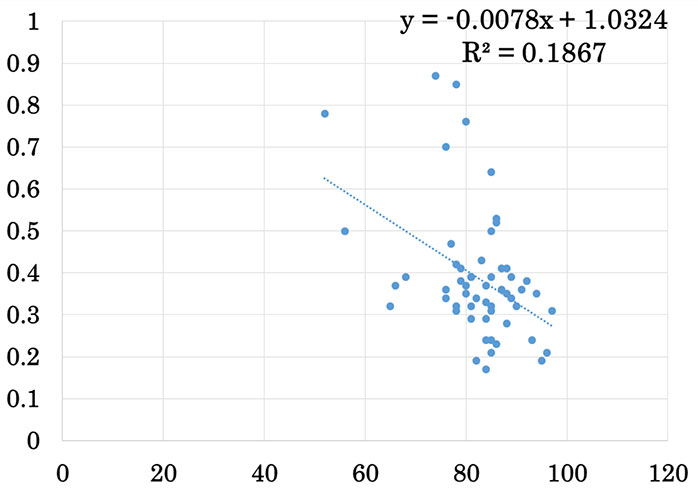

- L5CTYAMと大腿骨全骨YAMの間に正の相関(r=0.537、p<p;0.01)(図4)、L5CTYAMと年齢の間に負の相関(r=-0.432、p<0.01)(図5)を認めた。近似曲線からYAM70%のL5CTYAMを算出すると45%で、L5CTYAMは大腿骨全骨YAMより低値となっていた。

考察

骨は皮質骨と海綿骨が複雑に組み合わさった構造からなっている。骨粗鬆症では外骨膜性骨形成、皮質骨内膜面の骨形成・吸収、海綿骨の骨形成・吸収のアンバランスにより皮質骨肥厚・菲薄、髄腔縮小・拡大が起こり骨強度は低下する。単純X線像で椎体は骨粗鬆症の進行に伴い水平骨梁が減少し、次いで圧迫に抗する垂直骨梁が菲薄化してくるとされている1)。骨粗鬆症の診断には骨量計測が行われ、測定法としてはRA(radiographic photodensitometry)法、DXA(dual-energy X-ray absorptiometry)法、QCT(quantitative computed tomography)法、QUS(quantitative ultrasound)法などが行われている。現在、骨粗鬆症診断、薬剤効果判定は主にDXA法で行われている。DXA法は低被曝で簡便な手法だが、不適切なポジショニング、動脈硬化・椎間板変性や骨折などによる二次性変化が測定精度に大きく影響し、測定結果の信頼性、再現性が問題となる2)。著者らは3D-CTによる解析は計測断面の再現性が高いことに着目し、L5、大腿骨近位部のCT-MPRデータを用いたCT値≧150HUの骨面積比率(bone area ratio、以下BAR:ROI≧150HU / -∞HU<ROI≦∞HU)の評価を行い、BARは年齢が高くなるにつれて低下し、大腿骨近位部骨折リスクの評価に有用であることを報告してきた3,4)。BARは画像解析に手間がかかり一般診療での活用がやや難しかったため、今回、解析が容易な平均L5CT値を用いて検討を行った。今回の検討で近似曲線から算出した大腿骨全骨YAM70%に相当するL5CT値は87.2HUで骨粗鬆症(YAM70%以下)と診断されるCT値78.5HU以下(T-scoreの-2.5SD )5)よりやや高い結果となっていた。一方、DXA法との対比では70%台の大腿骨全骨YAMは73~77%(平均71.5%)、L5CT値は80.5~83.2HU(平均82.2HU)で78.5HU(T-scoreの-2.5SD )に近似していた。L5CT値と大腿骨全骨YAMの間に正の相関(r=0.548、p<0.01)/L5CT値と年齢の間に負の相関(r=-0.439、p<0.01)、L5CTYAMと大腿骨全骨YAMの間に正の相関(r=0.537、p<0.01)/L5CTYAMと年齢の間に負の相関(r=-0.432、p<0.01)を認めたものの、強い相関関係ではなく、今後、症例数を増やして近似曲線を作成することで、骨粗鬆症の診断精度が上がることが推察された。L5CT値は経年的に低下し、大腿骨全骨YAMと比較して、加齢に伴う低下率は大きかった。L5 CT値は海綿骨量を評価していることから、加齢による骨量の低下は皮質骨より海綿骨の方が大きいことが示唆された。

今回、我々が使用したデータは、整形外科以外の目的で撮影された腹部・骨盤CTデータを含めて活用するためにQuantitative computed tomography (以下、QCT)用骨等価物質ファントムは用いておらず、線量率、体型などによるCT値の未補正により計測値にバラつきが生じる可能性があり、CTの機種間較差や再現性が問題となる。近年のX線CT装置がもつ性能は格段に進歩しており、1装置内の変動は1.9%、装置間の変動は4.7%とされ、骨等価物質ファントムを用いなくても検査データの変動は少なく、QCT検査時の再現性(1~5%)と比較しても同等の精度とされている6)。さらに我々のこれまでの検討で、1ヶ月内にCTが2回撮影された症例でもCT値の変動は少なく測定値は近似し、過去の報告と同様に再現性に問題がない結果が得られていた3)。以上から本手法は骨粗鬆症の評価と関係なく撮影した既存の腹部・骨盤・股関節CTデータにより評価ができ、動脈硬化・椎間板変性や骨折などによる二次性変化の影響は受けにくいため測定値の信頼性、再現性が高く、かつ簡便でCT機種間較差に問題がないことから日々の診療における骨粗鬆症評価に有用と思われた。

今後は、各年代の症例を増やしてL5 CT値の近似曲線を算出して年齢・大腿骨全骨YAM・骨折との相関、骨等価物質ファントムのCT値と密度(㎎/㎤)との関係を求め、DXA法とBMDとの対比などを検討することが課題と考えられた。

結語

- 脊椎椎体骨折、骨盤骨折や整形外科以外の疾患に対して行ったCTデータから骨粗鬆症の程度や骨折リスクを評価する目的で、既存の股関節CTデータから第5腰椎CT(以下、L5CT)値の解析を行った。

- L5CT値と大腿骨全骨YAMの間に正の相関(r=0.548、p<0.01)、L5CT値と年齢の間に負の相関(r=-0.439、p<0.01)を認め、YAM70%に相当するL5CT値は87.2HUであった。

- L5CTYAMと大腿骨全骨YAMの間に正の相関(r=0.537、p<0.01)、L5CTYAMと年齢の間に負の相関(r=-0.432、p<0.01)を認め、YAM70%のL5CTYAMは45%であった。

- 本手法は既存の腹部・骨盤・股関節CTデータを活用し、簡便で再現性・信頼性に問題がなく、日々の診療における骨粗鬆症評価方法の一つになりうると思われた。

参考文献

- 伊丹康人、西尾篤人:整形外科MOOK―骨粗鬆症―p12-16、金原出版、東京、1984

- 日本骨粗鬆症学会 骨強度評価委員会編 大腿骨近位部BMD測定マニュアル・Osteoporosis Japan vol.15 no.3 2007

- 本郷公一、増井文昭、朝戸健夫:CT-MPRデータを用いた大腿骨近位部骨折危険因子の研究

臨床放射62:349-355;2017 - 増井文昭、本郷公一、第5腰椎MPR-CTデータを用いた骨粗鬆症と骨折リスク評価

整形外科69:993-998, 2018 - Schreiber JJ, ;Anderson PA, Rosas HG et al.

Hounsfield Units for Assessing Bone Mineral Density and Strength: A Tool for Osteoporosis

Management. J Bone Joint Surg Am 93:1057-1063, 2011 - 西原貞光、小池正紘、上田克彦ほか

X線CT装置における椎体部平均CT値の装置内変動と装置間変動

医用画像情報学会雑誌20:40-43, 2003

図表説明

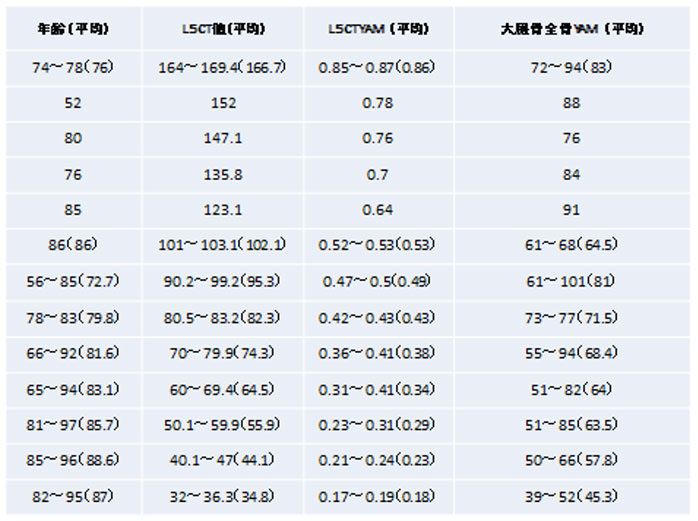

表1:L5CT値/L5CTYAM/大腿骨全骨YAMの年齢分布

図1:第5腰椎横断MPR断面と計測領域(Range of interest 、以下ROI)の設定

左:計測スライス位置の設定

右:指定された位置の断層面中央の直径20㎜の正円・海綿骨領域で平均CT値を計測

図2: L5CT値と大腿骨全骨YAMとの相関

縦軸:YAM(%)、横軸:L5CT値(HU)

L5CT値と大腿骨全骨YAMとの間に相関係数の正の相関(0.548)を認める。

図3: L5CT値と年齢との相関

縦軸:L5CT値(HU)、横軸:年齢(歳)

L5CT値と年齢の間に相関係数の負の相関(-0.439)を認める。

図4:L5CTYAMと大腿骨全骨YAMとの相関

縦軸:YAM(%)、横軸:L5CTYAM

大腿骨全骨YAMとL5CTYAMの間に相関係数の正の相関(0.537)を認める。

図5: L5CTYAMと年齢との相関

縦軸:L5CTYAM、横軸:年齢(歳)

L5CTYAMと年齢の間に相関係数の負の相関(-0.432)を認める。