大腿骨近位部骨折(AO分類31-A2)に対する水酸アパタイト注入を併用した観血的整復固定術とWard三角CT値評価の有用性

大腿骨近位部骨折(AO分類31-A2)に対する水酸アパタイト注入を併用した観血的整復固定術とWard三角CT値評価の有用性:骨折治療学会雑誌掲載論文原文

増井文昭、黒住健人*、斎藤雅人、伊藤吉賢、白旗敏克、阿部哲士**

千葉西総合病院整形外科・関節外科センター、*帝京大学外傷センター、**帝京大学整形外科

要旨

大腿骨近位部骨折(AO分類31-A2)はSliding hip screw、Intramedullary nailによる固定で比較的良好な術後成績が得られるが、様々な工夫を行ってもテレスコープやカットアウトを完全に予防することは困難である。著者らは整復位/TAD(5.1mm)に問題はなかったにもかかわらず、ラグスクリューが骨頭をカットアウトしたため人工股関節置換術を施行した症例を経験した。この症例においてWard三角・平均CT値が-48.9 Hounsfield Unit(以下、HU)と著しく低値であったことから、大腿骨近位部を骨頭とそれを支える頚基部からなる構造物と考え、頚基部内部の脆弱化(Ward三角・平均CT値の著しい低下)がテレスコープやカットアウトの原因の一つと考えた。今回、著者らはWard三角・平均CT値が-15HU以下の症例に対して、Ward三角および骨欠損部に水酸アパタイトを注入することで内固定単独症例と比較してテレスコープ量を有意に減少させることができた。Ward三角および骨欠損部への水酸アパタイト注入はテレスコープやカットアウトの予防に有用と思われた。

はじめに

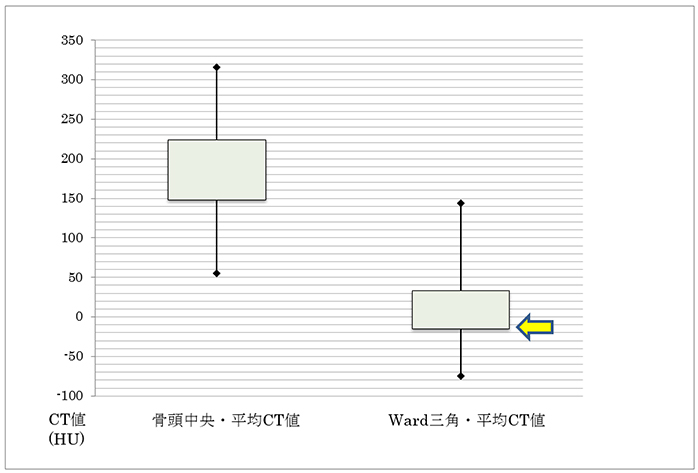

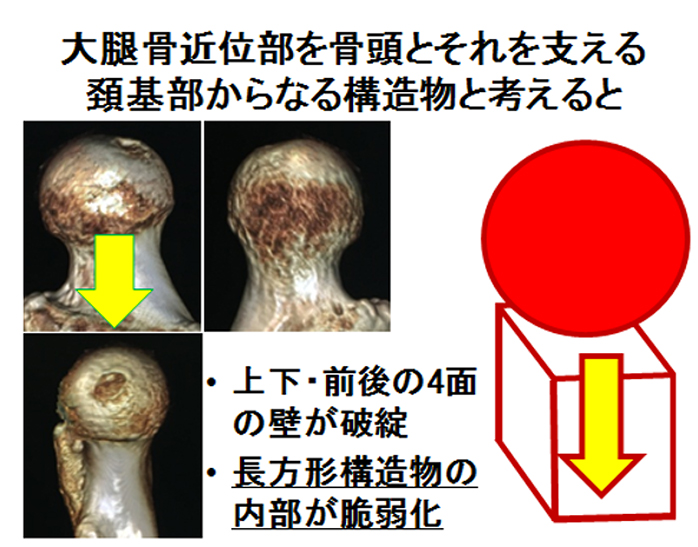

整復位とTip apex distance(以下、TAD)に問題がないにもかかわらず、テレスコープやカットアウトを起こす症例があり、著者らも術後7ヶ月でテレスコープ・カットアウトを起こした症例を経験した。この症例の術前CT画像の解析で健側Ward三角・平均CT値が-48.9HUと著しく低値を示していたことから、大腿骨転子部骨折120症例の健側における大腿骨頭中央およびWard三角CT値の検討を行った。骨頭中央・平均CT値(骨頭中央を中心にした直径2㎝の円)は21.3~378.7HU、平均202.4HUと高いCT値を示していたのに対して、Ward三角・平均CT値は-82.6~128.1HU、平均5.2HUと低く、-50HU以下(脂肪組織:-50~-100HU)の症例も少なからず認めていた(図1)。以上の結果から大腿骨近位部を骨頭とそれを支える頚基部で構成される構造物と仮定して、頚基部内部の脆弱化(Ward三角・平均CT値の著しい低下)による圧壊がテレスコープやカットアウトの原因の一つと考えた(図2)3)。近位骨片の骨性支持を獲得しても頚基部内部の脆弱化を認める症例は圧迫負荷に弱いことには変わりはない。現在、著者らは頚基部内部の強度を高めるためにWard三角内の強度が弱い部分や骨欠損部の形状に合わせて充填できる水酸アパタイト(以下、HA)注入を併用したIntramedullary nail(以下、IMN)による内固定を施行している。今回、HAのWard三角および骨欠損部への注入を併用した内固定の有用性を明らかにするため、従来から施行している内固定症例(内固定、HA非注入)を対照とした後ろ向き検討を行ったので報告する。

対象および方法

平成26年より平成29年4月までに当科で治療した症例のうち、片側発生の大腿骨近位部骨折(AO分類31-A2)症例で、IMNによる内固定(以下、HA非注入群)を施行した41症例(男性5例、女性36例、年齢68~96歳:平均85.3歳)、IMN挿入による内固定にHA注入を併用(以下、HA注入群)した21症例(男性1例、女性20例、年齢82~99歳:平均88.1歳)を対象とした。

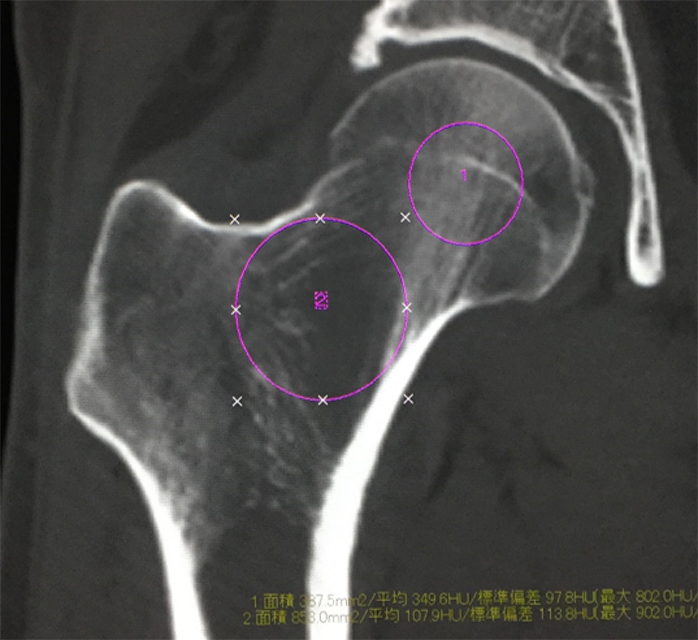

術前CT評価方法:術前に健側頚部冠状断面における骨頭中央・平均CT値(骨頭中央を中心にした直径2㎝の円)とWard三角の平均CT値 (Ward三角の上下方の骨皮質内側に接する最大円で計測、以下、Ward三角・平均CT値)を計測する(図3)。

術式/後療法

- 正面および側面で近位骨片を髄外へ整復する

- 近位骨片の骨皮質に骨折をおこさないようにIMNを挿入する

- 骨内の血腫・血液・骨粉を除去した上でラグスクリュー/ブレード挿入部より人工骨注入用チューブを奥に挿入し、引き抜きながらWard三角、骨欠損部を中心にHAを注入する

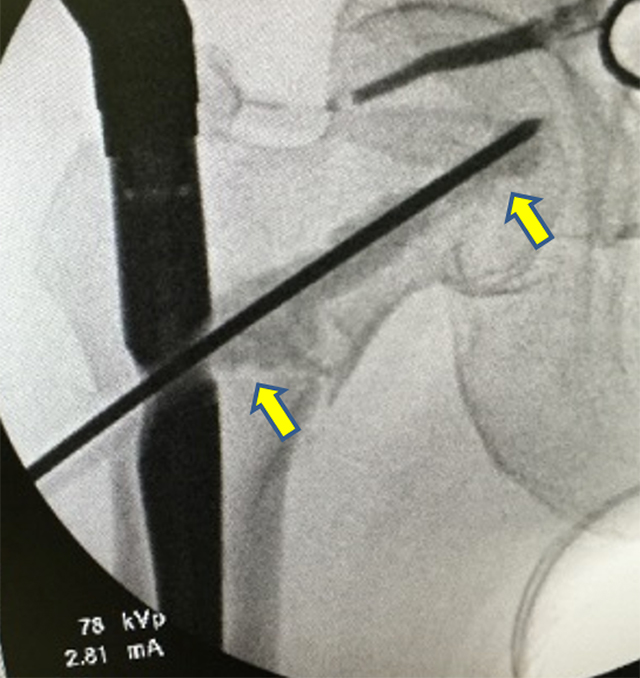

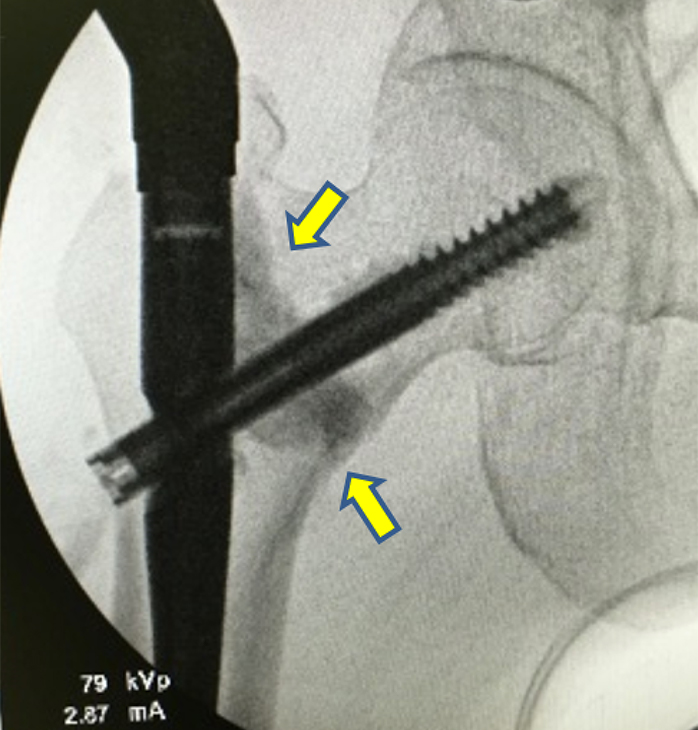

- ラグスクリュータイプ:骨頭までドリリング施行後に人工骨注入用チューブを骨頭内に挿入し、骨頭からWard三角、骨欠損部を中心にHAを注入する(図4)

- ブレードタイプ:大腿骨外側部のドリリング施行後に人工骨注入用チューブをWard三角に挿入し、Ward三角、骨欠損部を中心にHAを注入する

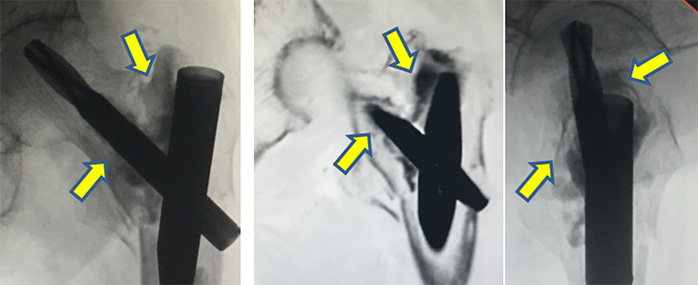

- Ward三角、骨欠損部およびIMN内側縁上下に水酸アパタイトが注入されたことを確認後にラグスクリュー/ブレードを挿入し (図5、6)、閉創前にラグスクリュー/ブレード挿入部を十分に洗浄する

- 術翌日から車いす・歩行訓練

箱ひげ図のWard三角・平均CT値の第一四分位点値が-15HUであったことから、Ward三角・平均CT値-15HUをcut off値として症例を平均CT値-15HU以上のHA非注入群/HA注入群、平均CT値-15HU以下のHA非注入群/HA注入群の4群に分類した(表1)。これらの群においてTAD、術後4および8週時テレスコープ量についてt-検定を用いて統計学的検討(Excel内臓のソフト使用)を行い、P valueは0.05以下を有意とした。

結果

HA非注入群のうち、Ward三角・平均CT値-15HU以上の症例は32例(男性5例/女性27例、年齢68~96歳:平均84.6歳)、Ward三角・平均CT値-15HU以下の症例は9例(女性9例、年齢76~95歳:平均88.2歳)であった。一方、HA注入群のうちWard三角・平均CT値-15HU以上の症例は9例(女性9例、年齢82~99歳:平均88.7歳)、Ward三角・平均CT値-15HU以下の症例は12例(男性1例/女性11例、年齢82~99歳:平均89歳)であった(表1)。

Ward三角・平均CT値-15HU以上の症例で、HA非注入群とHA注入群におけるTAD、術後4および8週時のテレスコープ量に有意差は認めなかった。一方、Ward三角・平均CT値-15HU以下の症例の比較ではHA非注入群とHA注入群にTADに有意差はなかったが、術後4および8週時のテレスコープ量に有意差が認められた(表2、p<0.05)。

症例

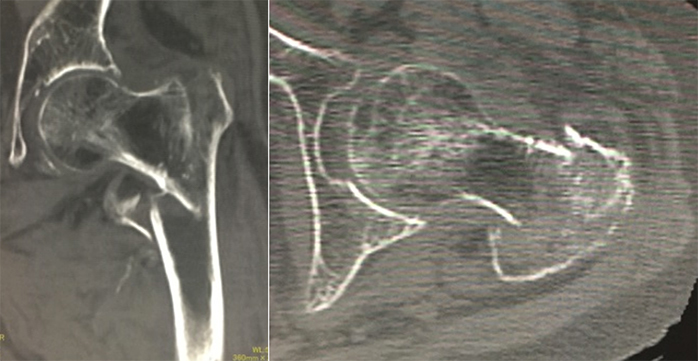

86歳、女性、Ward三角・平均CT値:-52.9HU

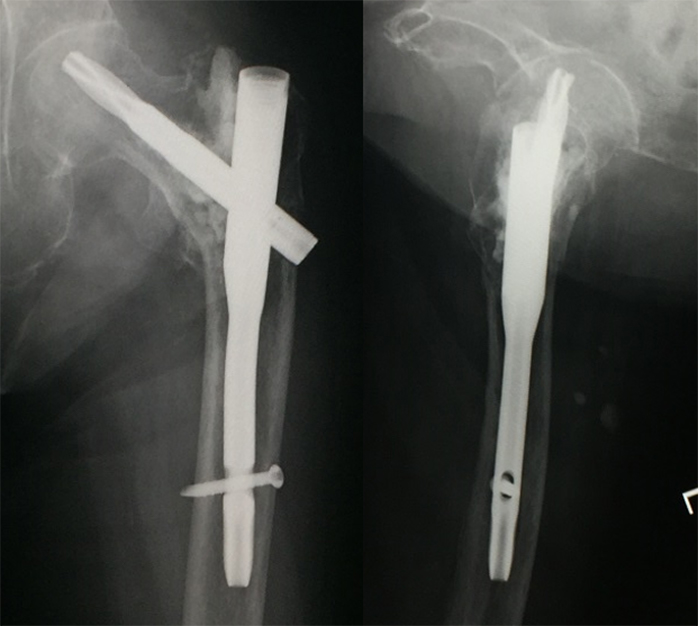

自宅で転倒受傷し、当科救急外来を受診、単純レントゲン・CTで大腿骨転子部骨折(AO分類31-A2)(図7)を認めた。受傷時のCTにて健側Ward三角・平均CT値が-52.9HUと低く、HA注入を併用したIMNによる観血的整復固定術を施行した(図8、9)。術翌日から車いす・歩行訓練を開始し、術後4ヶ月の現在、単純レントゲン像でテレスコープ2.5㎜、ブレードの緩みは認めず、全荷重歩行中である(図10)。

考察

大腿骨近位部骨折(AO分類31-A2)はSliding hip screw(以下、SHS)、IMNによる固定で比較的良好な術後成績が得られる。合併症としてテレスコープやカットアウトがあり、原因として整復不良、骨脆弱性、IMN挿入時のlag screwの位置不良、大腿回旋動脈損傷による血流低下・骨頭壊死などが挙げられる。近年、近位骨片を髄外に整復して骨性支持を獲得することで骨折部の安定性が得られると報告されているが1)、テレスコープやカットアウトはすべて解決されたわけではない。近位骨片を髄外へ整復して骨性支持を獲得してもWard三角CT値の低下を認める際は圧迫負荷に対する強度不足は残っており、また、エレバトリウムなどによる整復操作で近位骨片の骨皮質が骨折し、一見、髄外に整復されていても骨性支持が獲得されずに圧迫不安定性が増加することも考えられる。近位骨片の安定性は骨性支持に加えて内固定材にも依存し、Antirotation pin/blade、hook、antirotation screwなど様々な工夫がなされているが4.5.6.7)、テレスコープやカットアウトの問題は十分に解決されていない。IMNを使用する際はantirotaion pin/bladeの併用や正面・側面像でラグスクリュー/ブレードを中央に挿入することで回旋安定性が高められるが4)、過度なテレスコープやカットアウトの症例が依然として報告されている。著者らは大腿骨近位部CT画像の解析を行い、頚部冠状断面および転子間部横断面のCT値低下と大腿骨近位部骨折リスクが関連し2)、さらにWard三角・平均CT値は骨頭中央平均CT値より低く、個体間で顕著な差が認められるという結果を得た (図1)。Ward三角・平均CT値が低い症例ではCT値が高い骨頭内の骨梁(2cm程度)に内固定材の固定性が依存していると考えられ、Ward三角の力学的強度を上げることでテレスコープやカットアウトのリスクが軽減できると推察される3)。力学的強度を上げる方法として人工骨充填があるが、注入用人工骨(HAまたはα型リン酸三カルシウム)は強度が弱い部分や骨折損部の形状に合わせて充填できる長所がある。さらに皮質骨、海綿骨の圧縮強度はそれぞれ90~160MPa、2~7MPaに対して、HAの硬化体圧縮強度は30~50MPa以上であることから強度低下部分に対する補強材料として十分な強度があると考える。頚基部内部の脆弱化を補うために術前CT画像で同部のCT値評価を行い、近位骨片の髄外への整復に加えてWard三角および骨欠損部にHA注入を併用したIMNによる内固定を行った。今回の検討でWard三角・平均CT値-15HU以下の症例におけるHA注入群/HA非注入群での術後4および8週時テレスコープ量の比較検討の結果、HA注入群は有意にテレスコープ量が少なく良好な術後成績が得られたことから、HA注入はテレスコープやカットアウトの予防に有用と考えられた。さらに頚基部の骨性支持力は近位骨片の骨皮質がリーミングされると低下する可能性もあり、内固定材を使用する際は手術中に頚基部の損傷を起こさない配慮が重要と思われた。

一方、人工骨注入に際しては 関節内や皮下軟部組織への漏出やセメントと同様に補填時の髄内圧上昇に伴う塞栓、循環動態変化(血圧低下など)などに注意する必要がある。関節内漏出はラグスクリュータイプに発生することが多く、ガイドピンが骨頭を穿破することが原因のため、ガイドピン挿入とドリリングに注意することが重要である。皮下軟部組織への漏出は皮膚・皮下組織の炎症の原因となることがあり、閉創前にラグスクリュー/ブレード挿入部を十分に洗浄することが大切である。補填時の髄内圧上昇にともなう合併症を回避するには、セメント充填時の手技と同様に血腫・血液・骨粉を除去した上で人工骨の注入を行い、注入時に麻酔科医師に伝える、などの配慮が必要と考える。

まとめ

- 骨頭を支える頚基部内部の脆弱化(Ward三角・平均CT値の著しい低下)はテレスコープやカットアウトの原因の一つと思われた。

- Ward三角・平均CT値が低い症例(-15HU以下)に対して、Ward三角および骨欠損部への水酸アパタイト注入を併用した内固定はテレスコープやカットアウトの予防に有用である。

参考文献

- 塩田直史、佐藤徹、鉄永智紀ほか

大腿骨転子部骨折における術中整復位の評価と成績

骨折 2013; 35: 345-348 - 本郷公一、増井文昭、朝戸健夫

CT-MPRデータを用いた大腿骨近位部骨折危険因子の研究

臨床放射線 2017;62:349-355 - 増井文昭、斎藤雅人、尾立和彦、伊藤吉賢、為貝秀明、白旗敏克

術後に骨頭下骨折とテレスコープ・カットアウトを認めた大腿骨頚基部骨折の1例

臨床雑誌整形外科2017; 68: 644-648 - 阿部宗樹、瀧川直秀、森内宏充

大腿骨頚基部骨折に対するTARGON PFの治療成績

骨折 2009; 31: 567-569 - 岩田英敏、星野啓介、福田誠ほか

当院における大腿骨頚基部骨折、回旋不安定性を有する大腿骨転子部骨折に対する治療成績の検討

骨折 2016; 38: 646-649 - 岡田祥明、福田文雄、濱田大志ほか

大腿骨頚基部骨折の治療-ガイドライン改訂第2版による

骨折 2014; 36: 306-310 - 森下嗣威、高木徹、林智樹ほか

大腿骨頚基部骨折の考え方とインプラント選択の問題点

骨折 2011; 33: 399-401

図表説明

図1 大腿骨頭中央およびWard三角CT値

骨頭中央・平均CT値は平均202.4HUと高いCT値を示しているが、Ward三角・平均CT値は平均5.2HUと低く、-50HU以下の症例も認める。Ward三角・平均CT値の第一四分位点の値(矢印)は-15HUとなっている。

図2 大腿骨近位部を骨頭とそれを支える頚基部からなる構造物と考えると

図3 術前Ward三角・平均CT値計測

Ward三角での最大円の平均CT値を測定する

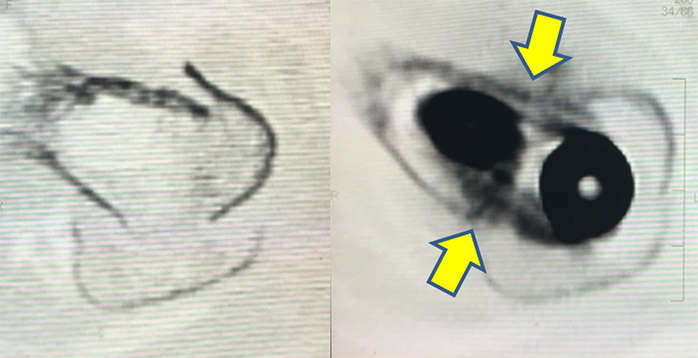

図4 術中イメージ

人工骨注入用チューブを骨頭内に挿入し、引き抜きながら骨頭内からWard三角および骨欠損部を中心に水酸アパタイトを注入する

図5 術中イメージ

Ward三角、骨欠損部および髄内釘内側縁上下に水酸アパタイトが注入されたことを確認し、ラグスクリューを挿入する

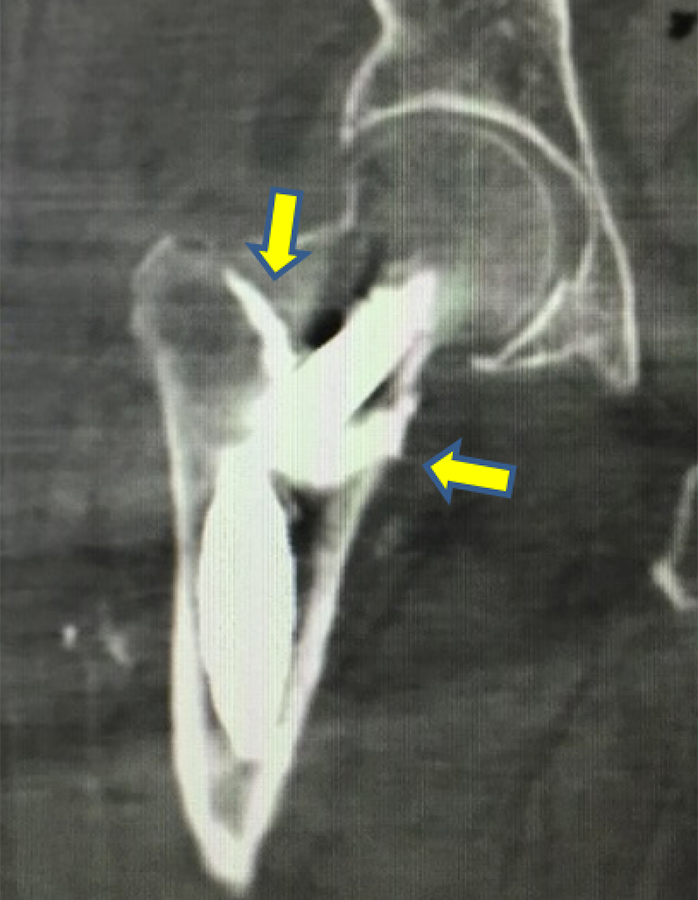

図6 術後CT

Ward三角から骨欠損部および髄内釘内側縁上下に水酸アパタイトが充填されている

図7 術前CT

大腿骨転子部骨折(AO分類31-A2)を認める

図8 術後単純レントゲン・CT

Ward三角から骨欠損部および髄内釘内側縁上下に水酸アパタイトが充填されている

図9 術前後CT(左図:術前、右図:術後)

Ward三角から骨欠損部に水酸アパタイトが充填されている

図10 Ward三角から骨欠損部および髄内釘内側縁上下に水酸アパタイトが充填され、術後4ヶ月単純レントゲンでテレスコープ2.5mm、ブレードの緩みを認めず、全荷重歩行中である

表1:大腿骨近位部骨折(AO分類31-A2) 62症例

| Ward三角 | 症例数(男性/女性) | 年齢(平均) | |

|---|---|---|---|

| HA非注入群 | CT値-15 HU以上 | 32(5/27) | 68~96(84.6) |

| CT値-15 HU以下 | 9(0/9) | 76~95(88.2) | |

| HA注入群 | CT値-15 HU以上 | 9(0/9) | 82~99(88.7) |

| CT値-15 HU以下 | 12(1/11) | 82~99(89) |

表2:Ward三角・平均CT値 /水酸アパタイト注入とテレスコープ量

| TAD | 術後4週時レスコープ量 | 術後8週時レスコープ量 | ||

|---|---|---|---|---|

| Ward三角・平均 CT値-15HU以上 | HA非注入群 | 8.2~23.7㎜ (平均14.8㎜) | 0~9.7㎜ (平均2.4㎜) | 0.2~9.8㎜ (平均3.8㎜) |

| HA注入群 | 11~25.3㎜ (平均16.8㎜) | 0~3.9㎜ (平均2.0㎜) | 1.2~5.1㎜ (平均3.4㎜) | |

| Ward三角・平均 CT値-15HU以下 | HA非注入群 | 6.7~20㎜ (平均14㎜) | 0.3~6.8㎜ (平均2.9㎜)* | 0.7~9.7㎜ (平均5.3㎜)** |

| HA注入群 | 7.3~18.8㎜ (平均15.5㎜) | 0~3.9㎜ (平均1.7㎜)* | 0.7~7.7㎜ (平均3.2㎜)** |

*/**:p<0.05