四肢長管骨関節近傍病的骨折の治療経験:骨折治療学会雑誌掲載論文原文

増井文昭、阿部哲士*、斎藤雅人、伊藤吉賢、浅沼和生、白旗敏克

千葉西総合病院整形外科・関節外科センター、*帝京大学整形外科

要旨

がん骨転移の中でも関節近傍の転移は機能的再建が求められ、術式選択に苦慮する。今回の検討で予後不良な肺がんの上腕骨近位病的骨折症例に対して拡大掻爬、内固定、セメント充填を行い、生存中の患肢機能(ISOLS functional score63.3%)に大きな問題は認めなかった。通常の人工肘関節置換システムにより再建を行った乳がんの上腕骨遠位病的骨折症例の術後機能は良好(ISOLS functional score80%)で、上腕骨遠位転移症例に対して通常の人工肘関節置換システムによる再建も選択肢の一つと思われた。大腿骨近位部病的骨折では筋肉・腱組織の付着部骨組織を温存して切除し通常の人工骨頭・股再関節システムで再建した症例の術後機能(ISOLS functional score96.7%)が良好であった。がん骨転移病的骨折に対する手術は”テーラーメード“の治療で、各インプラントの特性を熟知し、予後、部位(上肢/下肢)、骨破壊・骨折の程度などを総合的に判断して最良の術式を選択することが重要と考えられた。

はじめに

近年、がん治療の進歩により骨転移を有する患者でも長期生存が可能となってきている。特に関節近傍の病的骨折は患肢機能が低下するため、QOL上問題となることが多く、手術方法の選択で難渋することがある。がん骨転移の中でも関節近傍の転移は筋肉や腱組織が転移部に付着しているため機能的再建が求められ、術式選択に苦慮することが多い。今回、当科で治療を行った四肢関節近傍のがん骨転移病的骨折症例の術後成績を評価し、がん骨転移における関節再建についての検討を行ったので報告する。

対象

当科で治療を行った四肢関節近傍のがん骨転移病的骨折症例5例である。性別は男性3例、女性2例、年齢41~81歳、平均61歳、癌腫は肺腺がん2例、乳がん2例、前立腺がん1例、部位は大腿骨近位(頚部1例、転子部1例、転子下1例)3例、上腕骨近位1例、上腕骨遠位1例であった。経過観察期間は11~246週、平均107.8週、最終観察時点で生存3例(乳がん2例、前立腺がん1例)、不明1例(肺腺がん)、腫瘍死1例(肺腺がん)であった。これらの症例に関して切除縁、再建材料、手術時間、術中出血量、術後機能について検討した。術後機能評価はISOLS functional score1)を用いて行った。

結果

切除縁は全例、腫瘍内切除であった。うち3例に骨折部を展開して近位・遠位断端は正常組織で切除、2例に拡大掻爬を施行した。再建材料はプレート(上腕骨近位、拡大掻爬+アドリアマイシン混入セメント充填)1例、髄内釘(転子下、拡大掻爬+アドリアマイシン混入セメント充填)1例、通常型人工肘関節(上腕骨遠位、Stryker社製Solar total elbow system)1例、再置換用人工骨頭(大腿骨近位、中島メデイカル社製Delta Lock)2例であった。髄内釘を施行した転子下病的骨折症例は術後約3年で髄内釘の折損を認め、筋肉・腱組織の付着部骨組織を温存して切除し再置換用人工骨頭(中島メデイカル社製Delta Lock)を用いて再建した 。手術時間120~249分、平均163分、出血量は190~859ml、平均439.4mlであった。掻爬、内固定、セメント充填を行った肺腺がんの上腕骨近位病的骨折症例のISOLS functional scoreは63.3%で、生存中はADL上の大きな問題は認めなかった。乳がんの上腕骨遠位病的骨折症例に対しては通常の人工肘関節置換システムにより再建を行い、ISOLS functional scoreは80%で術後機能は良好であった。大腿骨近位部病的骨折のうち、筋肉・腱組織を骨組織から切離した2例のISOLS functional scoreは60%、56.7%で外転筋力の低下により杖歩行となっていた。一方、筋肉・腱組織の付着部骨組織を温存した1例はISOLS functional scoreは96.7%、Trendelenburg徴候を認めず杖なし歩行で術後機能が良好であった。

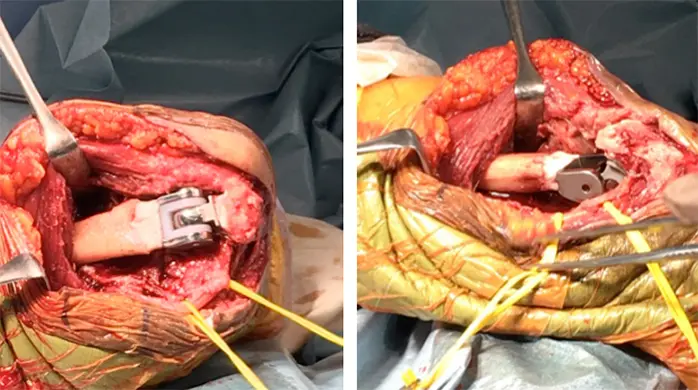

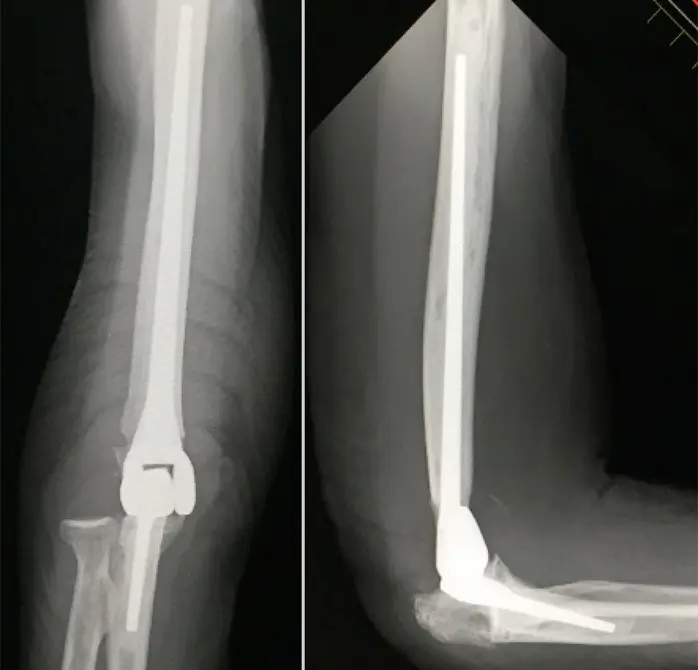

症例1:81歳、女性、乳がん

肘関節を壁にぶつけてから痛みと腫脹が増強し、当院を受診した。単純レントゲンで上腕骨遠位に骨破壊を伴う病的骨折を認め、手術を施行した(図1)。内固定、セメント充填では長期間の支持性に不安があるため人工肘関節による再建術を施行した。インプラント選択は腫瘍用人工肘関節は骨切除量(関節軸から80㎜、腫瘍近位から健常部を44㎜切除)が大きく、髄腔が7.9mmと細いため使用できず、通常の人工肘関節システムを使用した。ステム径が細く、上肢長を維持して再建するとステム折損リスクがあるためステムフィンを髄腔内に軽度陥入させるように上肢を短縮してステムを固定した(図2、手術時間:133分、出血量:190ml)。術後1日より自他動運動を開始し、ISOLS functional scoreは80%と経過良好である(図3)。

症例2:60歳、男性、肺腺がん

右肩関節痛を主訴に来院した(図4)。切開生検術を施行し、肺がんの骨転移の診断となり、拡大掻爬、内固定、アドリアマイシン混入セメント充填術を施行した(図5)。術後早期より可動域訓練を施行し、肩関節の外転は80度まで可能であった。ISOLS functional scoreは63.3%で、最終的に腫瘍死となったが日常生活に大きな支障は認めなかった(図6)。

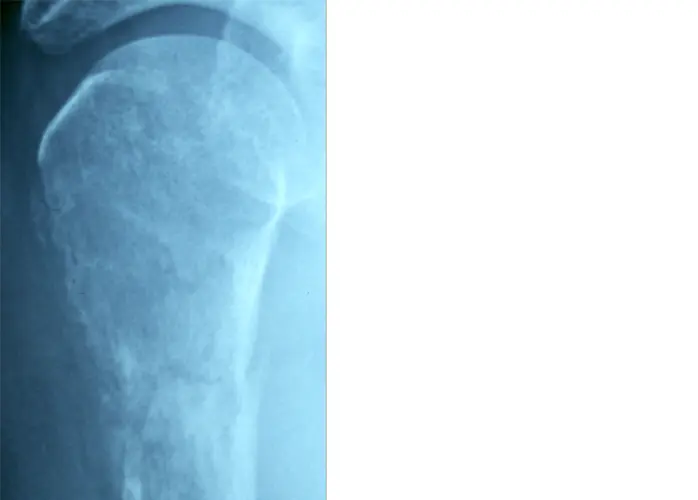

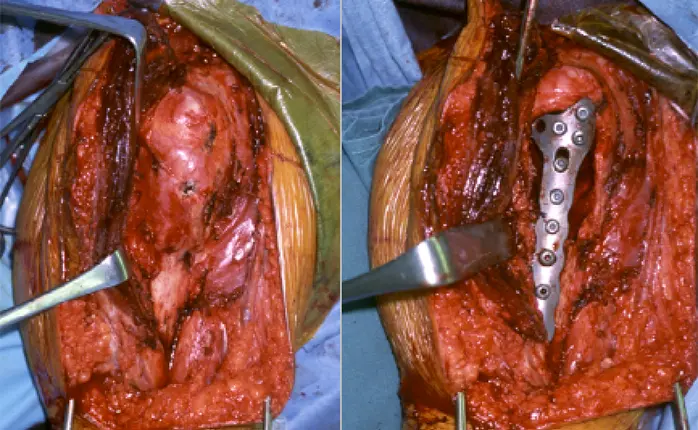

症例3:41歳、女性、乳がん

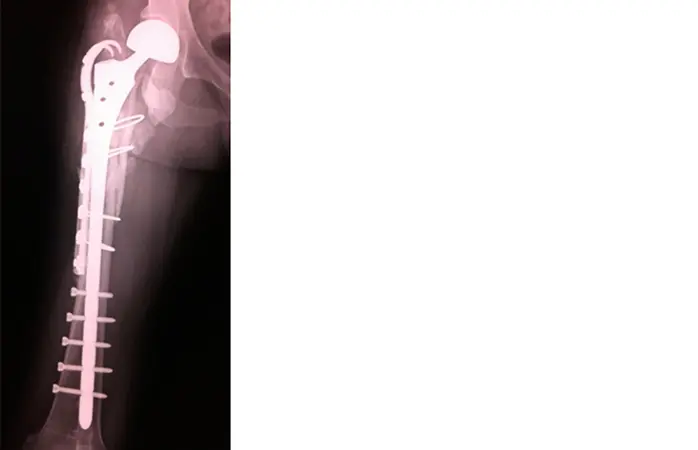

右大腿骨転子下に乳がんの単発転移(図7)を認め、拡大掻爬術、抗癌剤混入セメント充填、髄内釘挿入術(図8)を施行し、術後2年9か月に髄内釘近位部の折損(図9)を認めた。再置換用ロングステム人工骨頭による再建を選択し、中殿筋機能低下による跛行や易脱臼性を予防するため、転子部骨組織を温存して手術を施行した(出血量:796ml、手術時間:4時間10分)。術後1週より全荷重で歩行訓練を開始し、術後4年の現在、大腿骨内側の骨折部は骨癒合し、Trendelenburg徴候は認めない。杖なし歩行が可能で、ISOLS functional scoreは96.7%と経過良好である(図10)。

考察

がん治療の成績が向上によりがんと共存しながら長期生存する患者が増加し、がん骨転移を合併する患者も急増している。近年、様々な骨修飾薬の開発により病的骨折の予防が積極的に行われているが、ひとたび骨折を起こすと痛みによる機能障害が大きく、ADL上、非常に問題になる。がん骨転移病的骨折に対する手術は“単純な内固定“ではなく、原発巣のコントロール状態、生命予後、部位(上肢/下肢)、骨破壊・骨折の程度、重大な転移巣や重篤な合併症の有無などを患者ごとに総合的に評価2)して決定する”テーラーメード“の治療である。がん骨転移の中でも特に関節近傍の転移は筋肉や腱組織が転移部に付着しているため機能的再建が求められ、切除方法、インプラントの選択、再建方法に苦慮することが多い。手術の目的は予後不良な患者は除痛と早期の日常生活復帰、長期予後が期待できる患者は機能的で長期間耐えうる患肢の関節再建である。インプラントは髄内釘、プレートなどの内固定材と人工骨頭・関節置換システムがある。予後不良で骨破壊が軽度な病的骨折症例に対しては掻爬、内固定、セメント充填で除痛と早期の日常生活復帰が期待できる。低侵襲で短期的な固定に有用であるが、長期生存症例に使用した際は折損のリスクを念頭にした経過観察が必要である2. 3)。特に活動性の高い予後良好な下肢病的骨折の内固定後に偽関節や骨欠損を認める際は折損リスクが高く、局所再発がなければ早期に骨移植術(Masuqulet法含)の追加を検討すべきと考える。予後良好な患者は人工骨頭・関節置換システムで再建されることが多く、腫瘍用人工骨頭・関節置換システム(以下Howdedica modular resection system;HMRS、以下Global modular replacement system;GMR:Stryker Orthopaedics, Kalamazoo, Michigan)と通常の人工骨頭・関節置換システムがある。腫瘍用人工骨頭・関節置換システムはパーツを組み合わせて再建できる長所があるが、関節近傍の腫瘍では切除量が多い、ステム径が太く髄腔が細い日本女性には合わないことがある、大腿骨ステムにオフセットのバリエーションがないなどの短所がある(表1,2)。一方、通常の人工骨頭・関節システムは切除量を少なくすることができる、ステム径が細いものがある、オフセット/ネック長のバリエーションがあるなどの長所があるが、ステム径が細いものを使用した際は長期的に折損のリスクがある。インプラントの選択は固定方法(セメント/セメントレス、スクリュー固定)、髄腔径、腫瘍の広がりと切除量、レバーアームとオフセットなどを考慮して決定することが重要と考える。

上肢病的骨折では、今回、予後不良な肺腺がんの上腕骨近位病的骨折症例に対して拡大掻爬、内固定、セメント充填を行った。術後早期から可動域訓練を開始し、生存中はADL上の大きな問題がなく良好な患肢機能(ISOLS functional score63.3%)が維持されていたことから、予後不良な上肢病的骨折症例に対して拡大掻爬、内固定、セメント充填術は有用な術式と思われた。予後良好な患者に対しては通常、上腕骨腫瘍用再建システム(HMRS)による再建が行われる。セメントレスステムで最小ステム径9mm、上腕骨近位最短インプラントスペーサー(最短骨切除)長90mm、上腕骨遠位最短インプラント長87mmとなっているため、髄腔が細い/腫瘍長が短い症例では使用しずらく、通常の人工骨頭・関節置換システムの検討が必要なことがある。通常の人工骨頭・関節置換システムを使用する際はステム径が細いため長期的な折損のリスクが問題となり、対応としてステムを遠位の太い部分まで髄内に挿入して上肢長を短縮して固定する、上肢長を維持する際はプレートと骨セメントで補強するなどが考えられる。今回、髄腔が細く腫瘍長が短い上腕骨遠位病的骨折症例に対して通常の人工肘関節置換システムにより再建を行ったが、上肢は短縮しても機能上大きな問題とならない/手術時間が短縮できるなどから上肢長を短縮して人工肘関節置換術を施行した。術後早期からリハビリを開始して可動域および術後筋力の回復は良好であったことから、上腕骨遠位腫瘍長の短い症例に対しては通常の人工肘関節置換システムによる再建も有用と思われた6)。上腕骨近位部病的骨折では腱板を付着部から切離するため外転筋力の著しい低下が問題となる。近年、上腕の回転中心を通常より内側、下方に移動して三角筋のレバーアームを延長するReverse shoulder total shoulder arthroplastyの良好な術後成績が報告され、今後の腫瘍領域への応用が期待される。

下肢病的骨折は著しくADLを低下させるため、残された時間が限られたがん患者に対しては早期に機能を回復し、日常生活に復帰させる術式が求められる。掻爬、内固定、セメント充填術は短期的には良好な患肢機能が得られるが、長期的にインプラントの折損が問題となる。今回、長期生存が期待できる乳がん大腿骨近位部転移切迫骨折症例に対して拡大掻爬、髄内釘固定、セメント充填術を行ったが、術後約3年で髄内釘の折損をきたしたため通常の人工骨頭置換システムによる再建術を行った。病的骨折部の不安定性により髄内釘スクリュー挿入部に応力が集中することによる折損は予測できたため、早期に骨移植、Locking plateによる補強を検討すべきだったと考える。予後良好で骨破壊が高度な場合は内固定では折損や転位によりADL障害をきたす可能性があり、下肢腫瘍用再建システム(HMRS、GMRS)や通常の人工骨頭・関節置換システムによる再建が推奨され、ステム径・オフセット長・固定方法など各システムの特性を熟知して使用することが重要である。良好な術後機能を得るには、インプラント選択に加えて筋肉や腱組織(中殿筋・外転筋/膝蓋腱など)付着部の処置と再建方法が重要なポイントとなる。切除方法として筋肉・腱組織を個々に切離、付着する筋肉・腱組織の連続性を保ちながら一塊として切離、筋肉・腱組織の付着部骨組織を温存して切除などが挙げられ5.6)、腫瘍の広がり、骨破壊の程度を考慮しながら選択することが大切である。筋肉・腱組織の機能再建は術後患肢機能に直接影響を及ぼし、大腿骨近位部では中殿筋・外側広筋付着部を含めた近位骨組織を切除した際は外転筋群の内方化による中殿筋機能低下のため跛行や易脱臼性などが問題となる。筋肉・腱組織の機能再建方法としてはインプラントのオフセットやネック長を長くする、allograft・処理骨・スペーサーを利用してレバーアームを長くする、人工靭帯の併用、筋腱移行などが行われるが、跛行や易脱臼性などの問題は解決されていない。今回、大腿骨近位部症例のうち、筋肉・腱組織の連続性を保ちながら一塊として切離2例、筋肉・腱組織の付着部骨組織を温存1例に施行した。ISOLS functional scoreは筋肉・腱組織の連続性を保ちながら一塊として切離した症例がそれぞれ60%、56.7%に対して、筋肉・腱付着部骨組織を温存した症例は96.7%と術後機能が優れていた。長期予後が期待できる症例に対しては可能であれば筋肉・腱組織の付着部骨組織を温存した方が長期に安定した機能が得られ、症例によっては術中放射線照射、パスツール法、液体窒素処理などを併用して筋肉・腱組織の付着部骨組織の温存を検討すべきと考えられた。大腿骨近位部病的骨折の中でも転子下骨折に対しては腫瘍用人工骨頭(HMRS、GMRS)、プレート・髄内釘による内固定が行われる7.8.9)。特に大腿骨転子下は屈曲・伸展、回旋、せん断などの非常に強いストレスが加わるため、中空型髄内釘・プレートによる内固定は長期的に折損の危険性がある。今回の検討でも術後約3年で中空型髄内釘の折損をきたしたことから、長期予後が期待される活動性が高い若年患者に対しては転子部を含めた中殿筋・外側広筋付着部骨組織を可能な限り温存して通常の人工骨頭・股関節システムにより一期的に再建する術式も選択肢の一つと考えられた。一方、大腿骨遠位では腫瘍用人工膝関節で良好な術後成績が得られ、インプラント選択に迷うことは少ない。脛骨近位は膝蓋腱付着部骨組織が切除されるため、伸展機構の再建が重要で人工靭帯の使用、腓腹筋内側頭の前方移動が行われるが、腫瘍長が短い際に膝蓋腱付着部骨組織を含めて大きく切除するか迷う場合がある。症例によっては膝蓋腱付着部骨組織を含めた近位骨組織を温存して腫瘍を切除し、通常の人工膝関節システム(半拘束型、ロングステム、Augument/セメント充填)での再建も選択肢の一つと考える。

参考文献

- Enneking WF, Dunham W, Gebhardt MC, Malawar M, Pritchard DJ.:A system for the functional evaluation of reconstructive procedures after surgical treatment of tumors of the musculoskeletal system.Clin. Orthop., 1993;286:241-246.

- 村田 秀樹、片桐 浩久、和佐 潤志ほか:上腕骨転移性骨腫瘍の病的骨折に対する術式選択の検討 整形外科2013;64:205-210.

- 安田 廣生、横山 庫一郎、清水 敦ほか:大腿骨転移性骨腫瘍に対して使用した再建材料の折損をきたした一例. 整形外科と災害外科2012;61:179-185.

- 富永 康弘、村松 慶一、橋本 貴弘ほか:肘周辺転移性骨腫瘍による病的骨折に対して人工肘関節置換術を行った2例 整形外科と災害外科2013;62 :596-598.

- 竹中 聡、中 紀文、濱田 健一郎ほか:大腿骨近位部転移性骨腫瘍に対する腫瘍用人工骨頭置換術後の機能的予後調査 臨床整形外科2017;52:513-518.

- 伴 孝介、石井 庄次、増田 敏光ほか:大腿骨近位部転移性腫瘍に近位大腿骨置換術を施行した8例の治療経験. Hip joint 2013;39:1162-1166.

- 熊谷 洋、西野 衆文、鎌田 浩史ほか:大腿骨近位部転移性骨腫瘍に対する腫瘍用人工骨頭置換術の手術手技と成績. 別冊整形外科2014;65:202-206.

- 佐々木 優、北田 真平、円山 茂樹ほか:髄内釘を用いて治療した大腿骨転子下病的骨折の検討. 中部日本整形外科災害外科学会雑誌2013;56:1419-1420.

- 王谷 英達、中 紀文、田中 太晶ほか:大腿骨近位部転移性骨腫瘍に対する腫瘍用人工骨頭置換術の治療成績.中部日本整形外科災害外科学会雑誌2008;51:1079-1080.

図表説明

図1 単純レントゲン:上腕骨遠位に骨破壊を伴う病的骨折を認める。

図2 術中写真:通常の人工関節を使用した。ステム径が細く、ステム折損リスクを軽減させるためステムフィンを髄腔内に軽度陥入させるように上肢を短縮してステムを固定した。

図3 術後単純レントゲン:上腕骨遠位の転移巣は切除され、通常の人工肘関節で置換されている。

図4 単純レントゲン:上腕骨近位に骨破壊を伴う病的骨折を認める。

図5 術中写真:腫瘍は拡大掻爬され、プレートで固定されている。

図6 術後単純レントゲン:拡大掻爬された骨欠損部にアドリアマイシン混入セメントが充填され、プレートで固定されている。

図7 初回手術前レントゲン:右大腿骨転子下に骨破壊像を認める。

図8 初回手術後レントゲン:拡大掻爬術後に抗癌剤混入セメントを充填し、髄内釘挿入術が施行されている。

図9 髄内釘折損時レントゲン:術後2年9か月に近位スクリュー部で髄内釘の折損を認める。

図10 術後2年時単純レントゲン:中殿筋・外側広筋付着部骨組織を温存した人工骨頭置換術が施行されている。

表1:HMRS

| 部位 | 最短骨切除量 | 最小ステム径 |

|---|---|---|

| 上腕骨近位 | 90mm | 9mm |

| 上腕骨遠位 | 87mm | 9mm |

| 大腿骨近位 | 120mm | 11mm |

| 大腿骨遠位 | 120mm | 11mm |

| 脛骨近位 | 120mm | 11mm |

表2:GMRS

| 部位 | 最小短切除量 | 最小ステム径 (プレスフィット) | 最小ステム径 (セメント) |

|---|---|---|---|

| 大腿近位 | 81mm | 11mm | 8mm |

| 大腿骨遠位 | 76mm | 11mm | 8mm |

| 脛骨近位 | 91mm | 11mm | 8mm |