子宮体がん

子宮体がんとは

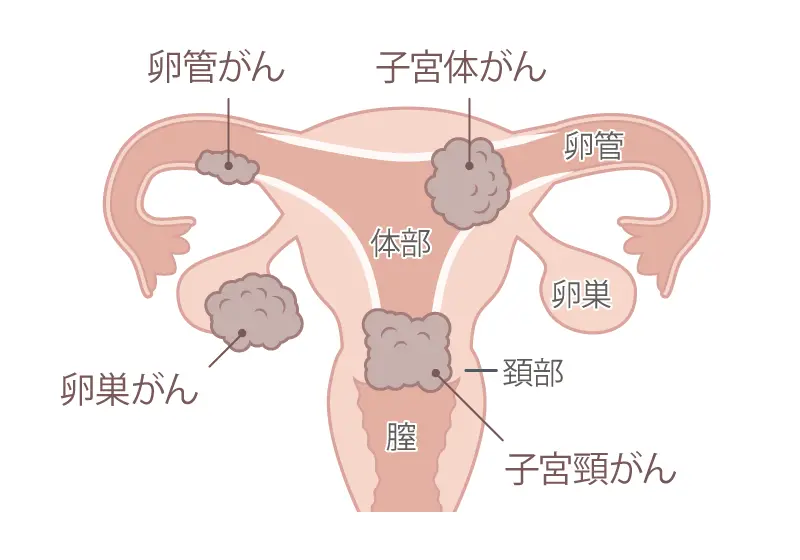

子宮体がんとは、子宮の体部(子宮の袋部分)に発生するがんのことです。

子宮の内側を覆う膜である子宮内膜から発生するため「子宮内膜がん」とも呼ばれます。

がんの組織の状態により、類内膜がん、漿液性がん、明細胞がんなどに分類されます。類内膜がんが最も多く、漿液性がんと明細胞がんは悪性度が高いといわれています。

症状

最も多い自覚症状は出血です。月経中でない時期の出血や閉経後の出血、また濃い茶色のおりものは軽い出血による場合もありますので注意が必要です。

ほかには排尿時の痛み、性交時の痛み、下腹部の痛み、腹部の膨満感(おなかが張る感じ)があらわれる場合もあります。

検査について

主に細胞診と組織診を行います。

通常はまずブラシのようなもので子宮内膜の細胞を少し採取し細胞診を行います。細胞診で悪性の疑いがあれば、よりしっかりと組織を採取し組織診を行います。組織診では組織型と悪性度が診断でき、子宮体がんであるかどうかの確定診断を行えます。

その他、がんの位置や形状、大きさや広がり、転移の有無の確認等のために内診・直腸診、子宮鏡検査、画像検査(超音波検査、CT検査、MRI検査)を併用する場合があります。

通常、上記の検査による強い痛みはありませんが、当然ながら緊張をされるかと思います。検査中に痛みやご不安があれば遠慮なく医師、看護師にお伝えください。

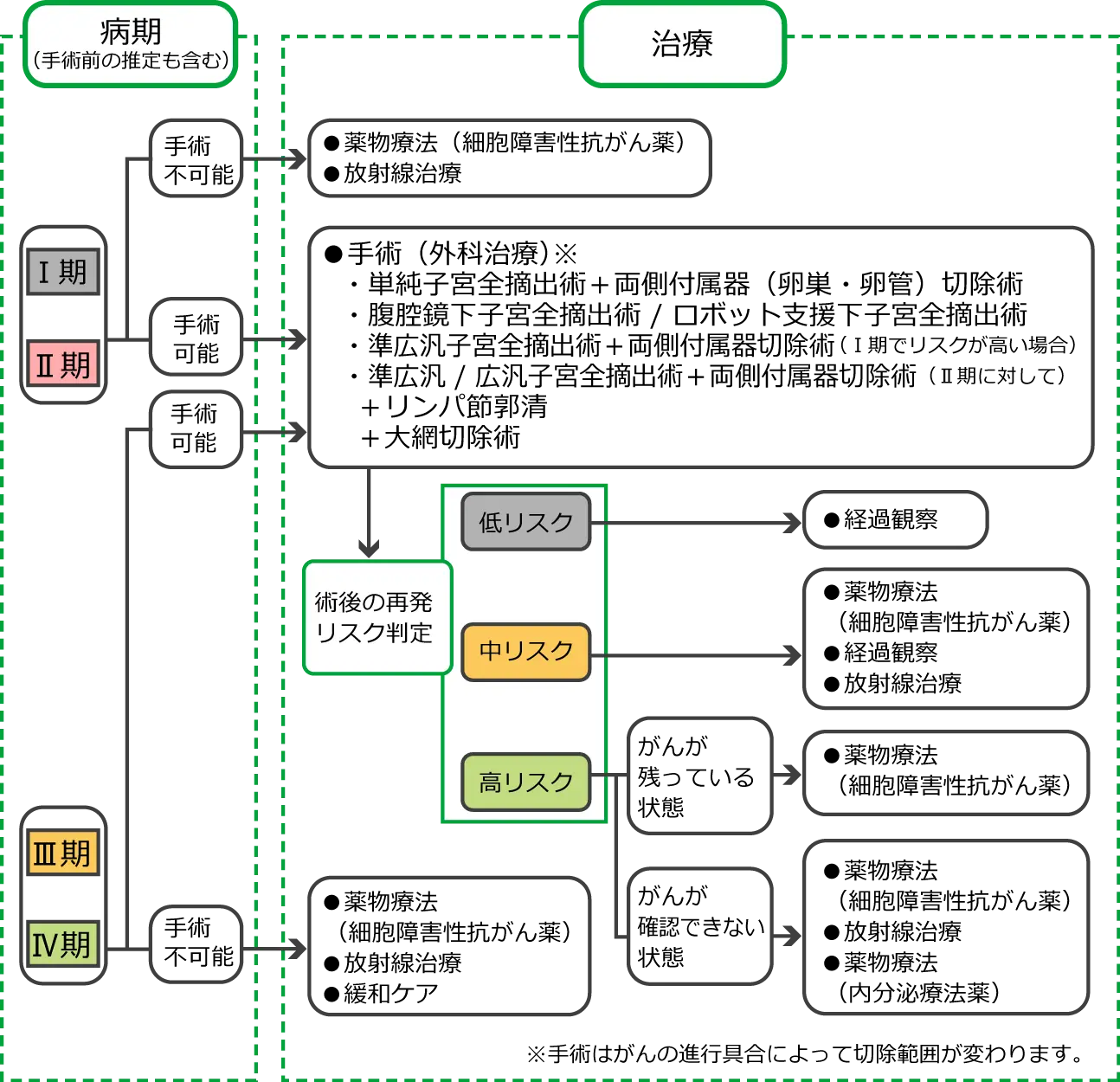

治療について

検査によって子宮体がんと診断された場合は原則として手術を行います。多くの場合、子宮と卵巣と卵管を切除する手術である「単純子宮全摘出術+両側卵巣卵管摘出術」が行われます。

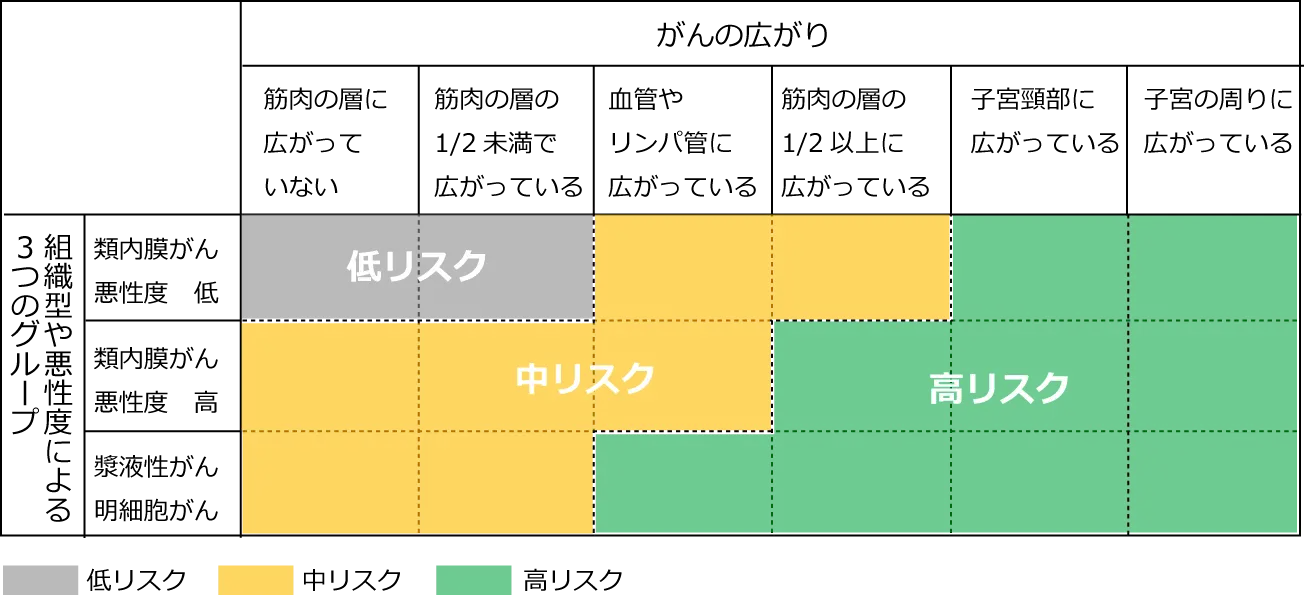

手術後に、切除された手術検体の病理組織検査をおこない、病期(子宮体がんでは手術進行期と呼びます)や組織型、悪性度、がんの広がりなどを調べます。これにより病期と再発リスクが判定されます。

病期と再発リスクをもとに、術後の治療を選択します。選択肢としては化学療法(抗がん剤、ホルモン治療)や放射線療法などがあり、極めて低リスクの場合には経過観察となることもあります。

患者様のご希望や年齢、治療後の妊娠を望むかといった条件を総合的に検討し、担当医と相談のうえで治療をすすめることとなります。

妊娠、出産について

将来子どもをもつことを希望される場合は妊よう性温存(妊娠が可能な状態を保つこと)が可能かどうか、治療を始める前に担当医にご相談ください。

MPAによる妊よう性温存療法

妊よう性温存療法(妊娠が可能な状態を保つ治療法)として、子宮全摘術を行わない、黄体ホルモン療法(MPA療法)があります。

具体的な治療としては高用量の黄体ホルモン「MPA」の内服を4〜6か月続けます。

注意点としては、がんの進行度や組織型など、本治療を受けるにあたっては条件があるため、すべての方に行える治療ではありません。

また、あくまで妊娠、出産のための時間を確保することを目的とした治療であり、根治を目指すものではありません。再発の頻度も高く、再発した場合の治療法は基本的に子宮全摘術となります。

該当する症状があり診察をご希望の場合は、月~土曜日午前の婦人科外来を受診ください。初診は予約なしで受診いただけます。