術後に骨頭下骨折とテレスコープ・カットアウトを認めた大腿骨頚基部骨折の1例

術後に骨頭下骨折とテレスコープ・カットアウトを認めた大腿骨頚基部骨折の1例 雑誌整形外科掲載論文原文

増井文昭、斎藤雅人、尾立和彦、伊藤吉賢、為貝秀明、白旗敏克

千葉西総合病院整形外科・関節外科センター

大腿骨頚基部骨折に対して観血的整復固定術を施行し、整復位およびTip apex distance(以下、TAD)に問題はなかったが、術後7か月時に骨頭下骨折とテレスコープ・カットアウトを認めた症例を経験した。今回、術前後のCT画像による検討を行ったので報告する。

症例

85歳、女性

現病歴

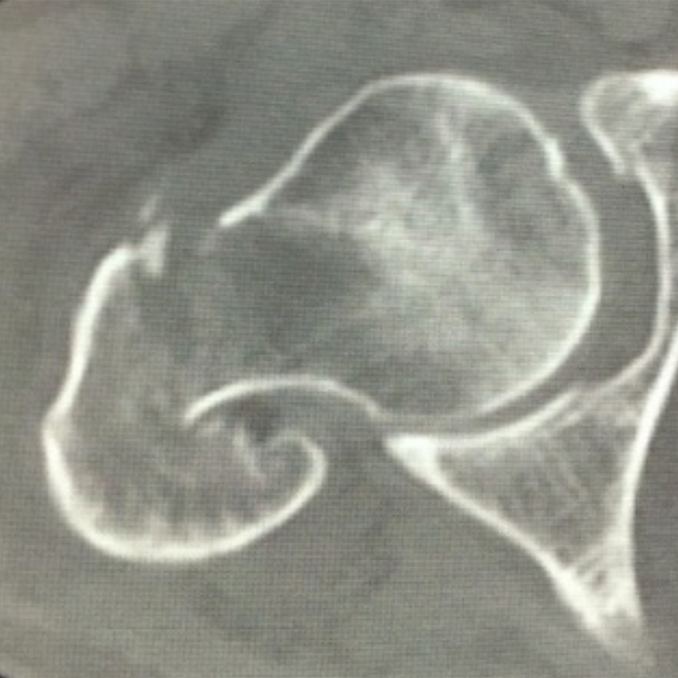

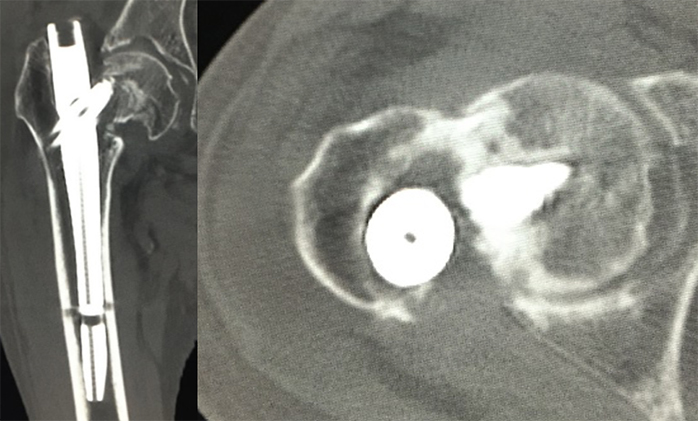

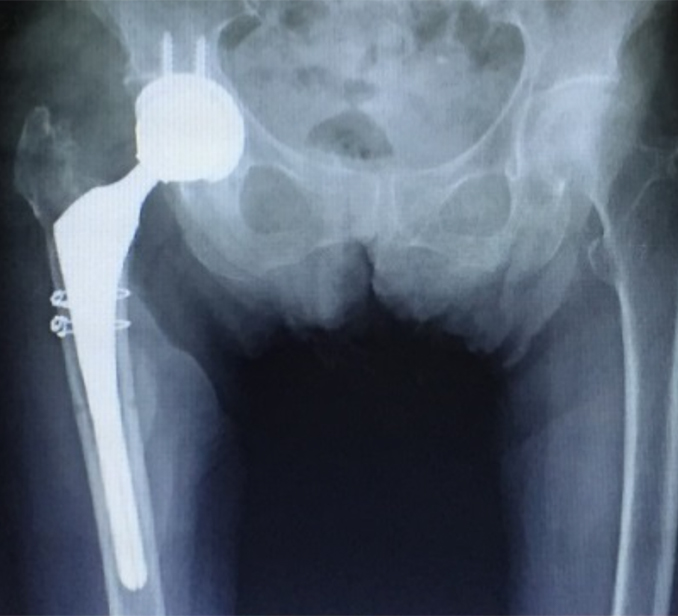

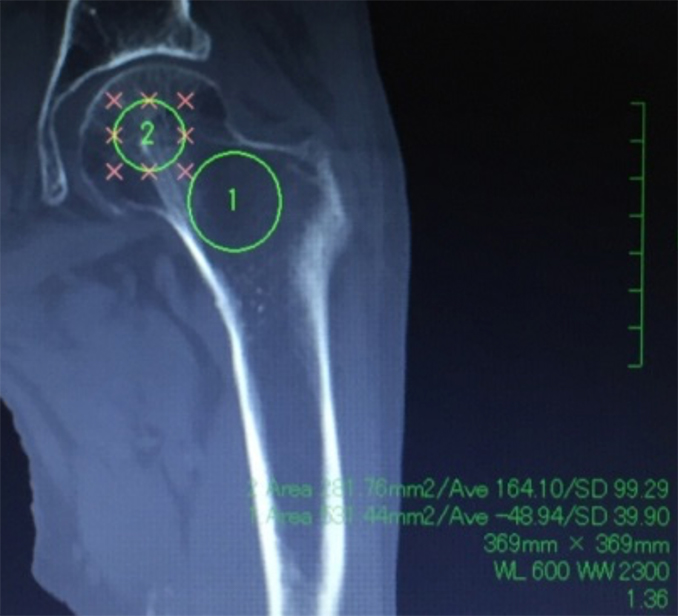

転倒受傷し、大腿骨頚基部骨折に対してγ-type Intramedullary nai(以下、IMネイル)による観血的整復固定術(Inter Bladeネイル、回旋予防のためラグスクリューを骨頭中央に挿入し、さらにbladeを併用:Nakajima medical社)を施行した(図1.2)。術後4か月のレントゲンでTAD7.8mm、テレスコープ、カットアウトを認めなかったが(図3)、術後7か月に股関節痛を訴えて来院した。単純レントゲン・CTで骨頭下骨折とラグスクリューのテレスコープ・カットアウト、臼蓋の破壊を認め(図4.5)、人工股関節置換術を施行した(図6)。経過中の整復位とTADに問題がなかったため、術前・後の画像の再評価を行った。受傷時CTMPR冠状断像で頚基部骨髄は低濃度を呈しCT値が-49HUと著しく低値を示していた(図7)。また、カットアウト後のCT横断像でネイルがやや後方から刺入され、後壁が一部削られているのが認められた。本症例の骨頭下骨折・テレスコープ・カットアウトの原因として、高齢に伴う骨脆弱性、頚基部骨髄が低濃度(-49HU)を呈していることからラグスクリュー方向の軸圧による圧潰、骨頭・頚基部の境界部にストレスが集中、ネイルの後壁損傷による回旋不安定性増加、骨頭への血流低下、などが考えられた。本症例のように頚基部骨髄の骨濃度が著しく低下している症例ではラグスクリューによる固定性は骨頭内2㎝程度の骨髄に依存すると考えられたため、大腿骨転子部骨折112例(性別:男性27例、女性85例、年齢:56~102歳、平均83.7歳、BMI:12.3~34.6、平均19.6)を対象に非骨折側の骨頭中央およびWard三角部CT値の計測を行った。骨頭中央CT値は21.25~378.68HU、平均202.4HU、Ward三角部CT値は-82.57~128.11HU、平均5.22HUであった。また、Ward三角部CT値は-40HU以下の症例もあり、個人差が顕著であった。

考察

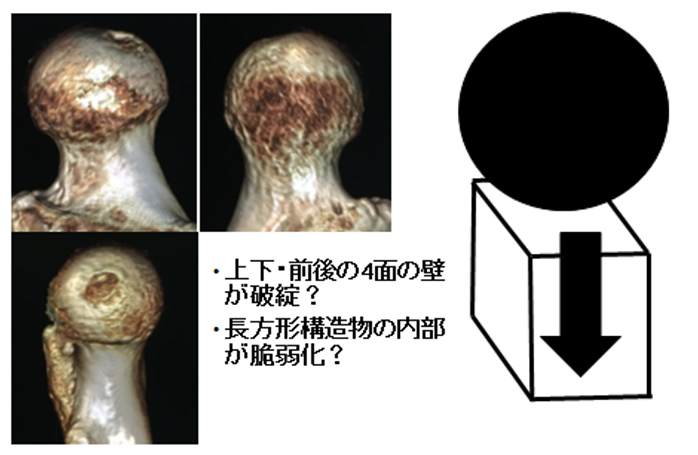

大腿骨頚基部骨折は骨折線が滑膜性関節包内外に及び、回旋不安定性が強い骨折である1.2.3.4)。頚基部の上下・前後壁のいずれかに骨折を認めるため圧迫・回旋に対する骨性安定性は得られにくい。安定性は主にインプラントに依存し、Antiroration pin/blade、hook、antirotation screwなど様々な工夫がなされているが1.2.3.4)、テレスコープやカットアウトの問題は十分に解決されていない。使用するインプラントとしてSliding hip screw(以下、SHS)、IMネイル (antirotaion pin/blade併用)などが挙げられる1.2.3.4)。SHSは新たな前後壁の損傷による回旋不安定性増加のリスクが少ないが、Ward三角部CT値が低い症例や骨折部が粉砕している症例では内反・圧迫負荷に対して弱い。一方、IMネイルはネイルにより上・前後壁を損傷し回旋不安定性が増加する可能性はあるが、内反・圧迫負荷にはSHSより強い長所がある。IMネイルを使用する際はantirotaion pin/bladeを併用することで回旋安定性が高められ、回旋防止のためラグスクリュー/ブレードは正面・側面の中央に挿入することが原則である3)。また、骨折が大腿骨頭近くまで及び、ラグスクリュー/ブレードによる骨頭固定性に問題がある場合は人工骨頭置換術の適応と考える3)。様々な配慮を行ってもテレスコープやカットアウトの報告があり、著者らも整復位/TADに問題がなかったがテレスコープを起こし、ラグスクリューが骨頭を穿破した症例を経験した。症例の検討と112症例の骨頭・頚基部CT値計測結果から、大腿骨近位部を重い球体(骨頭)とそれを支える長方形の構造物(頚部~頚基部)と考えると、上下・前後壁の破綻と内部構造の脆弱化によりテレスコープやカットアウトが起こる可能性が推察された(図8)。IMネイルはネイル挿入部のリーミングを行うため、上・前後壁を損傷し回旋不安定性が増加する可能性がある。壁損傷の予防にはガイドピンを上方壁の外側、側面で頚基部中央に挿入してリーミングするなどの配慮が必要と考えられた。しかし、いずれのインプラントを使用するにしても長方形構造物内部の脆弱化(Ward三角部CT値の著しい低下)を認める症例は、壁構造の一部損傷に加えて内部構造の劣化により回旋・圧迫負荷に弱いことには変わりはない。Ward三角部CT値は個人差があり、本症例のように著しく低下している症例も少なからず認めることから、回旋・圧迫負荷に対する力学的強度を増加させるためWard三角部と壁の骨折部に人工骨(水酸アパタイトなど)を充填するなどの工夫が必要と考えられた。

まとめ

- 整復位およびTADに問題なかったが、術後7か月時に骨頭下骨折とテレスコープを認めた大腿骨頚基部骨折を経験した。

- 長方形構造物の上下・前後壁骨折、内部の脆弱化(Ward三角部CT値の著しい低下)を認める症例はWard三角部と壁損傷部へ人工骨(水酸アパタイトなど)の充填などの工夫が必要と考えられた。

参考文献

- 阿部宗樹、瀧川直秀、森内宏充

大腿骨頚基部骨折に対するTARGON PFの治療成績

骨折 2009; 31: 567-569. - 岩田英敏、星野啓介、福田誠ほか

当院における大腿骨頚基部骨折、回旋不安定性を有する大腿骨転子部骨折に対する治療成績の検討 骨折 2016; 38: 646-649. - 岡田祥明、福田文雄、濱田大志ほか

大腿骨頚基部骨折の治療-ガイドライン改訂第2版による-骨折 2014; 36: 932-936. - 森下嗣威、高木徹、林智樹ほか

大腿骨頚基部骨折の考え方とインプラント選択の問題点 骨折 2011; 33: 399-401.

図表説明

図1:受傷時CT冠状断像

図2:受傷時CT横断像

図3:術後4か月時のレントゲン

図4:術後7か月時のレントゲン

図5:テレスコープ/カットアウト時CT像

図6:人工股関節置換術を施行

図7:CT値

健側骨頭/Ward三角部平均CT値:164HU、-49HU

図8:大腿骨近位部

大腿骨近位部を重い球体(骨頭)とそれを支える長方形の構造物(頚部~頚基部)と考えると、上下・前後壁の破綻と内部構造の脆弱化によりテレスコープやカットアウトが起こる可能性がある。