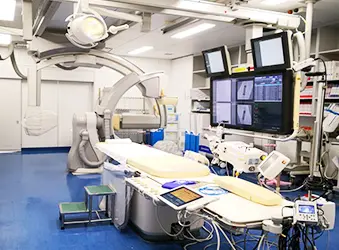

カテーテル室業務

日々進歩する医療現場において、高度医療機器は必要不可欠となっています。 心臓カテーテル室において臨床工学技士は高度医療機器を扱うプロフェッショナルであり、医学的知識と工学的知識を併せ持ち、生命維持装置を安全に使用できるようサポートして、チーム医療の一端を担っています。

心臓カテーテル室では各種造影検査や血管内治療、またアブレーションやペースメーカーなどの不整脈治療など、幅広い検査・治療を行っています。CEとして工学的知識をもとに機器を取り扱い、医学的知識を持って治療に関わることで医療現場における重要な役割を担っています。

各種造影検査

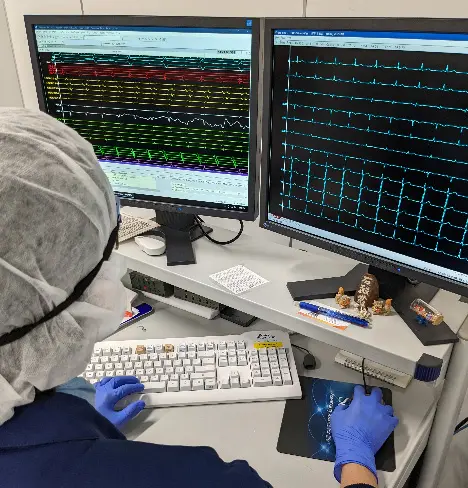

ポリグラフを使用し患者様のバイタルサインを管理します。動脈圧・心電図・動脈血酸素飽和度などを監視し、冠動脈造影、頸動脈造影、下肢動脈造影、バイパス造影、腎動脈造影などの様々な造影検査を行います。また、Swan-Ganz cathetersを用いた右心カテーテル検査やpig tail cathetersを用いた左心カテーテル検査などで、ポリグラフを使用した圧測定、弁口面積測定、シャント率測定なども行っています。

Intervention

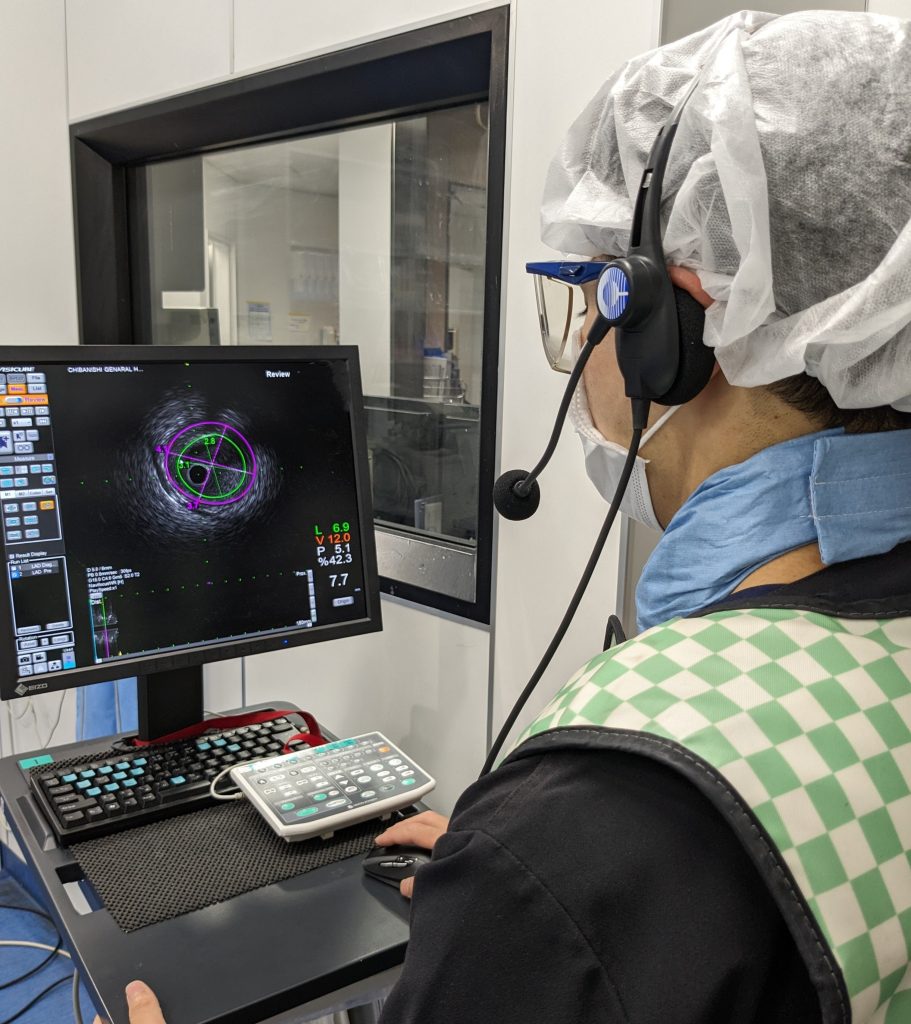

Interventionには大きく分けて二つの治療があります。経皮的冠動脈インターベンション:Percutaneous Coronary Intervention(PCI)と、末梢血管インターベンション: Percutaneous Peripheral Intervention(PPI)です。検査同様、ポリグラフを使用し患者のバイタルサインを監視・記録します。また、Interventionで使用される物品出しや、IVUS、OCTなどの機器を使用し血管径や血管内腔、プラークの性質などを計測・解析をします。血管径の測定はBalloonやStentのサイズを決めるに当たって非常に重要な解析となります。

さらに、Rotablator時には設置・設定・操作や回転数・ダウン数の読み上げ、Laser時にはLaser本体の操作を行います。ハイリスクPCIではIABPやPCPSも使用されるので、それらの準備・操作・監視を行います。

アブレーション

アブレーションとは、頻脈性の不整脈に施行される治療です。主に発作性上室性頻拍(PSVT)や発作性心房細動(Paf)、心室頻拍(VT)などの治療をしており、また除脈に対する電気生理学検査(EPS)なども行っています。

スティムレーターを用いて電気刺激を行い、頻脈発作を誘発し、アブレーターを用いて頻脈の基となる部位に対し高周波通電し、異常な電気回路を焼灼します。またCARTOというカテーテル電極による心内電位記録と電磁場を利用して得られるカテーテル電極の位置情報を用いて不整脈の起源を特定するシステムを使用する場合もあります。

MEは、主にスティムレーター・アブレーターの操作やCARTOを使用してのMappingなどを行います。

ペースメーカー

ペースメーカーは、除脈性の不整脈に施行される治療です。CEはペースメーカーの植込み・交換時にプログラマーを用いて、波高、閾値、抵抗値などを測定し、設定のプログラムなどをしています。ペースメーカーの他には、致死性の不整脈に施行される除細動機能を備えたICDや両室ペーシングが行えるCRTなどもあり、各デバイスの治療に携わっています。

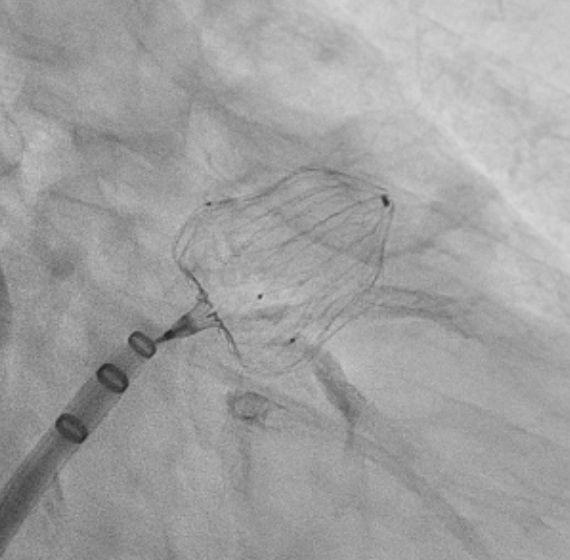

WATCHMAN

不整脈の一種である心房細動になると、心房が小刻みで不規則に拍動するため血液が淀み、内部で血栓(凝固した血液)が発生しやすくなります。心臓内で発生した血栓が脳の血管に流れていくと脳梗塞を発症してしまうため、心房細動の患者さまは抗凝固剤(血液を固まりにくくする薬)を服用することで脳梗塞を予防しているのですが、効果が薄い場合や逆に出血しやすくなってしまう場合もあり、より有用で効果的な治療法が模索されていました。

心房細動による血栓の約9割は左の心房にある左心耳というひだに発生することがわかっており、また左心耳は心臓の機能にとって影響のない場所であるため、その左心耳を物理的に閉鎖して血栓の発生を予防する手術が左心耳閉鎖術です。

WATCHMANは開胸することなく、患者様の足の付け根の静脈から挿入したカテーテルを通して左心耳に蓋をし、閉鎖するデバイスです。当院のCEはカテーテル室にて手技に使用する各種機器の準備、術中のデバイス出しなどを行っています。

Intervention件数

当院は全国でもIntervention件数が多いことで知られています。

| Intervention | Ablation | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| CAG・AG | PCI | PPI | ABL | EPS | |

| 2020年 | 4,687件 | 3,217件 | 306件 | 321件 | 11件 |

| 2021年 | 4,592件 | 3,264件 | 261件 | 370件 | 19件 |

| 2022年 | 5,679件 | 3,351件 | 222件 | 405件 | 11件 |

| 2023年 | 4,645件 | 3,454件 | 230件 | 507件 | 13件 |

| 2024年 | 5,705件 | 3,575件 | 147件 | 589件 | 7件 |

また、CIEDs(心臓植え込み型電気的デバイス)関係の手術も盛んに行っております。

| PM | ICD | CRT | S-ICD | リードレス PM |

PM抜去術 (Laser使用含む) |

遠隔モニタリング (登録患者数) |

PM外来 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 157件 | 11件 | 31件 | 26件 | 81件 | 11件 | 529名 | 1,199件 |

| 2021年 | 176件 | 16件 | 43件 | 13件 | 52件 | 14件 | 645名 | 1,007件 |

| 2022年 | 170件 | 16件 | 43件 | 13件 | 52件 | 6件 | 893名 | 1,957件 |

| 2023年 | 144件 | 13件 | 30件 | 15件 | 61件 | 13件 | 921名 | 1,870件 |

| 2024年 | 162件 | 12件 | 18件 | 12件 | 85件 | 8件 | 1,059名 | 1,872件 |

心臓カテーテル室関連機器

1.ポリグラフ

心臓カテーテル検査・治療において、標準12誘導心電図、心内心電図、観血式血圧、非観血式血圧、SpO2、呼吸曲線などをモニタリングします。また、圧波形の解析や心拍出量、心臓シャント率・シャント量、心血管抵抗など演算機能を用いた様々な検査を行います。

2.IVUS

Interventionにおける血管内超音波:Intravascular Ultrasound(IVUS)は治療に際し、血管径・病変長・プラーク量・プラーク分布などの情報を得るために、必要不可欠な診断法の1つであり、IVUS画像の見解や計測差異は治療に大きな影響を与えます。

3.OCT

光干渉断層撮影:Optical Coherence Tomography(OCT)とは、近赤外線を用いて組織の微小構造を高解像度で画像化する光学的なイメージングモダリティで、明瞭な内腔やプラーク形状および血管壁の観察ができます。

4.血管内視鏡

光ファイバーを用いて血管内の様子を直接観察する機器です。主にステント留置後の血管内皮の被覆状況を観察したり、IVUSでは観察不十分な血管内の状態を観察したりするために使用します。

5.Rotablator

高度石灰化を伴う病変血管に対し、人工ダイヤモンドをコーティングしたBurrを高速回転(20万回転/分)させることにより石灰化を粉砕させ、その後の血管拡張やデバイス通過を補助する目的で使用されます。

6.Diamondback

OAS:Orbital Atherectomy SystemもRotablaterと同様に石灰化した血管に対して用いられ、石灰化を粉砕させその後の血管拡張やデバイス通過を補助する目的で行われます。ダイヤモンドコーティングされたクラウンを高速回転させることでデバイス側面の360°を切削することが可能です。

7.SHOCKWAVE

IVL:Intravascular Lithotripsyは冠動脈の高度石灰化病変に対して血管内からバルーンを通して衝撃波を照射し、石灰化を破砕することで安定した血管拡張を補助する治療法です。2022年に薬事承認が得られた新しい治療方法になります。

8.Excimer Laser

血管内のプラーク組織に対して、カテーテルからExcimer Laser光を照射して蒸散させる装置です。

9.CROSSER System

足の動脈が完全に閉塞している患者(慢性完全閉 塞病変:CTO)に対して、カテーテルの先端チップを振動させ、機械的振動により血管内の石灰化した硬化病変を貫通させる装置です。

10.IABP

大動脈内バルーンパンピング:Intra-Aortic Balloon Pumping(IABP)とは、経皮的補助循環の一つで重症心疾患患者様のデバイスとして広く使用されています。効果として、冠動脈血流の増加・平均大動脈圧の維持・心仕事量の減少・心筋酸素消費量の減少があります。

カテーテル室においては、急性冠症候群やハイリスクPCIなどで使用されることが多く、CEが管理・操作を行っています。

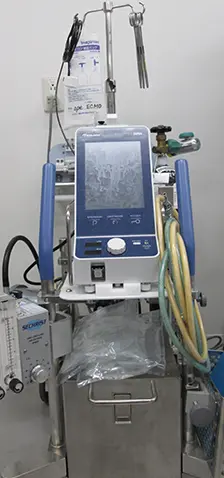

11.ECMO

経皮的心肺補助:ECMO:extra-corporeal membrane oxygenationとは、心肺機能が低下している症例に使用され、一時的に心臓と肺の機能の代行をする装置で、外科や循環器科だけでなく救急科領域でも導入されています。カテーテル室においては、心源性ショックなどに循環補助として使用されCEが管理や準備・操作を任せられています。

12.スティムレーター

様々な電気刺激を行える装置で、EPS&ABL時に心臓へ電気刺激を与え、診断・誘発などをしています。

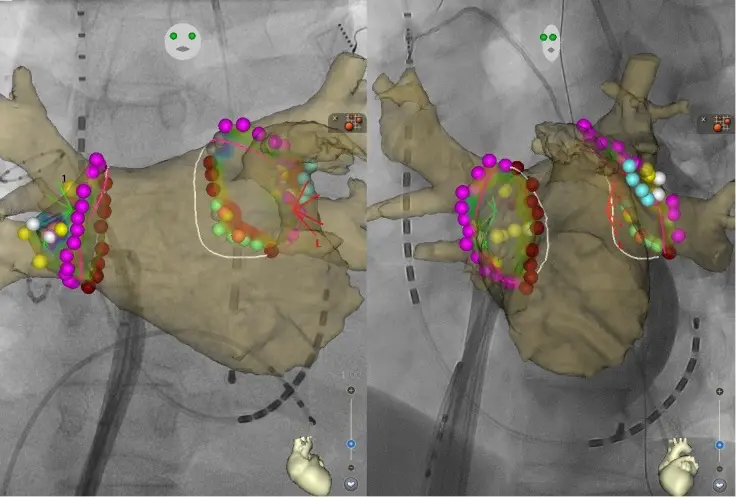

13.CARTO

頻脈性の不整脈の治療をサポートする3Dマッピングシステムです。

磁界と電界を利用することにより、心腔内に挿入した電極カテーテルを画面上で視覚化し、術者のカテーテル操作を支援しています。

また心房細動症例では、CTや造影画像を取り込んで治療部位を可視化し、術時間の短縮やX線被曝時間の短縮に貢献しています。

14.アブレーター

アブレーションカテーテルを用いて不整脈の原因になる根源や回路を心筋焼灼する専用の機械です。当院のアブレーターは、日本ライフライン社製のものとJohnson & Johnson社製の2台あります。Johnson & Johnson社製のサーモクールは、不整脈の治療に使用するアブレーション(心筋焼灼術)用カテーテルで、CARTO3マッピングシステムと組み合わせて使用します。

先端から生理食塩水を灌流しながら高周波通電による治療を行うため、合併症の原因となる血栓形成のリスクを低下させる製品として期待されています。

15.FFR・iFR

FFR…冠血流予備量比:Fractional Flow Reserve、iFR…瞬時血流予備能:Instaneous Wave-Free Ratio、は冠動脈狭窄の機能的評価法として用いられます。これらの機器の操作や管理、また実際の測定などをCEが行っています。

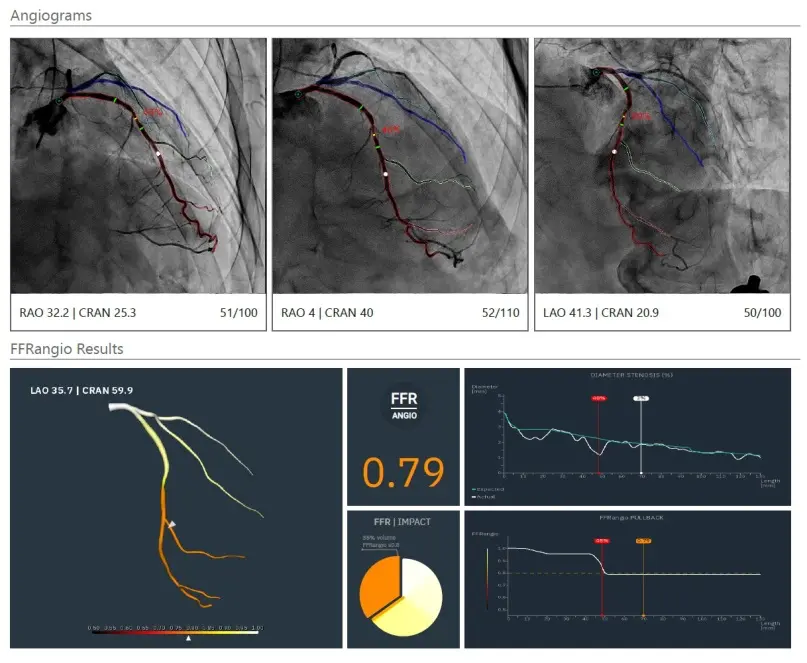

16.FFR Angio

FFR Angioシステムは2019年12月に日本の医薬品医療機器総合機構の承認を受け、2021年9月から当院でも導入となりました。FFR Angioは撮影される冠動脈造影から、画像を解析してFFR値を算出することができます。冠動脈圧ワイヤーや充血剤(ATPや塩酸パパべリン、ニコランジル等)が必要ないため、従来よりも低侵襲でFFR値を導き出すことが可能なシステムです。

17.ORFICE

当院が導入したCIEDs遠隔モニタリングデータ自動収集システム。患者ごとの植込みデバイスの情報管理、履歴管理とともに、デバイスチェックデータ、外来情報、遠隔モニタリング情報などのデータを一括で管理できるシステムです。

関連キーワード

PTCA・・・経皮的冠動脈形成術(PTCA)は、狭くなった冠動脈を血管の内側から拡げるために行う低侵襲的な治療法で、経皮的冠動脈インターベーション(PCI)とも呼ばれています。

手術の場合は下肢の大腿動脈または上肢の橈骨動脈や上腕動脈から「カテーテル」という細い管を挿入し、大動脈を通過して冠動脈の狭窄部まで進めて治療を行います。

PTCRA・・・いわゆるロータブレーター治療は、風船だけでは拡がらないような硬くなった病変に対し、先端にダイヤモンドをちりばめた直径1.25mm~2.5mmの高速回転ドリル(毎分20万回転)で、冠動脈の石灰化病変を削ります。

CAS・・・頸動脈ステント留置術は、脳を栄養する総頸動脈や内頸動脈の狭窄に対する血行再建術です。頸動脈ステント術は足の付け根などの太い動脈から経皮的に行う為、危険性が低く効果が内膜除去手術と同程度あることから、当院で積極的に施術しています。

FFR Angio…FFR Angioシステムは2019年12月に日本の医薬品医療機器総合機構の承認を受け、2021年9月から当院でも導入となりました。FFR Angioは撮影される冠動脈造影から、画像を解析してFFR値を算出することができます。冠動脈圧ワイヤーや充血剤(ATPや塩酸パパべリン、ニコランジル等)が必要ないため、従来よりも低侵襲でFFR値を導き出すことが可能なシステムです。

アブレーション・・・アブレーション治療は、心臓の脈拍数が多くなる「頻脈性不整脈」という病気に対し行われる治療法です。足の付け根などの太い血管からカテーテルを入れて、心臓内部の不整脈の原因となっている部分を高周波電流で焼き切ります。手術が成功すれば不整脈の根本的な治療をすることができます。

CRT(CRT-D)・・・重症心不全症状を改善する治療として心臓再同期療法(CRT=Cardiac Resynchronization Therapy)があります。この治療は、右心房と右心室に加え、全身に血液を送り出す左心室にも、ほぼ同時に電気刺激を与えて心臓の拍動を整えることで、心不全の改善が期待できます。これに加え、致死性不整脈に対する除細動機能が付随したものがCRT-Dとなります。

リードレスペースメーカー…通常のペースメーカーが本体を胸の皮下組織に植え込み、電気刺激を与えるリードを静脈越しに心臓(右心室)まで通しているのに対して、小さなカプセル型の本体を直接心臓に植え込み、小さなフックで固定して直接電気刺激を与える世界最小のペースメーカーです。カテーテルを足の静脈から通して留置を行うため、通常のペースメーカーと比べ、感染の合併症リスク低減や、皮下への本体植え込みの手術痕、植え込み後の膨らみがなく、また手術時間も大幅に短縮されるというメリットがあります。一方で電池寿命は比較すると短く、また適応疾患にも制限があるため、植え込みには通常のペースメーカーとの適切な選択が必要になります。

遠隔モニタリング…ペースメーカーやICD、CRT-DなどのCIEDs(植込み型心臓電子機器)からの情報を、自宅から専用の送信機を用いて医療施設へ送ることでCIEDsの機器管理を行うシステムです。植込み機器の状態や患者の不整脈の情報などを担当医が把握し、機器の異常や病態の悪化があった際の早期介入や、通院回数を少なくできるなど多くのメリットが望めます。元来、CIEDs植込み患者は半年に一回の対面外来を受診し、植込み機器のチェックを行うことが必要でしたが、毎月1回の情報送信と年に1度の外来受診に代替えすることが可能です。植込み機器の状態や患者の不整脈の情報などを担当医が把握し、機器の異常や病態の悪化があった際の早期介入や、通院回数を少なくできるなど多くのメリットが望めます。