手術室業務

手術室では、医療機器管理と臨床業務の提供を行っています。

医療機器管理は手術室内にある機器のうち麻酔器、除細動器、内視鏡装置、ESWL、電気メス、人工心肺装置等の点検、管理を行っています。

臨床業務では心臓血管外科手術における人工心肺装置・自己血回収装置・補助循環装置の準備や操作を行っています。 心臓血管外科以外では産婦人科・整形外科手術での自己血回装置の準備や操作、心臓血管外科・外科・泌尿器科・産婦人科におけるda Vinci手術では、セッティングなどを行っています。ハイブリッド手術室では、TAVIやステントグラフト手術の清潔野介助も行っています。

また、2023年10月からは、スコープオペレーター業務を開始しました。

人工心肺業務

心臓・大血管手術では、一時的に心臓と肺の機能を停止させる必要があります。そのため、私たち臨床工学技士が人工心肺装置を用いて心臓・肺の機能を代行し、全身の血液循環・ガス交換を行っています。

主に、大動脈置換術、弁置換・形成術、CABG(バイパス手術)、その他心臓手術などで使用されます。

当院では、上記の手術時に臨床工学技士が2名以上携わり、人工心肺装置・心筋保護装置の操作を行い、医師・看護師と常に連携を取りながら、円滑かつ安全に手術が行われるように日夜業務に励んでいます。

近年、低侵襲目的として小切開または内視鏡下に弁置換・弁形成が行われています(MICS:低侵襲心臓手術)。当院でも2013年12月よりMICS手術を開始し約620例以上(2020年3月現在)行い、臨床工学技士も低侵襲のため人工心肺回路の充填量の削減や閉鎖回路の使用など様々な工夫をしております。

2018年6月よりdaVinciを用いた弁形成(MICS MVP)を開始しました。

ハイブリット手術室業務

ステントグラフト

2013年9月より、ステントグラフト内挿術を行っています。ステントグラフトでは様々なデバイスを使用するため、清潔野での介助1名、外回り1名の2名体制で行っています。また、TEVARでは人工心肺装置を使用することもあり、その場合は3名体制で行っています。

TAVI

2014年12月より、TAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)を行っています。高齢やリスクが高く外科治療の適応とならない患者さんに対し行います。大腿動脈や心尖部からアプローチし、カテーテルによって大動脈弁を留置します。

臨床工学技士は、清潔野1名、外回り及び急変時の対応(ECMOなど)1名の2名体制で行なっています。清潔野では弁をカテーテル内に挿入するために弁をクリンプ(圧縮)する作業を行っています(下図)。

TEER

2023年3月より、TEER(経皮的僧帽弁接合不全修復術)を行っています。高齢やリスクが高く外科治療の適応とならない患者さんに対し行います。大腿静脈から心房中隔へアプローチし、カテーテルによって僧帽弁へクリップを留置します。臨床工学技士は、外回り及び急変時の対応(ECMO等)2名体制で行っています。

補助循環業務

補助循環装置とは、自分の心臓では循環動態を維持できない時に心臓の補助をする役割をしている装置であり、IABP(大動脈内バルーンパンピング)・ECMO(経皮的心肺補助)がその代表的な装置です。手術後に患者様が循環動態を維持できない場合に、補助循環装置を装着して手術室から集中治療室(ICU)へ帰室します。帰室後の管理も臨床工学技士が行っています。

IABP

IABP

ECMO

ECMO

機器管理業務

2014年からは、機器管理に力を入れており、各部屋に設置されている麻酔器、内視鏡装置、ESWLの始業点検をはじめ、週2回各部屋の機器点検も行っています。また、シリンジポンプ、麻酔器、電気メス、人工心肺装置、カプノメータ等の定期点検も行い、機器の安全管理に努めています。

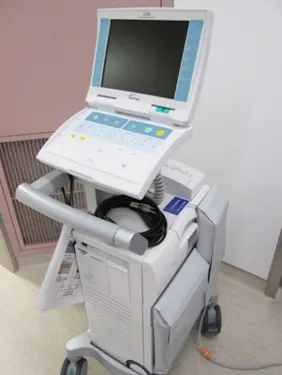

写真:フローアナライザによる麻酔器定期点検

ナビゲーション業務

2015年8月より、脳腫瘍などの手術時にナビゲーション装置を使用しています。術前に撮影されたMRIやCTの画像をナビゲーション装置に取り込むことで、術中に腫瘍までの距離や角度などをリアルタイムで術者に知らせることができるため安全に手術を進めることができます。

臨床工学技士はナビゲーション装置への画像の取り込み、レジストレーション、術中でのナビゲーション装置の操作などを行っています。

daVinci業務

2016年5月より手術支援ロボット「daVinci Xi」を導入し、さまざまなロボット支援手術を行っています。10mm程度の小さな穴が6か所あれば手術ができるので、従来の開腹手術等に比べて傷口が小さいため、患者さんの負担も少なく社会復帰が早いというメリットがあります。また、2017年5月より心臓血管外科、2018年4月より消化器外科、2022年10月より産婦人科でもda Vinciによるロボット支援手術を開始しました

スコープオペレーター業務

2023年10月よりスコープオペレーター業務を行っています。内視鏡下手術では、数ヶ所の小さな穴から、体内にスコープや手術器具を挿入し、モニターを見ながら手術を行います。スコープオペレーターは、清潔野で挿入されたスコープ(硬性鏡)を操作し、術野の視野を確保することで、術者の眼となる重要な役割を担っています。臨床工学技士は、手術が円滑にできるようサポートをしています。

主な症例

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 開心術症例 (人工心肺症例) |

583例 (344例) |

641例 (373例) |

640例 (372例) |

637例 (393例) |

745例 (459例) |

| 大血管 | 121例 | 148例 | 149例 | 182例 | 214例 |

| 弁置換・形成 (MICS) |

305例 (123例) |

313例 (144例) |

291例 (128例) |

288例 (126例) |

331例 (155例) |

| CABG (OPCABG) |

136例 (112例) |

137例 (114例) |

124例 (82例) |

105例 (77例) |

122例 (89例) |

| TAVI | 50例 | 62例 | 76例 | 67例 | 110例 |

| Mitra Clip | 8例 | 29例 | |||

| ステントグラフト | 151例 | 143例 | 172例 | 241例 | 164例 |

| EVAR | 72例 | 49例 | 43例 | 73例 | 39例 |

| TEVAR | 77例 | 80例 | 71例 | 69例 | 58例 |

| その他 | 17例 | 14例 | 58例 | 99例 | 67例 |

| 自己血回収装置使用症例 | 522例 | 547例 | 548例 | 607例 | 644例 |

| 心臓血管外科 | 495例 | 533例 | 531例 | 574例 | 614例 |

| その他 | 25例 | 14例 | 17例 | 33例 | 30例 |

| ナビゲーション | 13件 | 9件 | 10件 | 15件 | 10件 |

| da Vinci | 282件 | 244件 | 264件 | 368件 | 445件 |

| 泌尿器科 | 124例 | 92例 | 93例 | 108例 | 83例 |

| 心臓血管外科 | 93例 | 101例 | 118例 | 104例 | 140例 |

| 外科 | 65例 | 49例 | 46例 | 88例 | 122例 |

| 産婦人科 | 7例 | 68例 | 100例 | ||

| スコープオペレーター | 21例 | 157例 |

手術室関連機器

- 人工心肺装置:人工心肺装置とは、心臓・大血管手術の際に、心臓および肺の働きを代行する生命維持管理装置です。右心房にカニューレ(管)を入れ、患者様の血液を体外へ取り出し(脱血)、ポンプを使用して送血し体に血液を循環させます。回路内に組み込まれた人工肺を用いて、酸素化と炭酸ガスの排出をします。また、人工肺に付属している熱交換器で血液温を調節し、体温の上げ下げをします。

心肺停止下での手術では、心筋保護装置を使用して心停止させるための薬液(心筋保護液)を注入する操作も行います。 - 自己血回収処理装置:術野の血液(出血)を吸引回路を用いて吸引し貯血します。貯めた血液を遠心分離にかけ濃縮させた後、生理食塩水で洗浄を行いバックに回収します。以上の工程を自動で行い、バックに回収された濃縮血液を患者様に返しています(返血)。

関連キーワード

- 弁置換・形成術:弁膜症などで狭窄や閉鎖不全など機能障害となった弁を形成、または人工弁に置換します。弁疾患は重症な心不全となる場合もあり、状況によっては緊急手術となるケースもあります。

適応:大動脈弁狭窄症(AS)、大動脈弁閉鎖不全症(AR)、大動脈弁狭窄逆流症(ASr)、 僧帽弁狭窄症(MS)、僧帽弁閉鎖不全症(MR)、三尖弁逆流症(TR)、 感染性心内膜炎(IE)等 - 大動脈置換術:解離や瘤ができた大動脈を人工血管に置換し、破裂を防ぎます。破裂または破裂直前の場合は緊急手術適応の適応となることも少なくありません。

適応:大動脈瘤(解離性、真性、仮性) - 冠動脈バイパス術(CABG):狭窄や閉塞が起きた冠動脈に、自己血管を用いてバイパスする手術を行います。一般的に内胸動脈(ITA)や大伏在静脈(SVG)を使用します。

適応:狭心症、心筋梗塞 - ステントグラフト内挿術:人工血管(グラフト)に針金状の金属を編んだ金網(ステント)を合わせたものであり、大動脈瘤の内側にステントグラフトを挿入・留置し、瘤内の血流を遮断し破裂を予防することを目的とした低侵襲な治療法です。

EVAR:腹部大動脈瘤、総腸骨瘤に対するステントグラフト内挿術

TEVAR:解離性大動脈瘤、胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術 - レジストレーション:実際の患者位置と画像位置(MRIやCT)との関係を一致させる作業のことを言います。