大腿骨遠位端骨折(AO分類32/33)に対する前外側関節包外アプローチによるMIPO法の手術経験:骨折治療学会雑誌掲載論文原文

増井文昭、黒住健人*、斎藤雅人、尾立和彦、白旗敏克、阿部哲士**

千葉西総合病院整形外科・関節外科センター、*帝京大学外傷センター、**帝京大学整形外科

Fumiaki Masui(整形外科主任部長、関節外科センター長)、Taketo Kurozumi*(帝京大学外傷センター准教授、関節外科センター外傷外科顧問)、Masato Saitoh、Odachi Kazuhiko、Tosikatsu Shirahata(整形外科部長、関節外科センター統括顧問)、Satoshi Abe**(帝京大学整形外科教授、関節外科センター腫瘍外科顧問)

要旨

高齢者に発生した大腿骨遠位端骨折(AO分類32/33)は骨質・骨量低下により骨折部が粉砕していることも多く、強固な固定が困難なことがある。特に骨粗鬆症が著しい、膝関節内に骨折を認める、彎曲が強い、infraisthumus fraxctureなどは髄内釘では固定性が不十分なことが多くLocking plate(以下、LP)の適応となることが多い。近年、Minimum Invasive Plate Osteosynthesis(以下、MIPO法)が行われ、良好な術後成績が得られている。通常、大腿骨遠位端骨折に対しては外側アプローチで行われるが、アライメント不良、骨折部の圧迫固定や追加処置が困難などの問題がある。一方、大腿骨遠位を展開するアプローチとして従来から行われている傍膝蓋アプローチがある。関節内操作や追加処置が容易であるが、拘縮や骨折部の血流障害などの問題点が挙げられる。我々は前外側関節包外アプローチによるMIPO法で手術を施行し、傍膝蓋アプローチによる手術と比較して良好な術後成績を得ることができた。本アプローチは外側軟部組織損傷が少ない/筋肉の滑動性が温存される/外側膝蓋大腿靭帯・関節包を切開しないためPatellar trackingへの影響が少ないことにより術後可動域が良好、骨折部への追加処置が容易などの点から有用なアプローチと考えられた。

はじめに

近年、高齢化に伴い大腿骨遠位端骨折を起こす患者は増加している。骨粗鬆症により骨折部が粉砕しているため強固な固定が困難なことも経験する。近年、骨折部の血流に配慮したMinimum Invasive Plate Osteosynthesis(以下、MIPO法)が行われ、良好な術後成績が得られている1,2,3)。通常、大腿骨骨折に対するMIPO法は外側アプローチで行われているが、close reductionのためアライメント不良、骨折部の圧迫固定や追加処置が困難などの問題がある。一方、従来から大腿骨遠位を展開するアプローチとして傍膝蓋アプローチがあるが、膝蓋支帯・大腿四頭筋の損傷や外側膝蓋大腿靭帯・関節包の切開によるPatellar tracking不良・術後拘縮や、骨折部の血流障害が問題となる4,5,6,7)。外側傍膝蓋アプローチで侵入して外側膝蓋支帯、外側膝蓋大腿靭帯・関節包を切開せずに骨折部の剥離を最小限に行い、骨性支持を得ることでアライメント不良、偽関節、術後拘縮のリスクは軽減できると思われる。現在、我々は大腿骨遠位端骨折に対して前外側関節包外アプローチを用いたMIPO法による観血的整復固定術を施行している。今回、術後成績について従来から施行されている傍膝蓋アプローチによる観血的整復固定術との比較検討を行ったので報告する。

対象および方法

平成24年より当科で治療した大腿骨遠位部骨折(AO分類32/33)患者19症例である。内固定材は全例、LPを使用した。

前外側関節包外アプローチを施行した症例(以下、前外側関節包外群)は12例(女性12例、年齢66~98歳:平均81.4)、骨折型はAO分類で32-A1 1例、32-A2 2例、32-B2 2例、33-A2 1例、33-A3 2例、33-B2 1例、33-C1 2例、33-C2 1例であった。追加治療として骨折部嵌入・短縮術3例、人工骨移植(β-TCP)1例に対して施行した。一方、傍膝蓋アプローチを施行した症例(以下、傍膝蓋・関節包切開群)は7例(女性7例、年齢62~91歳:平均73.5歳)、骨折型はAO分類で33-A1 2例、33-A2 2例、33-A3 1例、33-C1 1例、33-C2 1例であった。追加治療として骨折部嵌入・短縮術4例、人工骨移植(β-TCP)1例に対して施行した。

術式:前外側関節包外アプローチ

- 外側傍膝蓋アプローチで侵入する。

- 外側膝蓋支帯は切開せずに大腿直筋と外側広筋間を展開する。筋鈎で大腿直筋を拳上し、中間広筋と外側広筋を露出する。

- 中間広筋と外側広筋の間をメスで鋭的に切離し、関節包は切開しないように注意しながら展開する。

- 外側広筋と膝関節筋を関節包から剥離切離する。

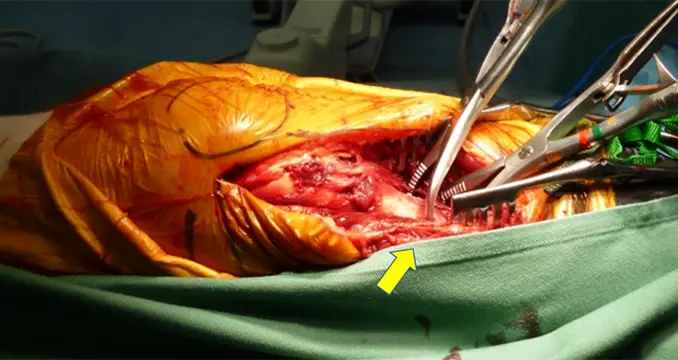

- 骨折部の血流を障害しないように最小限の展開で整復を行い、必要に応じて骨折部の短縮、骨・人工骨移植を追加する(図1)。関節内骨折に対しては関節包外から操作を行い、良好な整復位が得られたらキルシュナー鋼線で仮固定を行う。また、良好な整復位が得られない際は関節包近位に小切開を加えて整復する。

- 大腿骨遠位外側に新たに小皮切を加え、外側広筋を線維方向に縦割して大腿骨遠位を露出した後にプレートを近位へ滑り込ませて挿入する。指でプレートが膝蓋大腿関節に突出しないことを確認する。

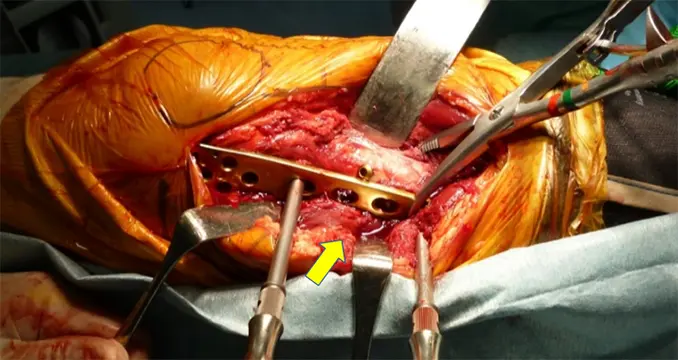

- プレートが大腿骨側面に設置され、近位で上下に突出してないことを確認した上で、キルシュナー鋼線で仮固定し、骨把持鉗子で把持・固定する(図2)。

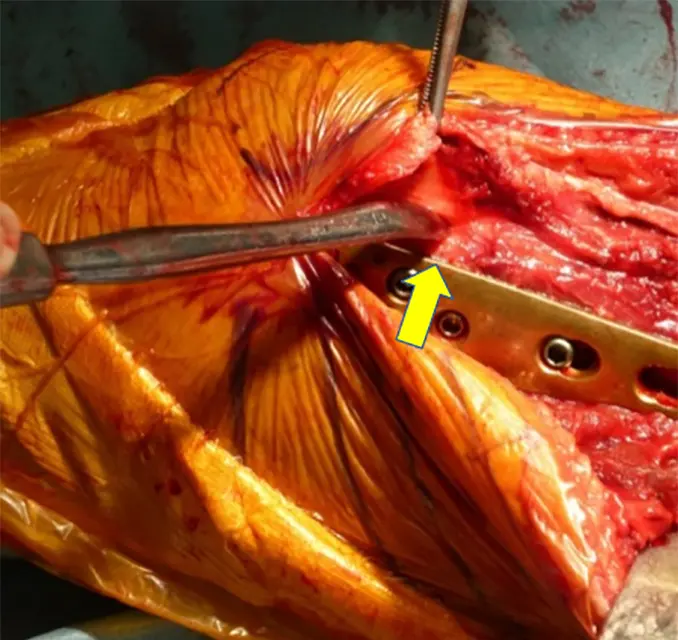

- 遠位ロッキングスクリューは膝関節屈曲60度で関節包に緊張をもたせて挿入する(図3)。

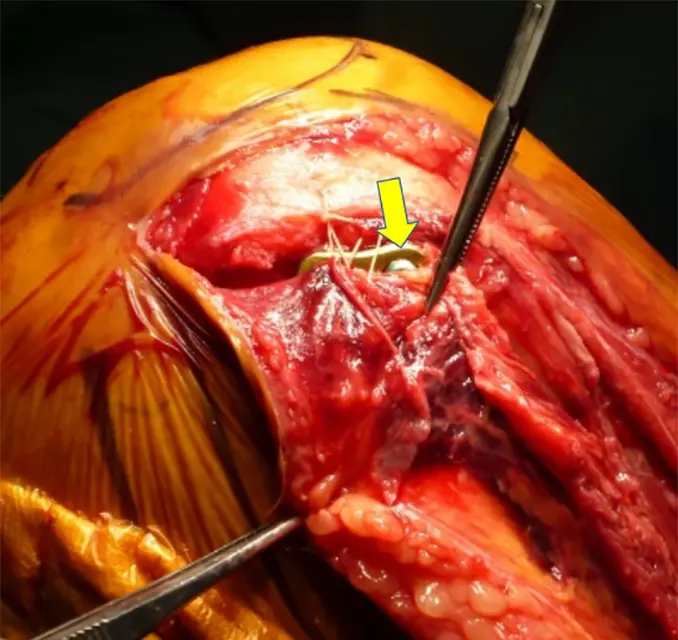

- 縫合は深屈曲で、大腿直筋・中間広筋と外側広筋の間の滑動性を温存するため大腿直筋と外側広筋の腱成分を強固に縫合する(図4)。また、腱成分縫合部より近位は筋膜のみを縫合する(図5)。

これらの症例に対して手術時間、出血量、膝関節屈曲90度獲得までの期間についてt-検定を用いて統計学的検討を行い、P valueは0.05以下を有意とした。

結果

- 手術時間/出血量

前外側関節包外群は手術時間43~110分(平均77.3分)、出血量94~390ml(平均187.3ml)で、傍膝蓋・関節包切開群は手術時間60~135分(平均95分)、出血量130~375ml(平均192.1ml)であった。 - 屈曲90度獲得までの期間

前外側関節包外群は4~27日(平均13.0日)、傍膝蓋・関節包切開群は13~43日(平均26.7日)であった。

手術時間および出血量は両群で差はなかったが、屈曲90度獲得までの期間は両群で有意差を認め(p<0.05)、前外側関節包外群は術後早期に良好な可動域が得られていた(表1)。また、全例に骨癒合が得られていた。

症例1

87歳 女性

現病歴

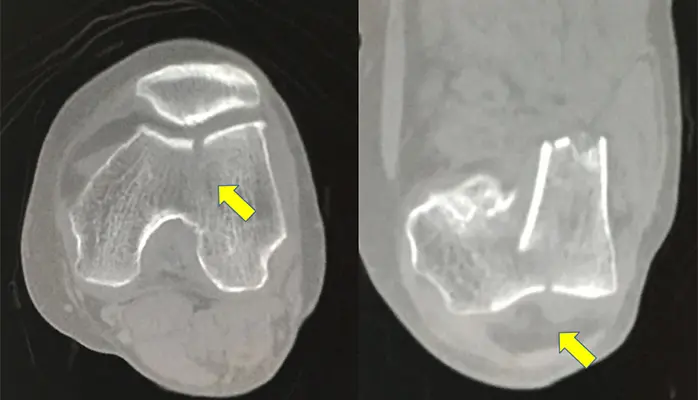

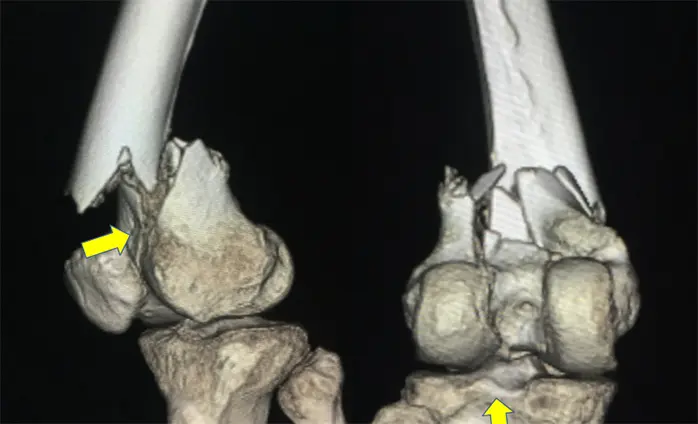

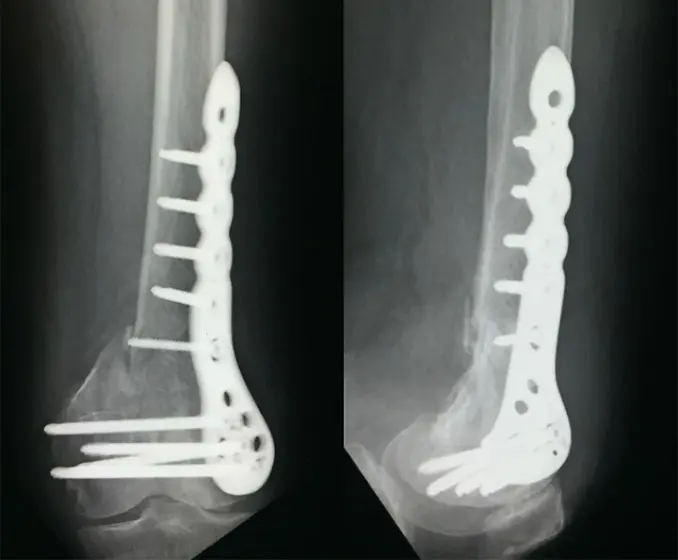

転倒受傷し、当科を受診した。単純X線写真像で左大腿骨遠位端骨折(図6)を認め、CTで関節内骨折(AO分類33-C2)と短縮転位(図7、8)を伴っていた。前外側関節包外アプローチで観血的整復固定術を施行し、X線透視下に関節包外から関節面を整復・圧迫固定した。骨粗鬆症と骨欠損を認めたため、近位骨片を遠位骨片に嵌入し内側を接触させた上で外側より大腿骨遠位用LPで固定した。X線透視下に不安定性がないことを確認し、深屈曲で大腿直筋と外側広筋の腱成分を強固に縫合した(図9)。手術時間52分、出血量150mlで、術後2日目より自他動運動を開始し、術後15日で膝関節屈曲90度を獲得した。術後5週目より全荷重歩行を開始し、術後7か月時の膝関節屈曲角度は120度、骨癒合が得られ、T字杖にて歩行中である(図10)。

考 察

近年、高齢化に伴い骨粗鬆症に伴う骨折が増加している。高齢者は骨質・骨量の低下により骨折部が粉砕しているため、強固な固定が困難なことも経験される。手術を施行する際は、確実に主骨片同士の接触を獲得する、出来るだけ骨欠損をつくらない、骨折部の血流に配慮して過度な軟部組織の剥離を行わない、術後拘縮をつくらないように軟部組織を愛護的に展開する、短時間で出血が少ない手術を行う、などが重要となる。

高齢者は全身的な重篤な合併症を認めることが多く8)、大腿骨遠位部骨折に対しても大腿骨頚部・転子部骨折と同様に早期に手術を行い、リハビリを行うことが好ましい。特に関節近傍の骨折では早期の可動域訓練が望まれるが、骨粗鬆症により強固な固定が困難な場合があり、術前に全身状態、骨質、骨欠損、骨折形態などを評価した上で内固定材を選択する必要がある。内固定材としてはLPなどのプレートと髄内釘が挙げられる。AO分類32/33Aは荷重伝達、局所の血流温存の観点からは遠位骨片の固定性が得られれば髄内釘が第一選択となることが多く、使用に際しては極力太いもので末梢スクリューの本数は3本以上必要と考えられる9)。一方、骨粗鬆症が著しい、膝関節内に骨折を認める、彎曲が強い症例では固定性が不十分となることがあり、LPによる固定が良い適応となる。骨折部の十分な固定性を得るには、骨質や骨折型に応じてプレート長、スクリューの本数・位置・種類、短縮処置などを十分に検討した上で手術を行うことが必要となる。MIPO法は経皮的にプレートを骨折部に滑り込ませて固定する低侵襲な手術法である。大腿骨遠位部骨折は隣接する膝関節機能の早期回復が重要で、しばしば外側アプローチでMIPO法が行われている。生物学的固定を目的とした低侵襲な手技であるが、骨折部を展開しないため整復不良に伴うmalalignment、癒合不全・偽関節、関節内に骨折を認める際は整復固定が困難などの問題がある1,2,3)。一方、大腿骨遠位端骨折に対するアプローチとして従来から行われている外側傍膝蓋アプローチは大腿骨遠位から大腿骨全長が展開できる必ず修得すべきアプローチの一つである。関節内や骨折部を十分に展開出来る長所があるが、外側膝蓋支帯・大腿四頭筋の損傷、外側膝蓋大腿靭帯・関節包切開に伴う膝蓋大腿関節包の線維化やPatellar tracking不良、骨折部の血流障害などが問題となる4,5,6,7)。今回、癒合不全・偽関節、術後拘縮などの問題を解決するため、前外側関節包外アプローチによるMIPO法で観血的整復固定を行った。今回、前外側関節包外群と傍膝蓋・関節包切開群の術後成績の比較検討を行った結果、手術時間、出血量に差はなかったが、前外側関節包外群は膝関節屈曲90度までの期間は有意に短かく術後早期に良好な可動域を得ることができた。本アプローチの特徴は、外側軟部組織損傷を最小限にするために外側膝蓋支帯を切開せずに外側広筋と大腿直筋間を展開、膝蓋大腿関節包の線維化やPatellar tracking不良による術後拘縮予防のために外側膝蓋大腿靭帯・関節包を切開せずに骨折部を整復固定、深屈曲位で大腿直筋と外側広筋の腱成分のみを縫合することで筋肉の滑動性を温存、骨折部の短縮や骨・人工骨移植などの追加処置が容易などが挙げられる。今回の検討から前外側関節包外アプローチは大腿骨遠位端骨折に対するMIPO法に有用なアプローチで、習熟すべき局所解剖、広範に展開できる技術の習得に活用できると思われた。

まとめ

- 大腿骨遠位端骨折(AO分類32/33)に対して前外側関節包外アプローチによるMIPO法を施行し、術後早期に良好な可動域が得られた。

- 本アプローチは、外側軟部組織損傷が軽微/筋肉滑動性の温存により術後可動域が良好、骨折部への追加処置が容易などの点から大腿骨遠位端骨折に対するMIPO法に有用と考えられた。

- 本アプローチは若手医師が習熟すべき局所解剖、広範展開に必要な技術の習得に利用できる有用なアプローチと思われた。

参考文献

- 道中泰典、衣笠清人、西田一也他

大腿骨顆部・顆上骨折に対するLCPを用いたMIPO法の経験 骨折2008; 30: 693-696 - 生田拓也、久賀太、中村厚彦他

大腿骨遠位端骨折に対するlocking plateによる治療経験 骨折2011; 33: 194-198 - 内田圭治、寺元秀文

大腿骨遠位部骨折(AO分類type C)の治療成績

JOSKAS 2013; 38: 694-698 - 高橋宏、小林健一、岡本弦他

当院での大腿骨遠位部骨折に対する治療経験

―Dynamic Condylar Screw と逆行性髄内釘による治療法の比較検討―

日職災医誌2007; 55: 10-14 - Bucholz RW, Court-Brown CM, Heckman JD, et al.

ROCKWOOD AND GREEN’S FRACTURES IN ADULTS 7th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins; P1749 - Ozkoc G, Hersekli MT, Akpinar S et al.

Time dependent changes in patellar tracking with medial parapatellar and midvastus approaches

Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2005; 13 : 654–657 - Boonchna P, Thanasak Y, Keerati C

Patellar Tracking and Anterior Knee Pain are Similar After Medial Parapatellar and Midvastus Approaches in Minimally

Invasive TKA.

Clin. Orthop. Rel. Res. 2013; 471: 1654-1660 - 篠原奈都代、圓尾明弘、長井寛斗他

インプラント周囲骨折に対する治療

骨折2012; 34: 888-891 - 寺田忠司、小川健一、宗友和生他

大腿骨infra-isthmal fractureに対する順行性髄内釘の治療成績と問題点

骨折2013; 35: 138-141

図表説明

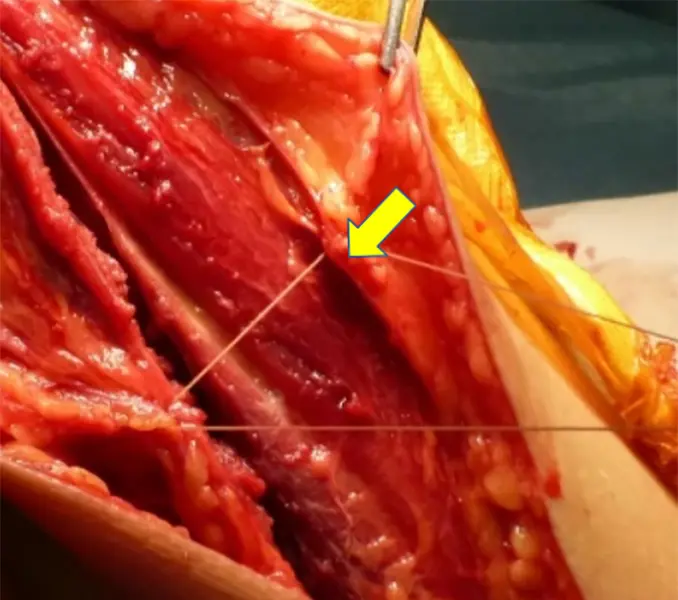

図1:骨折部を骨把持鉗子で仮固定(矢印)している

図2:骨折部をラグスクリューで固定後に、LPを適切な位置にあてがい仮固定(矢印)をしている

図3:関節包(矢印)を展開せずに、骨折部をラグスクリュー・LPで固定をしている

図4:膝関節深屈曲位で大腿直筋と外側広筋の腱成分を強固に縫合(矢印)している

図5:腱成分縫合部より近位は筋膜のみを縫合(矢印)している

図6:単純レントゲン:大腿骨遠位端骨折(AO分類33C2)を認める

図7:CT:関節内骨折と短縮転位と骨欠損(矢印)を認める

図8:3DCT:関節内骨折(AO分類33C2:矢印)を認める

図9:術後単純レントゲン:イメージ下に関節包外から関節面を整復・圧迫固定し、近位骨片を遠位骨片に嵌入し内側をコンタクトさせた上で外側より大腿骨遠位用LPで固定している

図10:術後10ヶ月時の単純レントゲン骨癒合が得られている。

表1 術後成績

| 手術時間 | 出血量 | 屈曲90度獲得までの期間 | |

|---|---|---|---|

| 前外側関節包外群 | 43~110分(平均77.3分) | 94~390ml(平均187.3 ml) | 4~27日(平均13.0日) |

| 傍膝蓋・関節包切開群 | 60~135分(平均95分) | 130~375ml(平均192.1ml) | 13~43日(平均26.7日) |