CT-MPRデータを用いた大腿骨近位部骨折危険因子の研究

本郷公一、増井文昭*、朝戸健夫**

セントマーガレット病院放射線科

*千葉西総合病院整形外科・関節外科センター、**セントマーガレット病院外科

はじめに

近年、高齢者の骨粗鬆症による骨折はQOL(Quality of life)を著しく低下させ寝たきりになる危険性があり、さらに死亡のリスクが高まるため大きな社会問題となっている。医療費の増大という問題も抱え、今後の少子高齢社会で骨粗鬆症の早期診断による骨折予防が重要な課題となっている。早期に骨折リスクを評価できれば、転倒予防の指導、リハビリや薬物治療を行うことで骨折を予防することが可能となる。本研究の目的はCT画像データを用いて、大腿骨頚部及び転子部骨折リスクの評価方法を後ろ向きに検討することである。

対象

2012年12月より2015年12月までに当院で治療した頚部骨折68例、転子部骨折62例、頚部・転子部骨折以外で他科の疾患を含めて腹部・骨盤・股関節部CTを撮影した非骨折例1054症例をあわせた1184例で、性別は女性641例、男性543例、年齢は23~101歳(平均年齢72.6±15.8歳、女性75.2歳±15.1、男性69.7歳±16.1)、頚部骨折82.2±9.2歳(女性84.0±8.8歳、男性78.1±8.9歳)、転子部骨折83.5±9.0歳(女性84.6±7.5歳、男性78.3±14.1歳)であった。

方法

CT画像データから、大腿骨頚部、転子間部のMPR(Multi Planar Reconstruction)断面におけるCT値≧150HU(HunsfieldUnit)の骨面積比率(bone area ratio以下BAR)を検討した。

使用装置はGE社製BrightSpeed EliteSDで撮像条件は120kV,260mA,table pitch0.938、再構成間隔0.625mm、pixel size 0.684×0.684mm、MPR設定スライス厚0.68mm 、FOV 10~14cmとした。面積計測、ROC解析、グラフ解析はそれぞれ、GE/CT コンソール搭載Cross-Section、EZR(Easy R)1)、Deltaグラフを用いて行った。

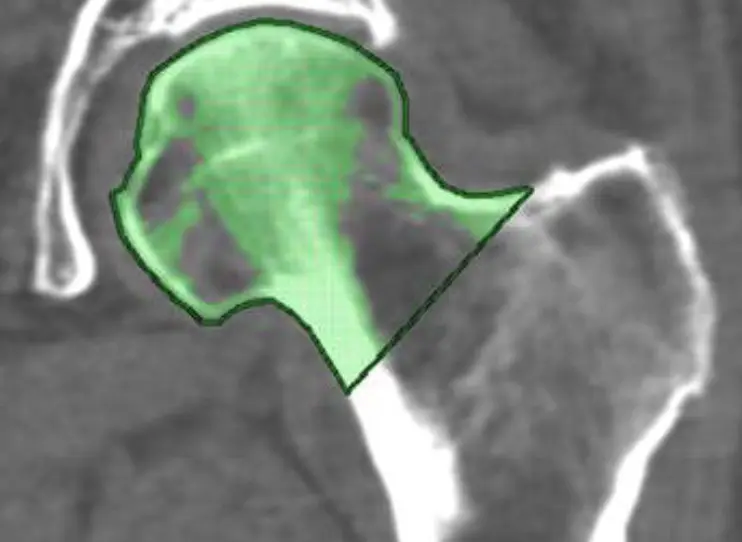

1:計測スライス位置の設定

再現性、患者間比較のため常に同一断面で評価できるように、大腿骨近位部を直行した3断面で角度設定を行いMPR画像を得た(図1)。

頚部の力学的強度は主圧縮、引張骨梁群が最も関与していると考えて、頚部長軸の中心に直交する頚部冠状断面に設定した。また、転子部は3D-CT像において骨折例では転子間部前方骨皮質が大転子から小転子にかけて菲薄化していたことから、同部位横断面の力学的強度低下が骨折に関与していると考えて、大転子頂部と小転子上縁を結ぶ横断面に角度設定を行い、CT値≧150 HUを測定した。

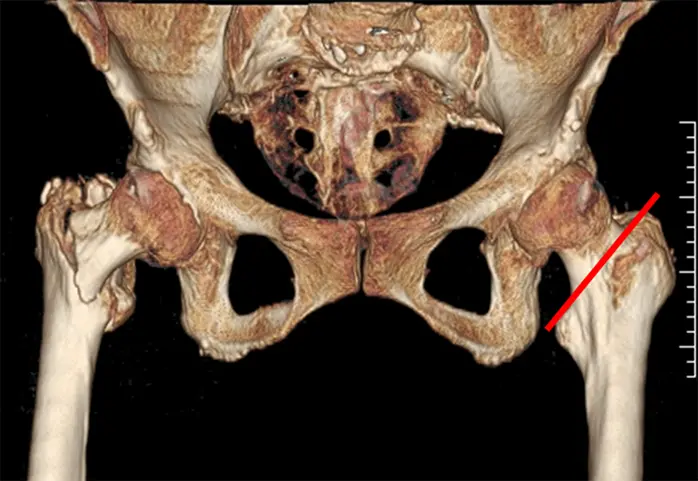

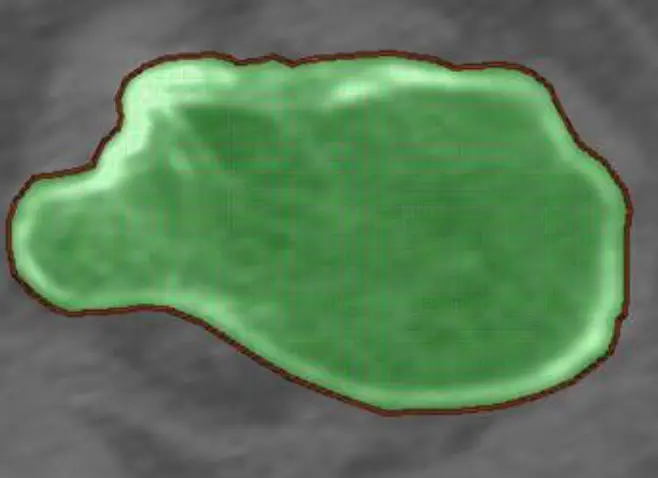

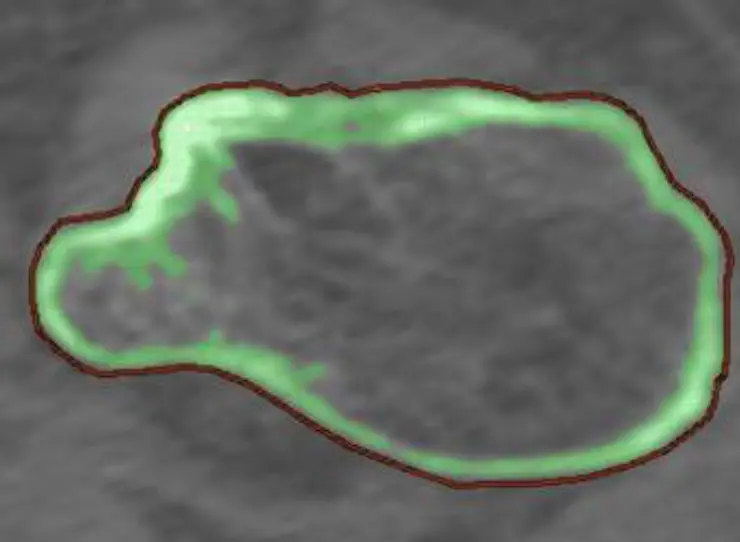

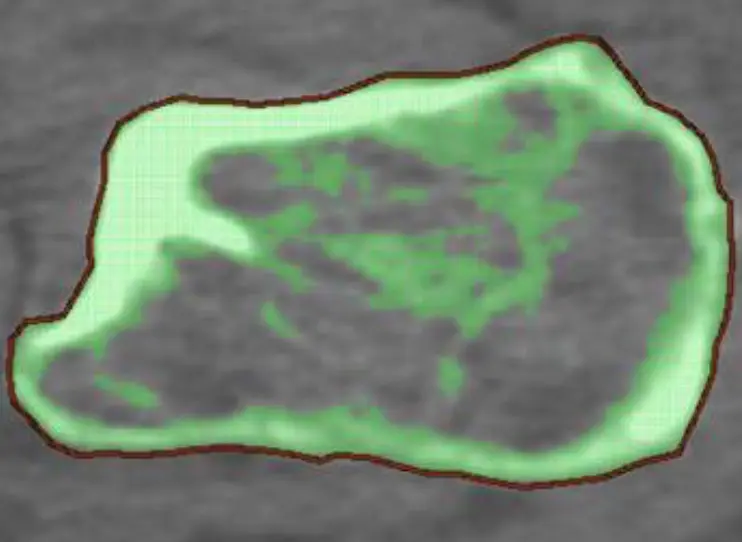

2:計測領域(Range of interest 、以下ROI)の設定

指定された位置で断層像を再構築し、CT値≧150(骨成分閾値≧150HU)の比率を測定した(図2)。

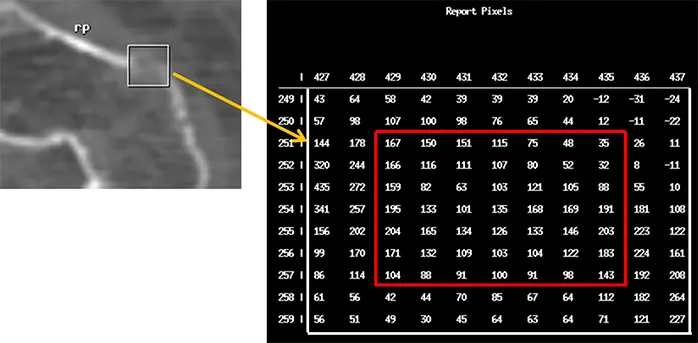

CT値閾値設定

皮質骨の菲薄化・粗造化した領域のピクセルCT値が150前後に相当し(図3)、さらに3D-VR像にて同領域のCT値幅の中心がカラー分布で146であったことから、骨成分閾値を≧150とした1)。

3:受信者動作特性試験ROC(Receiver operating characteristic)曲線

非骨折患者のBARからROC曲線を作成し、頚部骨折及び転子部骨折のROC曲線下面積AUC (Area Under the Curve)、95%信頼区間を算出した。

Ⅰ:左右差

非骨折例24例(女性12例、男性12例、平均年齢62.5歳±15.2)におけるBARの左右差を検討した。

Ⅱ:骨折例と非骨折例

男女の非骨折群のデータから近似曲線を作成し、非骨折群、骨折群におけるBARを比較した。両群のBARの結果をt検定を用いて統計学的検討を行い、P valueは0.05以下を有意とした。

結果

Ⅰ、大腿骨近位部の頚部冠状断面、転子間部横断面におけるBARは左右に有意差は認められなかった。(paired t-test , p=0.61、0.76)

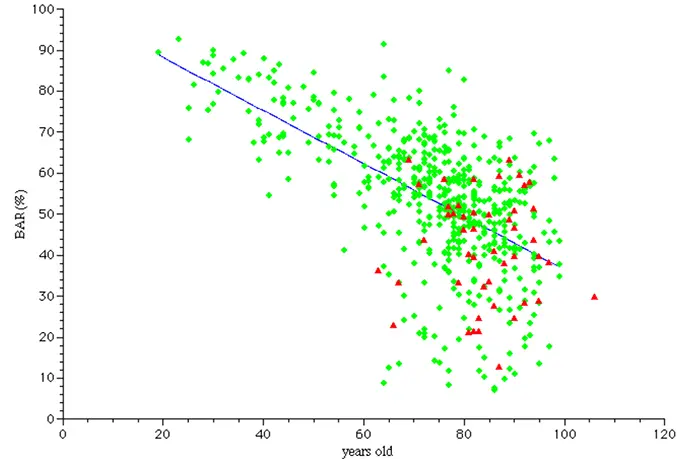

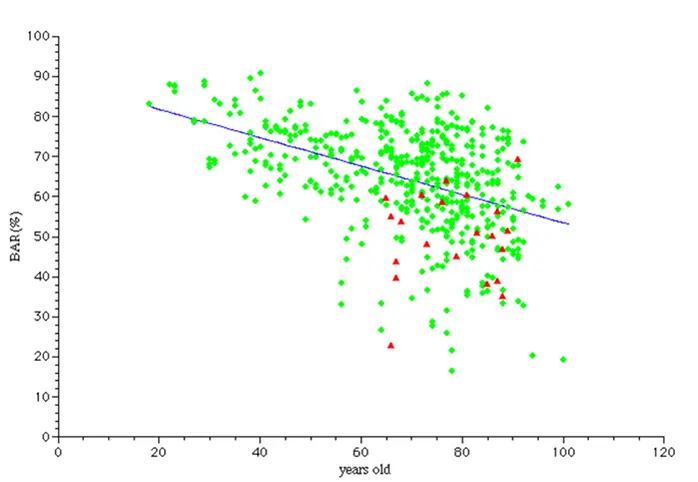

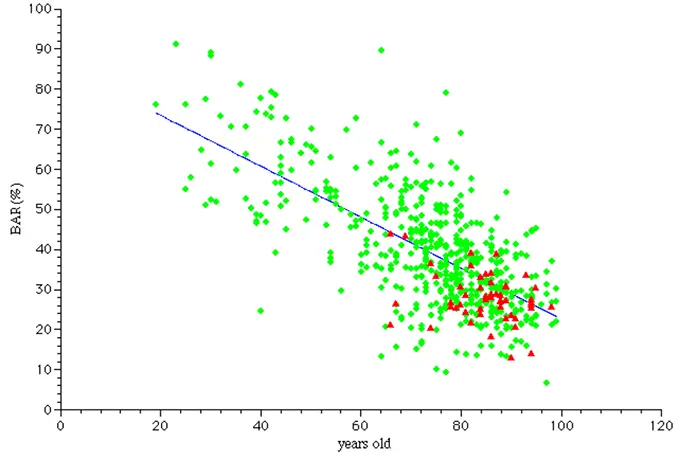

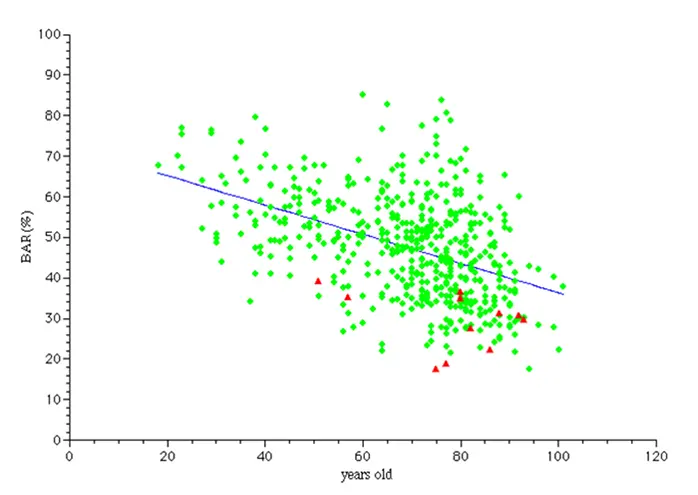

Ⅱ、頚部冠状断面、転子間部横断面のBARは若年者は高値を示していたが、年齢が上がるに比例して、低値となっていた(図4~7)。転子部骨折症例は頚部骨折症例に比べ男女いずれも平均年齢が高く、BARは最も低かった(表1)。

頚部冠状断面BAR

近似曲線数式より頚部骨折群の平均年齢に相当する非骨折群BARを算出し、同一年齢におけるBARの値を比較した。非骨折群/頚部骨折群はそれぞれ、女性52.0% / 41.8%(84.0歳)、男性61.2% / 49.8%(78.1歳)であった。またt検定により非骨折群/頚部骨折群間に有意差を認めた(p<0.0001)。

頚部骨折症例の頚部冠状断面AUCは女性0.721(0.656-0.785)、男性0.819(0.750-0.888)であった。頚部冠状断面BARと頚部骨折との感度、特異度をROC曲線から算出すると、頚部冠状断面における女性BAR 51.9%は感度80.9%、特異度57.7%、男性BAR 60.2%は感度90.5%、特異度67.1%であった(表2)。

39歳以下の頚部冠状断面BAR(Young adult)は78.6%で、80%、75%、70%値(Young adult比率)は、それぞれ62.9%、59.0%、55.0%であった。また、70~79歳の頚部冠状断面BARは57.7%であり、Young adult比率70~75%に相当した。

転子間部横断面BAR

頚部断面と同様に、転子部骨折の平均年齢におけるBARを算出し、非骨折群と転子部骨折群のBARの値を比較した。非骨折群/転子部骨折群はそれぞれ、女性32.4% / 27.9%(84.6歳)、男性44.2 / 29.3%(78.3歳)で、さらにt検定により非骨折群/転子部骨折群間に有意差を認めた(p<0.0001)。

転子部骨折症例の転子間部横断面AUCは女性0.762(0.711-0.812)、男性0.891(0.830-0.952)であった。転子間部横断面BARと転子部骨折との感度、特異度をROC曲線から算出すると、転子間部横断面における女性BAR 30.9%は感度76.5%、特異度68.3%、男性BAR 36.4%は感度90.9%、特異度77.6%であった(表2)。39歳以下の転子間部横断面BAR(Young adult)は61.8%で、80%、75%、70%値は、それぞれ49.4%、46.4%、43.3%であった。転子間部横断面BAR 43.3%(Young adult比率70%)は70歳代の42.6%に相当していた。また、転子部骨折症例は頚部軸冠状断面BARおよび転子間部横断面BARともに頸部骨折症例より低下していた。

考 察

骨は皮質骨と海綿骨が複雑に組み合わさった構造からなっている。骨粗鬆症では外骨膜性骨形成、皮質骨内膜面の骨形成・吸収、海綿骨の骨形成・吸収のアンバランスにより皮質骨肥厚・菲薄化、髄腔縮小・拡大が起こり骨強度は低下する。さらに大腿骨頚部骨折では骨梁微小骨折や抵抗減弱部位などの解剖学的な問題も報告されている3~6)。

単純X線像で椎体は骨粗鬆症の進行に伴い水平骨梁が減少し、次いで圧迫に抗する垂直骨梁が菲薄化してくるとされている7)。大腿骨頚部では骨梁は主に一次・二次圧迫骨梁と一次・二次引っ張り骨梁に分類され、まずは一次・二次引っ張り骨梁が菲薄化し、骨粗鬆症の進行に伴い圧迫に抗する一次・二次圧迫骨梁が菲薄化することにより頚部骨折のリスクが高くなると推察される。Singhらは大腿骨近位端の単純X線像の骨梁形態を6段階に分類・評価し、大腿骨近位部の正常な骨梁を主圧縮骨梁群、主引張骨梁群、副圧縮骨梁群、副引張骨梁群、大転子骨梁群に分類している。骨粗鬆症の程度が進むにつれて大転子骨梁群から副引張骨梁群、副圧縮骨梁群が徐々に消失し、最終的に主圧縮骨梁群が消失するとしている8)。

我々はSingh分類の主圧縮、引張骨梁群と頚部冠状断面、3D-CT像における転子部前方骨皮質の菲薄化に着目して転子間部横断面にROIを設定し、骨面積比率BARの検討を行った結果、頚部軸冠状断面および転子間部横断面BARと大腿骨頚部・転子部骨折との間に相関が認められた。

さらに、今回、骨折患者の選別を行うため、カットオフ値の検討を行った結果、頚部骨折では、頚部冠状断面BARカットオフ値を女性51.9%、男性60.2%と設定した場合の偽陽性/偽陰性はそれぞれ42.4%/ 19.2%(女性)、32.9% / 9.5%(男性)となった(表2)。

また、転子部骨折では、転子間部横断面BARカットオフ値を女性30.9%、男性36.4%と設定した場合の偽陽性/偽陰性はそれぞれ31.9%/ 23.5%(女性)、22.5%/ 9.1%(男性)であった(表2)。今回の検討では、スクリーニングとしてカットオフ値を設定したことにより、偽陽性がやや高値となった。スクリーニングにより選別された症例は、骨折群の各BAR(表1)を参考にして、個々の症例に応じて、リスクを評価することが重要と考えられた。

今回、我々が使用したデータは、QCT用骨等価物質ファントムを用いず、線量率、体型などによるCT値の補正を行っていないため計測値にバラつきを認めるが、簡易的な手法でかつ設定したBARカットオフ値により、頚部骨折/転子部骨折リスク患者の選別が可能なことから、日々の診療において有用と思われた。

骨粗鬆症の診断には骨量計測が行われ、測定法としてはRA(radiographic photodensitometry)法、DXA(dual-energy X-ray absorptiometry)法、QCT(quantitative computed tomography)法、QUS(quantitative ultrasound)法などが行われている。現在、骨粗鬆症診断、薬剤効果判定は主にDXA法で行われている。DXA法は低被曝で簡便な手法だが、適切なポジショニングによるスキャンとデータ解析が測定精度に大きく影響し、特に下肢の進展・内旋が困難な高齢者では、測定結果の信頼性、再現性が問題となる9)。

3D-CTによる解析は、3次元のデータとして得られるため、検査時の体位は問わない。さらに薬剤の効果判定など経時的な測定が必要な場合でも、MPR断面は自由な角度設定が可能なことから、計測断面の再現性が高く有用と考えられた。今回、我々は大腿骨近位部骨折以外の脊椎椎体骨折、骨盤骨折や整形外科以外の疾患(腹部精査等)に対して行ったCT画像も用いて解析を行った。我々が行ったCT評価法は、他疾患でCT検査を行う際に小転子を含めて撮影をすることで評価が可能であったことから、放射線被曝面やコスト増加が抑えられ有用な検査方法と考えられた。

結語

1:CT画像データから、大腿骨頚部、転子部の3D-CT、MPR断面像を作成した。

2:カットオフ値により、骨折リスク群を選別することが可能なことから、日々の診療において有用と思われた。

3: 3D-CTが撮像可能な施設であれば施行でき、すでに検査された過去の画像データからでも遡り解析することができることから有用と考えられた。

参考文献

1) Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software ’EZR’ for medical statistics・Bone Marrow Transplant. 2013;48(3);452-458.

2) 西田暁史:マルチスライスCTの骨密度スクリーニングおよび生活習慣病評価における有用性の検討・ Osteoporosis Japan vol.21 no.3 2013

3) 南澤育雄:高齢者の大腿骨頚部内側骨折の成因に関する研究― 骨折線の方向とその発生機序の推論・日整外会誌55:167-181,1981

4) 広瀬秀史:高齢者大腿骨頚部内側骨折骨頭の組織学的並びに骨形態計測学的研究・昭和医会誌48:185-204,1988

5) 山藤賢:大腿骨頚部内側骨折における摘出骨頭の骨質評価・昭和医会誌63:142-153,2003

6) Todd RC, Freeman MA and Pine CJ, et al.: Isolated trabecular fatigue

Fractures in the femoral head ・J Bone Joint Surg Br 54:723-728, 1972

7) 伊丹康人、西尾篤人:整形外科MOOK―骨粗鬆症―p12-16、金原出版、東京、1984

8) Singh M , Nagrath AR and Maini PS Changesin trabecular pattern of the upper end of the femur as an index of osteoporosis. J Bone Joint Surg Am 52:457-467, 1970

9) 日本骨粗鬆症学会 骨強度評価委員会編 大腿骨近位部BMD測定マニュアル・Osteoporosis Japan vol.15 no.3 2007

図表説明

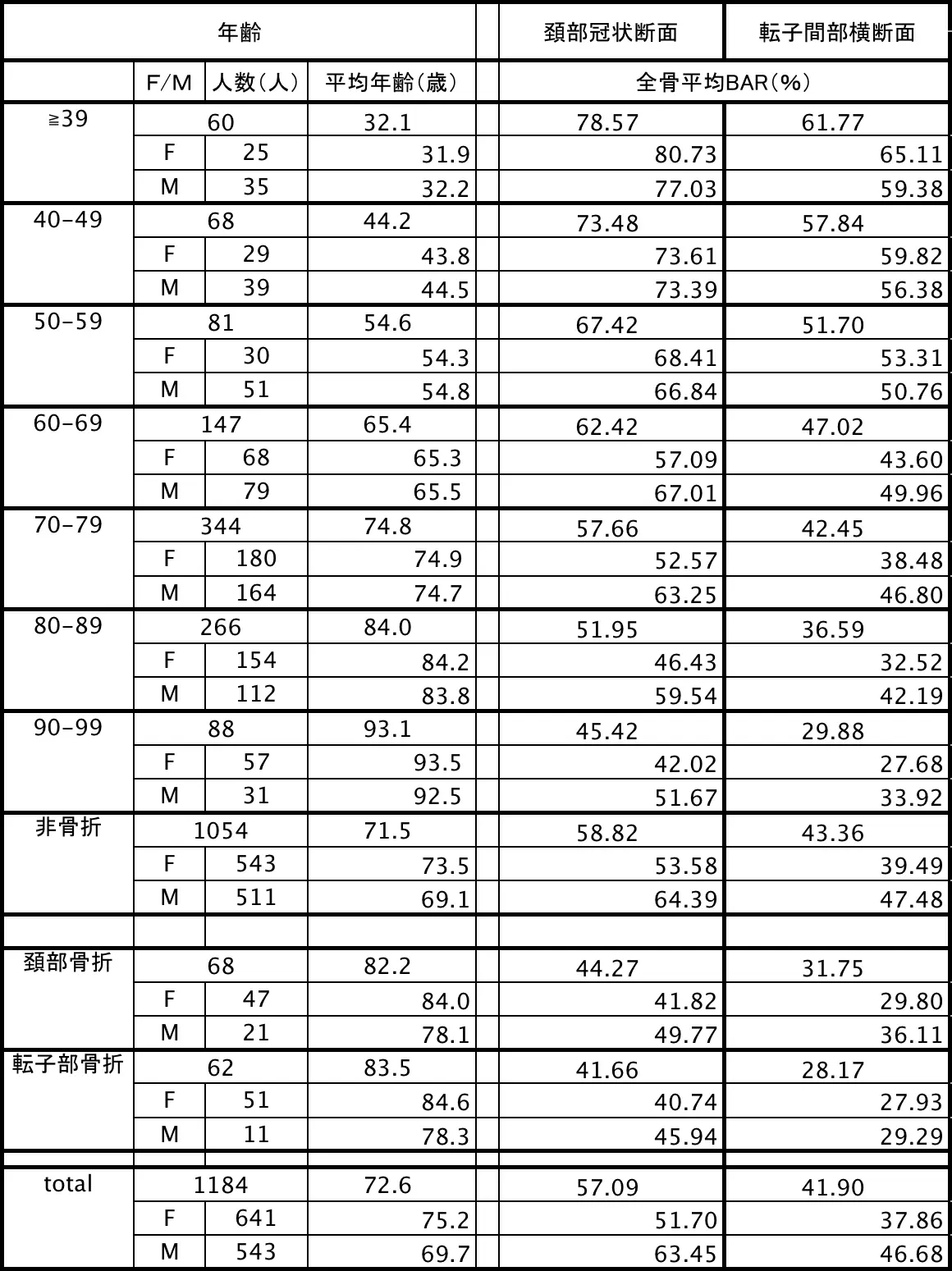

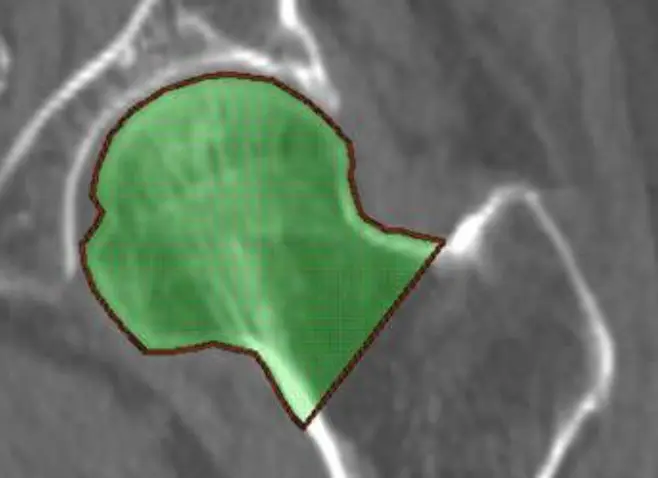

表1:頚部冠状断面・転子間部横断面における年齢、男女別平均BAR(%)

表2:頚部冠状断面・転子間部横断面におけるROC解析より得たBARカットオフ値

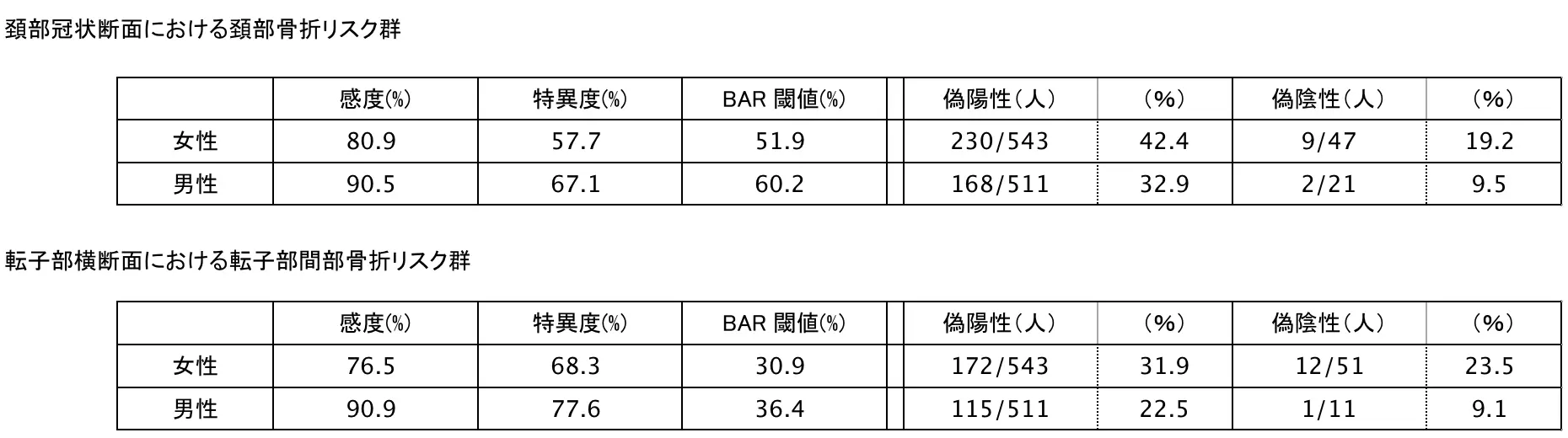

図1:MPR断面の設定方法

1-a:VR画像上で大転子頂点から小転子上端を結ぶ転子部横断面の設定角度

1-b:頚部冠状断面上に直交した2軸

図2:BARの算出方法

皮質骨外縁を囲むROIを設定し、BAR =(ROI≧150 / -∞<ROI≦∞)を算出した。

2-a:頚部冠状断面の全骨面積

2-b:転子間部横断面の全骨面積

2-c:頚部冠状断面での≧150の面積

2-d:転子間部横断面での≧150の面積

2-e:頚部冠状断面での≧150の面積

2-f:転子間部横断面での≧150の面積

(a~d:転子部骨折例、e、f:非骨折例)

図3:転子間部前縁の皮質骨菲薄部のピクセルCT値

図4:頚部冠状断面におけるBAR分布(女性)

非骨折群(◆)、女性頚部骨折群(▲)の年齢に対するBAR分布と、非骨折群の近似曲線(実線)

図5:頚部冠状断面におけるBAR分布(男性)

非骨折群(◆)、男性頚部骨折群(▲)の年齢に対するBAR分布と、非骨折群の近似曲線(実線)

図6:転子間部横断面におけるBAR分布(女性)

非骨折群(◆)、女性転子部骨折群(▲)の年齢に対するBAR分布と、非骨折群の近似曲線(実線)

図7:転子間部横断面におけるBAR分布(男性)

非骨折群(◆)、男性転子部骨折群(▲)の年齢に対するBAR分布と、非骨折群の近似曲線(実線)