人工骨頭ステム周囲骨折の治療経験

増井文昭、為貝秀明、斎藤雅人、伊藤吉賢、石井文久、白旗敏克

千葉西総合病院整形外科・関節外科センター

はじめに

近年、人口の高齢化に伴い人工骨頭置換術を受ける患者は増加傾向にあり、比例してインプラント周囲骨折の患者も増加している。初回手術後、数年以上経過しているため様々な合併症を認めることが多く、さらに骨質・骨量の低下が進行しているため強固な固定が困難なことも経験される。今回、当科で治療を行った人工骨頭ステム周囲骨折の治療成績について検討を行った。

対 象

当科で治療した人工骨頭ステム周囲骨折6例である。性別は男性1例、女性5例、受傷時年齢76~94歳(平均年齢85歳)、使用されていた機種は全例セメントレス・ステムであった。これらの症例について、骨折型(Vancouver分類1))、治療法、再建材料、手術時間、出血量について検討を行った。

結 果

骨折型はVancouver分類type AG 1例、type AL 1例、type B1 2例、type B2 1例、type C 1例であった。Type AGは保存加療を施行し、骨癒合が得られた。Type B2とtype AL(小転子の骨片が大きくステムの緩みあり)、2症例は遠位インターロッキング型セメントレス・ロングステムを用いた人工骨頭置換術(中島メデイカル社製Delta Lock:近位ショットブラスト加工、遠位スクリュー固定)を施行した。Type B1およびC、3症例に対しては骨接合術を行い、内固定材はDistal femur Locking compression plate (以下、LCP) +Narrow LCP+Wiring 1例、Distal femur LCP+Conventional reconstruction plate+Wiring 1例、Narrow LCP+Wiring 1例であった。手術時間は1時間14分~3時間(平均手術時間2時間1分、再置換術2例:2時間55分、骨接合術3例:1時間16分)であった。出血量は90ml~1610ml(平均出血量734ml、再置換術:1544ml・いずれも抗血小板薬服用、骨接合術:245ml)で再置換術は骨接合術より術中出血量は多かった。

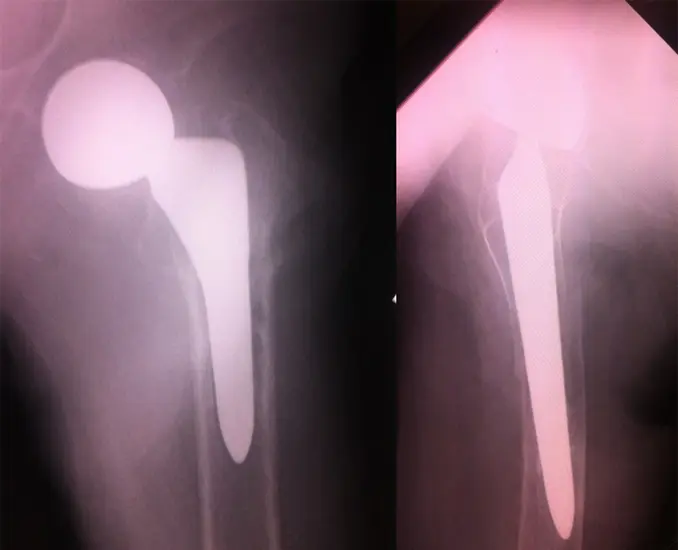

症例1 77歳、男性

主訴:右股関節痛

既往歴:右人工骨頭置換術、前立腺癌、脳梗塞(バイスピリン、プラビックス内服)

現病歴:転落して股関節部を強打し、歩行困難となり当科を受診した。初診時単純レントゲンで小転子遠位から大転子にいたる人工骨頭ステム周囲骨折(Vancouver分類type B2)を認めた(図1)。受傷2日目に遠位スクリュー固定型ロングステムを用いて人工骨頭置換術を施行し、小転子および大転子骨片はシンセス社製olecranon LCPにワイヤリングを併用して整復固定した(手術時間2時間50分、術中出血量1610ml)。術後2日より起立歩行訓練を開始、術後2年の現在、杖なし歩行中である。

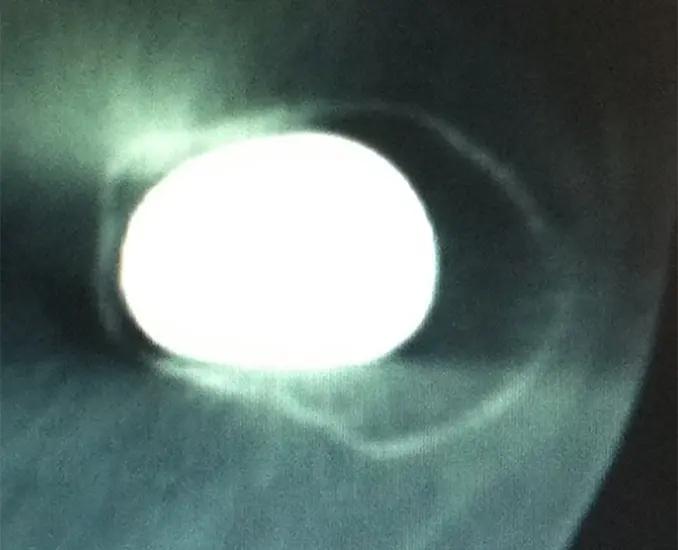

症例2 84歳、女性

主訴:左大腿部腫脹

既往歴:左人工骨頭置換術(他院にて)、糖尿病、高血圧

現病歴:施設にて介護中に大腿部腫脹を認め、当科を受診した。初診時単純レントゲンで大腿骨転子下に人工骨頭ステム周囲骨折を認めた(図3)。CT像ではステム近位のポーラスコーティング部にbone in growthを認め、B1とB2の鑑別は困難であった(図4)。受傷5日目に手術を施行、大転子外側部の皮下組織が薄かったため、外側筋間中隔から大腿骨を展開した。術中に関節包を切開して用手的にステムの安定性を確認し、不安定性を認めなかったためtype B1と診断した。骨折部を整復後に長いDistal femur LCPを後外側(大転子外側部の皮下組織が薄かったため)に設置して固定したが、stove pipe型髄腔で皮質骨が&lquot;紙&rquot;のように薄く、近位の固定性が不十分であった。ワイヤリングを追加したが、締結途中に皮質骨をカットアウトする危険があったため、前方からカットアウト防止のためNarrow LCPを固定後にワイヤリングを施行した(手術時間1時間14分、術中出血量406ml)(図5)。

考 察

人口の高齢化に伴い骨粗鬆症に関連した大腿骨近位部骨折を起こす高齢患者はさらに増加し、今後、人工骨頭ステム周囲骨折患者数も益々増加してくると考えられる。人工骨頭ステム周囲骨折は初回手術から数年以上経過後に発生するため、患者は超高齢者となっている場合も経験される。骨質・骨量は著しく低下し、重篤な合併症を認めることがあり、骨折によりADL低下や合併症併発の危険性が高くなるため、早期に手術を行い、リハビリを行うことが好ましい。高齢患者は栄養不良、薄い皮膚、骨粗鬆症、全身的合併症などがみられ、治療法の選択にしばしば難渋することが少なくない。手術に際しては、術前から高カロリー食、輸血、アルブミン投与などによる全身状態の改善や合併症の治療を行うことが重要である2)。治療は全身状態、骨質・骨量、骨欠損、骨折形態、人工骨頭の機種と緩みなどを評価した上で個々の症例に応じて、短時間で早期に離床とリハビリが可能な方法を検討することが重要である。

治療方法の選択にはVancouver分類が頻用され、type Aは骨接合術または再置換術、type B1とCは骨接合術、type B2は再置換術、type B3は再置換+自家骨移植あるいは同種骨移植が適応となる3)。Type ALは人工骨頭ステム固定部分と小転子部骨片の大きさが、ステムの安定性を評価するうえで重要である。近位固定型セメントレス・ステムでは小転子部骨片が大きい症例は強い内反モーメントが加わり骨折しているため、大転子側のbone in/on growthが失われ、ステムの緩みが生じている可能性がある。今回の検討でも、術中の用手的な不安定性テストでステムの緩みを認め、再置換術を行った。一方、遠位固定型セメントレス・ステムではステム遠位の緩みが生じない際は、骨接合術で良好な成績が得られると考える。近位固定型のセメントレス・ステムでは骨折線が表面加工部位のbone in/on growthが得られているところに近い症例では、type B1かB2のいずれかに分類するか悩む場合がある。当科ではCT像で表面加工部位でのbone in/on growthと術中に関節包を切開してステムの安定性を用手的に評価し、安定性があればtype B1、不安定性であればtype B2と分類して治療を行っている。今回の検討でtype B1と分類した2症例は術中不安定性テストで緩みがないことを確認したうえで骨接合術を施行し、骨癒合が得られた。内固定材にはLCPが用いられ、反対側の大腿骨遠位端用プレートを反転して使用する場合が多い。大腿骨やステムの形状により設置位置やスクリュー本数と長さが制限されることがあり4,5)、monoaxial LCPはステムにスクリューが干渉するため、polyaxial LCPの方が有用な場合がある。早期の可動域訓練が望まれるが、骨粗鬆症は進行している為、強固な固定が困難な場合がある。特に皮質骨が菲薄化しているstove pipe型髄腔を呈する症例では近位骨片の固定に難渋する場合がある。固定不良は偽関節や再転位などの原因となり、骨折部の十分な固定性を得るために、骨量・骨質や骨折型に応じたプレート長、スクリューの本数・位置・種類(monocortical/bicortical)などを十分に検討した上で手術を行うことが重要である6,7)。過度な骨量・骨質低下を認めない症例は問題になることがないが、近位骨片の皮質骨が薄い際はlocking screwの固定性が弱く、プレートのバックアウトと再転位の危険性がある。この様な症例には1本のLCPでは近位骨片の固定性が不十分なため、ワイヤリング固定を併用することが多い7)。今回の検討でも近位皮質骨が薄いstove pipe型髄腔を呈する症例はスクリューの固定性に不安があったため、ワイヤリング固定を施行することで術後早期から積極的なリハビリが可能であった。また、ワイヤリングに際しては血流障害の問題があるため、2本以上は使用しない、過度にトルクをかけて締結しない、などの配慮が必要である。さらにstove pipe型髄腔症例の中でも、特に皮質骨が“紙”のように薄い症例(介護骨折症例など)はワイヤーを締結する際に対側の皮質骨をカットアウトしてしまう場合がある。今回の検討でもtype B1、2症例は皮質骨が著しく菲薄化していたため、LCPとワイヤー固定を行う際に皮質骨カットアウトの危険があり、予防のためにplate固定を追加してdouble platingを行うことでプレートバックアウト・ワイヤーカットアウト予防ができた。Double platingを施行する際は、大腿骨幅に近いメインプレートをバットレスプレートとして設置し、180度対側に補助プレートを設置することが重要である。また、大腿骨近位では内側(対側)の設置位置が小転子などにより制限があるが、大腿骨幅に近いプレートを可能な範囲で対側に設置してワイヤリングすることで強固な固定が得られ、術後早期からの離床、リハビリが可能となると思われる。

人工骨頭ステムに緩みを認めるtype B2とB3は人工骨頭再置換術が選択され、遠位固定型のセメントレス・ロングステムやセメント・ロングステムを使用する。遠位固定型セメントレス・ロングステムの初期固定は、大きく分けてスクラッチフィット型(AMLなど)と遠位インターロッキング型(Delta Lockなど)の2種類に分けられる。遠位インターロッキング型ロングステムは近位表面加工部位にbone in/on growthを獲得した後に遠位のスクリューを抜去することでstress shieldingの予防が可能な長所がある。現在、我々は遠位インターロッキング型ロングステム (Delta Lock:中島メデイカル社製)を使用しているが、遠位骨組織にステム挿入後にドリルで仮固定し、脚長や前捻の補正を行うことで人工骨頭の良好な設置とスクリューを用いることで確実で強固な初期固定が得られる有用なインプラントと考えられる。

まとめ

1:手術療法は早期に痛みが軽減し、離床あるいはリハビリが容易となるため、人工骨頭ステム周囲骨折に対して有用である。

2:人工骨頭ステム周囲骨折患者は初回手術より高齢化しているため、術前に全身状態、インプラントの機種と緩み、骨欠損、皮質骨の菲薄化などを評価し、個々の症例のゴール設定に応じた術式を選択することが肝要である。

3:Stove pipe型髄腔を呈する症例の中でも、特に皮質骨が”紙“のように薄い症例(介護骨折症例など)はdouble platingとワイヤリングの併用が有用であった。

4:ワイヤリングに際しては2本以上使用しない、トルクをかけすぎて締結しないなどの血流に配慮して対応が必要である。

参考文献

1)Brady OH, Garbuz DS, Msri BA et al: The reliability and validity of the Vancouver classification of femoral fractures after hip replacement.J Arthroplasty 2000;15:59-62.

2)鎭西伸顕、野村智洋、藤井正道ほか.

高齢者大腿骨遠位部骨折の治療経験

整形外科と災害外科2007;56:462-465.

3)藤井洋佑、香川洋平、岡田芳樹ほか.

大腿骨ステム周囲骨折Vancouver分類Type Bに対しる治療経験 Hip joint 2014;40:732-735.

4)越智宏徳、高澤祐治、金子和夫ほか.

人工膝関節全換術後の大腿骨骨折における治療経験 骨折2013;35:399-402.

5)唐澤善幸、保坂正一、北原淳他

大腿骨インプラント周囲骨折におけるMIPO法の治療経験 骨折2008;30:680-684.

6)坂越大悟、澤口毅、五嶋謙一ほか.

大腿骨ステム周囲骨折の治療経験

骨折2014;36:947-952.

7)佐藤徹、塩田直史、鉄永智紀ほか.

人工股関節周囲骨折に対する観血的治療

骨折2012;34:345-348.

図表説明

小転子遠位から大転子にいたる人工骨頭ステム

周囲骨折(Vancouver分類type B2)を認める。

遠位スクリュー固定型人工骨頭置換術と小転子

および大転子骨片の骨接合術(シンセス社製

Olecranon LCP、cable system)が施行され

ている。

大腿骨転子下に人工骨頭ステム周囲骨折を認めた

(Vancouver分類type B1)を認める。

表面加工部位にbone on ingrowthを認め、

ステムの緩みははっきりしない。

大転子外側部の皮下組織が薄かったため、後外側

に長いDistal femur LCPを設置し、固定されて

いる。ワイヤー締結中に皮質骨のカットアウトの

危険があり、前方にNarrow LCP固定を行いワイ

ヤリングが施行されている。