内視鏡下心房細動手術(ウルフ-オオツカ法)

心房細動とは

不整脈の一種で、心房と呼ばれる心臓内の部屋が小刻みに震えて痙攣し、うまくはたらかなくなってしまう病気です。

現在、日本国内で100万人以上の患者が居ますが、診断がされていない人を含めると200万人以上になるとも言われています。患者の数が多く、国民病と言っても過言ではありません。

体に血液が十分に行き渡らないため、息切れやめまい、疲労感などが激しく、日常生活に支障の出る方が居る一方で、罹患している方の40%は自覚症状がないという報告もあり、無症状であっても注意が必要です。

心房細動の影響

- 動悸症状で行動が制限されてしまう

- 心臓自体がへばってしまい、いわゆる心不全に陥る危険がある

- 認知症のリスクが高くなる

- 脳梗塞(心原性脳梗塞)を発症するリスクが高くなるため、抗凝固薬を飲み続けなければならない。

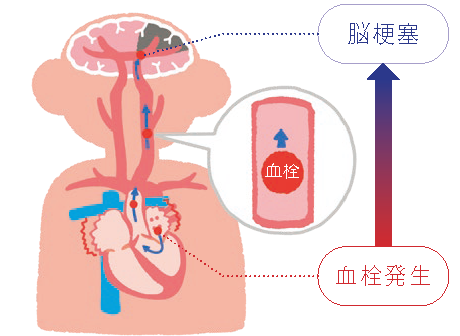

心原性脳梗塞の発生メカニズム

心房細動により血液の流れが悪くなると、心臓内の「左心耳(さしんじ)」という場所に血栓が発生しやすくなります。その血栓が血流によって運ばれ、脳の動脈を詰まらせるとそこから先の血流が途絶えて脳梗塞となります。

心原性脳梗塞の予防として、血液をサラサラにする薬(抗凝固療法)もありますが、抗凝固薬は継続して服用する必要があること、また出血を起こしやすくなるため、消化管出血や脳出血などのリスクを伴います。

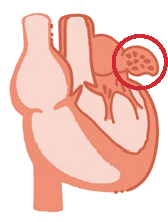

左心耳

「耳」のような形状で飛び出していて、特に血流低下の影響を受けやすい。

心臓内で出来る血栓の約90%~95%はここで発生すると言われています。

そのため、左心耳を閉鎖することで心房細動による血栓の形成を予防できます。

内視鏡下心房細動手術(ウルフ-オオツカ法)とは

心房細動を治療するとともに、心房細動が原因となる脳梗塞を予防する手術法です。全身麻酔下で完全内視鏡により行われるこの手術は、開発者である医師2名の名前から「ウルフ-オオツカ法」とも呼ばれます。2022年4月に保険適用となったこの手術では、具体的に次の2つのことを行います。

- 脳梗塞を起こす血栓の発生部位である左心耳を安全、迅速、かつ完全に閉鎖し、早期の抗凝固薬離脱を実現

- 心臓の外側からアブレーション術(外科的焼灼術)で乱れた脈を治療

※患者様の症状や状態により①のみを行うこともあります。

内視鏡下心房細動手術の特長

血液サラサラの薬を止められる

血栓が生成される左心耳を切除、閉鎖し、閉鎖(縫合)箇所は迅速に修復されるため、抗凝固薬(血液サラサラの薬)は不要となります。

脳梗塞予防に優れた効果を発揮

血栓の発生源となる左心耳がどんな大きさや形でも切除(閉鎖)可能。他の治療法では必要になる、術後の経食道心エコーも不要です。

最新のアブレーション術で不整脈も根治

発作型・持続型心房細動を問わず、洞調律の回復(正常な脈に戻して維持すること)に高い効果が期待できます。

低侵襲=身体への負担が少ない内視鏡手術

内視鏡手術で傷口が小さく、人工心肺も使わないため、身体への負担が少なくすみます。退院後は早期に社会復帰(就業再開)が可能です。

手術時間は、左心耳切除+不整脈手術で1時間半~2時間程度、左心耳切除のみであれば約20〜40分です。

世界に誇る治療実績

安全性の高い術式で、国内外ですでに2,000以上の症例があり、心房細動の根治と脳梗塞の予防治療として、非常に良好な成績を上げています。

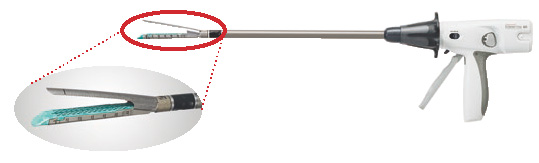

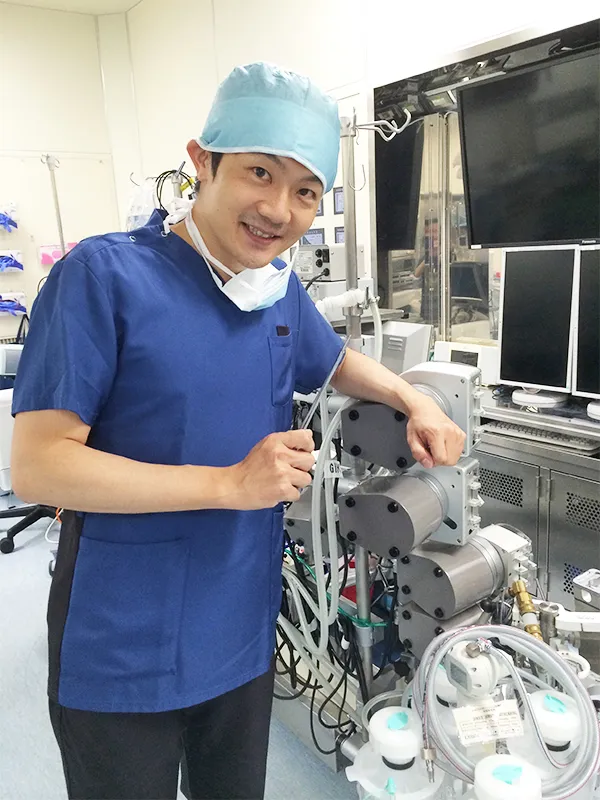

手術で使用する「ステイプラー」と呼ばれるデバイス。左心耳の切除と閉鎖(縫合)を同時に行う事が出来る。

手術動画

入院から手術、退院までの流れ

- 手術2日前 入院

- 手術当日 手術当日のみICUにて経過観察をします

- 手術後5日目 退院

入院期間は原則として7日(1週間)となります。

ほとんどの場合、退院後は早期に社会復帰(就業再開)可能です。

この手術がよい適応となる方

- もう2度とあんなこわい思いはしたくない

- 脳梗塞を発症した家族がいて、見ていてつらかった

- 過去に消化管出血を起こしたことがある

- 他の病気の手術で抗凝固薬を止めたが、脳梗塞のリスクを考えるととてもストレスだった

- 歯医者さんで治療を敬遠される

- 高齢や軽度の認知症などの理由でよく薬を飲み忘れてしまう

- 腎機能低下や造影剤アレルギーによりカテーテル治療ができないといわれている

- 過去にカテーテルアブレーション治療を受けたが完治しなかった。再発した。

- 出血の可能性もある激しいスポーツを楽しみたい

- 出血のリスクが高い仕事をしている

- 複数の血液サラサラ薬(抗血小板剤、抗凝固薬)を飲んでいるが、1剤だけでも減らしたい

Q&A

止めません。“心臓を切らない”手術なので、人工心肺装置などは用いません。

問題ありません。

左心耳の生理的機能・役割は、他の諸臓器が肩代わりするため、切除による機能的な障害などのデメリットは生じません。切除したことがきっかけで将来、心機能が低下したり、心不全になりやすくなるといったこともありません。

入院期間は基本7日(1週間)を目安に治療を進めています。 退院後は早期に社会復帰(仕事への復帰)が可能です。

公的医療保険が適用されます。また、高額療養費制度の利用も可能です。

1割負担の方で約16万円、3割負担の方で約48万円となります。さらに高額療養費制度を利用すると、最終的な自己負担額は約10万円(70歳未満、入院10日、所得区分ウの場合)となります。

※ご年齢や所得によって自己負担額は増減します。 ※診断書代など保険適用外の費用、ならびに食事代は別途。

基本的にはすべての心房細動患者様が対象です。

但し、全身麻酔に耐えられない重症の呼吸器疾患の方、過去に胸郭や肺の手術歴または結核などの炎症性疾患の罹患歴のある方は適応外になります。

まずはかかりつけの先生に相談して当院あての紹介状をご用意いただくことをおすすめします。

紹介状がなくても診察は可能ですが、その場合は初診時選定療養費が発生します。

ご心配は無用です。

当院では患者さんの状態やご希望に応じて、カテーテルによる治療やお薬による治療など幅広い治療選択肢の中からご提案をさせていただきます。

内視鏡下心房細動手術をご希望でいらした場合は、1回目の来院(初診)で手術の概要説明および必要な検査、2回目の来院で検査結果の説明と手術説明・入院日調整を行います。初診から手術までは平均2~4週間となります。

術前検査で問題があった場合や喫煙を継続されている場合はこの限りではありません。

不整脈(心房細動)のリズム治療を行うと言う点では同じです。

アプローチが心臓の外側からか(内視鏡下心房細動手術)、内側からか(カテーテルアブレーション)の違いのみで、リズム治療の目的やコンセプトは同じです。どちらが治りやすいと言うデータはありません。

カテーテルアブレーションでは、心房細動が治ったとしても血液サラサラ薬(抗凝固薬)の継続が推奨される場合も多くある一方、内視鏡下心房細動手術ではリズム治療以外に左心耳閉鎖により塞栓症リスクが低減しているので、血液サラサラ薬(抗凝固薬)を止めることが可能になります。

また、内視鏡下心房細動手術で不整脈が治らなかった場合には、術後にカテーテルによる心内アブレーションを追加することも可能です。(ハイブリッド治療、適応条件あり)

現在、左心耳閉鎖術には2つの方法があります。

外側から切除し閉鎖する内視鏡下心房細動手術と、特殊な金属で作られた閉鎖栓を用いて左心耳を内側から閉鎖する経皮的左心耳閉鎖術WATCHMAN(ウォッチマン)です。

WATCHMANはカテーテルによる施術となるため傷口がより小さく、入院期間もやや短くなる傾向がありますが、左心耳の大きさや形態を問わないと言う点で、内視鏡下心房細動手術の方が適応範囲は広く、抗凝固剤からの離脱確率も内視鏡下心房細動手術の方が高い印象があります。

また、WATCHMANが植え込まれた左心耳を外側から内視鏡下心房細動手術で切除することはできません。

いずれかの治療で悩まれている場合、まずはご相談ください。

外来でよくいただく質問です。一般的に血液サラサラの薬といわれる薬には抗凝固薬(ワーファリンなど)と抗血小板薬(バイアスピリンやエフィエントなど)の2種類があります。内視鏡下心房細動手術により離脱できる可能性があるのはこのうち抗凝固薬のみです。

ご自身の内服されているお薬の種類をまずは確認いただくことをおすすめします。

担当医師より

自覚症状が出た、健康診断で指摘された、倒れるまでまったくわからなかったなど、心房細動に気付くきっかけは患者さんによってさまざまです。

心房細動は症状のあらわれ方に個人差が大きく、早期に発見することが難しい病気です。倒れてしまってからでは大変です。もし「脈が乱れる」、「動悸がする」など、「不整脈」を疑うような症状があらわれた場合は見過ごさず、お気軽に相談してください。

すでに心房細動の診断がついているが、不整脈治療そのものを諦めているという方も、新しい左心耳マネイジメントという治療選択肢があります。ぜひ一度ご相談ください。

これからも心房細動による脳梗塞で苦しむ方が一人でも多く助かるように、尽力してまいります。

中山 泰介(なかやま たいすけ)

心臓血管外科医長

愛媛大学 H19卒

- 日本外科学会 専門医

- 心臓血管外科専門医認定機構 専門医・修練指導者

- 日本胸部外科学会 専門医

- 日本循環器学会 専門医

- 腹部ステントグラフト実施医・指導医

- 胸部ステントグラフト実施医・指導医

- 医学博士

趣味

サッカー、長距離走

当院心臓血管外科外来にお越しいただくか、無料メール相談(直通メールまたは問い合わせメールフォーム)をご利用ください。

この記事を書いた医師

中山 泰介(なかやま たいすけ)

千葉西総合病院 心臓血管外科医長