踵骨脆弱性裂離骨折の1例

踵骨脆弱性裂離骨折の1例:骨折治療学会雑誌掲載論文原文

伊藤吉賢 増井文昭 尾立和彦 齊藤雅人

要旨

踵骨脆弱性裂離骨折の1例を経験したので報告する。症例は61歳、女性。窓拭きをしていた際に転倒受傷した。踵骨裂離骨折(Beavis分類 TypeⅠ)を認め、裂離骨折部から踵骨底部に至る陳旧性不全骨折を伴っていた。手術は裂離骨片のscrew固定に加え、陳旧性不全骨折を固定するために踵骨底部から頚部へ挿入したscrewに、アキレス腱にとおしたFiber wire を足関節底屈位で8字締結固定した。術後2日目より足関節可動域訓練、5日目より松葉杖免荷歩行、3週目よりGraffin装具にて全荷重歩行を開始し、術後6週目に装具なしでの歩行を許可した。皮膚壊死、感染などの合併症は認めず、術後3ヶ月で骨癒合を確認した。今回、我々が行った方法は、手技が比較的容易で軟部組織への余分な侵襲も少なく、術後早期より足関節可動域訓練が可能であり、脆弱性を有する踵骨裂離骨折の治療に有用な方法と考えられた。

はじめに

踵骨裂離骨折は骨の脆弱性により強固な内固定が難しく、創壊死、感染などの合併症が多い、治療に難渋する比較的希な骨折である1)。今回我々は、裂離骨片のscrew固定に加え、2号Fiber wireをアキレス腱にかけ、踵骨底部から頚部に挿入したscrewと8字締結固定による補強を行い、良好な結果が得られたので報告する。

症例

症例

61歳、女性。

現病歴

窓拭きをしていた際に、バランスを崩して足台から後方に転落し足関節を背屈強制して受傷。同日、近医を受診し、手術目的にて3日後、当院に紹介受診した。単純X線、単純CTにて踵骨裂離骨折(Beavis分類 TypeⅠ)を認め、裂離骨折部から踵骨底部に至る陳旧性不全骨折を伴っていた(図1, 2)。

既往歴

大腿骨頚部骨折術後のlate segmental collapse 、その他4度の骨折歴有り。 検査所見:骨密度はYoung Adult Meanで大腿骨55%、腰椎67%と低下し、血液検査にて血清NTx 44.1nMBCE/、ホモシステイン36.5 nmol/mと上昇を認めたことから、骨密度低下型+骨質劣化型の骨粗鬆症と診断した。

手術

裂離骨片直上3cmの皮切で展開、裂離骨片を仮整復した後に、guide pin 2本で仮固定し、4.0mm cancellous screw(ワッシャー付き)にて固定した。次いで踵骨遠位底部の陳旧性不全骨折に対して、踵骨底部に新たに1cm程の小切開を加えてguide pinを踵骨頚部に刺入し、4.0mm cancellous screwを半分ほど挿入した。アキレス腱に2号Fiber wire 2本をとおし、小切開部よりscrewにかけた上で足関節底屈位で8字締結固定を行い、screwを最終的に挿入固定した(図3, 4)。

経過

1年前より左股関節痛出現し、歩行時痛が増強してきたため当科を受診した。単純X線画像で大腿骨近位部に骨硬化および骨融解像(図1)、CT画像で大腿骨近位部に骨折線が認められた(図2)。MRIT2強調画像で大腿骨に高信号を示す髄内病変と大腿骨後方/外側に高信号を呈する軟部腫瘤を認め、大転子頂部からの距離はそれぞれ120mm、165mmであった(図3)。以上から、大腿骨近位部内軟骨腫の2次性悪性化および切迫骨折を疑い、切開生検術を施行した。病理組織検査結果はGrade1〜2軟骨肉腫の診断で、広範切除および腫瘍用人工骨頭置換術を施行した。

後療法

術後2日目より足関節可動域訓練、術後5日目より松葉杖免荷歩行、術後3週目よりGraffin装具にて全荷重歩行を開始した。

術後経過

術直後より骨折部に低出力超音波パルス(LIPUS)療法を開始し、退院後(術後3週目)より骨量増加および骨質改善を目的にテリパラチドの投与、術後5ヶ月からバゼドキシフェン酢酸塩及びエルデカルシトールの投与を施行した。術後3ヶ月にて骨癒合を認め、皮膚壊死、感染などの合併症は認めず、術後6ヶ月の時点での、可動域は底屈60度、背屈15度と健側と同等で痛みなく歩行可能であった(図5)。

考察

踵骨裂離骨折は踵骨骨折全体の1.3〜2.7%と比較的稀な骨折2)で、背景に骨脆弱性を有することが多く、強固な固定が困難で治療に難渋する。骨折型分類はBeavis分類が多用される。骨粗鬆症を伴う高齢者に多いType Ⅰ(Sleeve fracture) 、皮膚壊死をきたしやすいため、緊急対応が必要とされるType Ⅱ Beak fracture、小さな裂離骨片を伴ったType Ⅲ Infrabursal fractureに分類される。本症例はType Ⅰ(Sleeve fracture)であった。

踵骨脆弱性裂離骨折の発生要因としては原発性骨粗鬆症、肝機能障害、糖尿病、慢性腎不全などによる続発性骨粗鬆症が報告1,3)されている。本症例はYoung Adult Meanが大腿骨55%、腰椎67%と低下し、血清NTx が44.1nMBCE/、ホモシステインが36.5 nmol/mと上昇を認め、骨密度低下型+骨質劣化型の骨粗鬆症と診断した。

発生機序としては、直達外力あるいは下腿三頭筋及びアキレス腱の牽引力によると報告されている。本症例においては、窓拭きをしていた際にバランスを崩して足台から後方に転落し、足関節を背屈強制しており、転落着地時の下腿三頭筋及びアキレス腱による強力な牽引力と骨粗鬆症に伴う骨脆弱性が関与したと考えられた。

手術方法としては、従来よりcancellous screwによる圧迫固定や軟鋼線によるtension band wiringの報告3)があるが、内固定材の緩みや骨片の穿破をきたしやすく、骨癒合が得られまで尖足位でのギプス固定が必要となるため、 骨萎縮の進行や足関節の拘縮が懸念される。そのため近年、従来のscrew固定やtension band wiring固定に、augmentationを追加する方法が報告されている。Leeds-Keioなどの人工靭帯併用4,5,6) の報告が散見されるが、皮切を拡大しなければならず、皮膚壊死、創部感染の危険性がある。大灘ら7)は、裂離骨片のscrew固定に加え、アキレス腱にかけた縫合糸を足底へpull-outし、エンドボタンで固定する方法を報告しているが、術後に荷重時痛をきたす可能性を示唆している。黒澤ら8)はアキレス腱にかけたFiber wireを踵骨側面に挿入したAcutrack screw内に通して8字締結固定する方法を報告しているが、Fiber wireを通すために皮膚の剥離が必要となり、同部の壊死が危惧される。いずれの方法も、術後皮膚トラブルを避けるために2-6週間の外固定の後に可動域訓練、その後に荷重開始とする報告9,10)が多く、術後の拘縮が問題となる。本術式は裂離骨折部3cm、踵骨底部のscrew挿入部1cmの小皮切による低侵襲な手術のため、皮膚合併症のリスクが低く、かつ術後早期より足関節可動域訓練が可能なことから、脆弱性を有する踵骨裂離骨折の治療に有用な方法と思われた。今後の課題としては、術後の創部痛軽減のため、さらにlow profileなscrew使用の検討が必要と思われる。

まとめ

踵骨脆弱性裂離骨折(Beavis分類 TypeⅠ)に対して、裂離骨片のscrew固定に加え、Fiber wireをアキレス腱にかけ、踵骨底部から頚部に挿入したscrewと8字締結固定を併用することで、良好な成績を得ることができた。本術式は、手技が比較的容易で軟部組織への余分な侵襲も少なく、かつ、術後早期より足関節可動域訓練が可能なことから、脆弱性を有する踵骨裂離骨折の治療に有用な方法と考える。

参考文献

- 樫原稔. 踵骨裂離骨折の治療経験. 骨折2011; 33 (4): 951-953.

- Beavis RC, Rourke K, Court-Brown C, et al. Avulsion fracture of the calcaneal tuberosity: A case report and literature. Foot & Ankle Int 2008; 29: 863-866.

- 宮﨑展行,木下裕文. アキレス腱付着部踵骨裂離骨折の原因と治療. MB Orthop 2003; 16(4): 64-70.

- 齊藤雅人,増井文昭, 伊藤吉賢ほか. 踵骨裂離骨折と両果骨折、脛骨天蓋部骨折の合併損傷. 骨折2015; 37(4): 1091-1094.

- 富所潤,岡田正人,三秋恒平ほか. 人工靭帯と螺子固定により治療した踵骨裂離骨折の2例. 骨折2006; 28(2): 356-358.

- 木田吉城,蔡詩岳,増井文昭ほか. 踵骨裂離骨折の治療経験. 関東整形災害外科学会雑誌.2004; 35(3): 190-194.

- 大灘嘉浩,福田公孝. 高齢者の踵骨裂離骨折の治療 スクリュー固定にpull-out法を併用した1経験. 北海道整形災害外科学会雑誌2014; 55(2): 242-244.

- 黒澤尭,三谷誠,藤林功ほか. 踵骨裂離・嘴状骨折に対する新しいtension band wiring法を試行した1例. 整形外科. 2015; 66(7): 655-657.

- 堀芳郎,角田雅也,青木謙二ほか. 踵骨アキレス腱付着部裂離骨折の3例. 中部整災誌. 2009; 52: 449-450.

- 田中孝明 衣笠清人 西田一也ほか 踵骨裂離・嘴状骨折の治療経験.中部整災誌. 2009; 52: 291-292.

図表説明

図1 初診時単純X線像

アキレス腱付着部に裂離骨折を認め、骨片が近位へ転位している。

図2 初診時単純CT

アキレス腱付着部裂離骨折と踵骨遠位底部に陳旧性不全骨折(矢印)を認める。

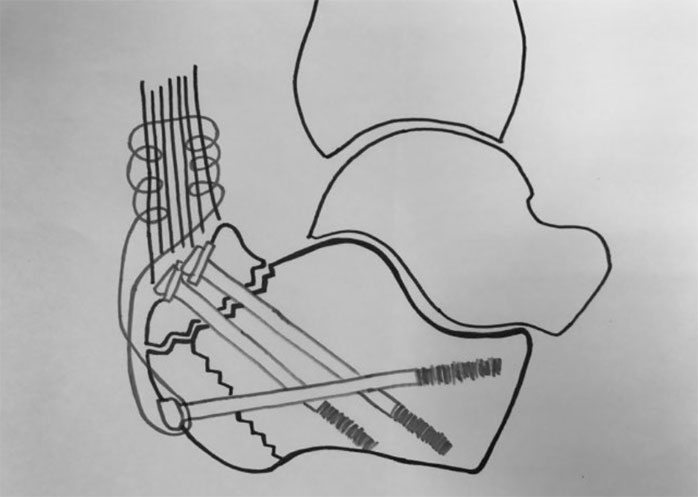

図3 手術方法

裂離骨片のscrew固定に加え、陳旧性不全骨折を固定したscrewにアキレス腱にかけたFiber wire をとおし、足関節底屈位で8字締結固定した。

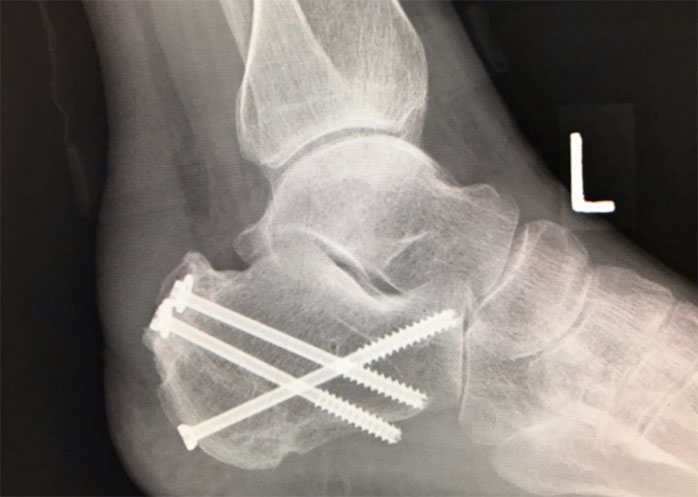

図4 術後単純X線像

図5 術後6ヶ月 単純X線像

踵骨裂離骨折及び踵骨底部陳旧性不全骨折は骨癒合をしている。