血管撮影検査

使用機器

- カテーテル室:6台(バイプレーン)

- HybridOP室:2台

検査・治療内容

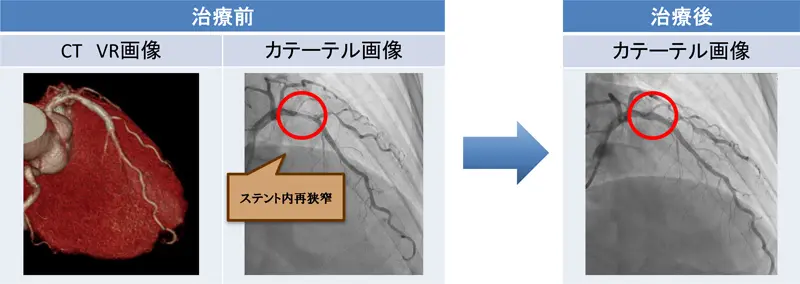

心臓カテーテル

CAG, PTCA, Coronary Laser, Rotablator, ショックウェーブ(IVL), ダイヤモンドバック

埋め込みデバイス

ペースメーカー, リードレスペースメーカー, ICD, CRT-D

不整脈

EPS, アブレーション

HybridOP室使用手技

TEVAR, EVAR, TAVI, BAV, フォガティ

SHD治療

TAVI, Mitra Clip, WATCHMAN

腹部

腹部Angio, TAE, TACE, IVCフィルター留置, PSE

頭頸部

脳Angio, 脳血管内血栓回収, 脳血管内コイル塞栓, 頸動脈造影, CAS

四肢カテーテル

下肢Angio, 下肢PTA, シャントPTA

当院機器の特徴

当院のカテーテル検査で使用している血管撮影装置は、全て2方向同時撮影可能なバイプレーンタイプを導入しています。バイプレーンタイプの装置のメリットとして、造影剤注入量の低減や検査時間の短縮が挙げられ、患者様の負担軽減に繋がります。

診療放射線技師の役割

セカンド(術者支援)業務

当院は、診療放射線技師が清潔野で医師の隣に立ち、カテーテルやデバイスの準備、管球寝台操作、造影剤注入機の設定などのセカンド(術者支援)業務を行っています。その一つとして、清潔野で造影剤注入装置の準備や造影剤の注入速度と注入量の提案・設定を行っています。検査や治療が円滑に進みつつ、患者様の負担が少なくなるように総造影剤量を極力抑えることを意識して、日々業務しています。

※診療放射線技師法施行規則第15条2の改正により、医師の指示の下、動脈路に造影剤注入装置を接続及び操作する行為が実施可能になりました。

ワーキングアングルの提案

カテーテル検査及び治療では、血管をわかりやすく描出するため、他方向からの撮影が必要です。患者様それぞれで異なる血管の走行に合った角度の提案を積極的に行っています。それにより、医師が手技を行いやすくなり、より安全で繊細な治療が可能になると考えています。

被ばく線量の管理

患者様の個人被ばく線量は、MINCADI 医療被ばく線量管理システムを用いて管理しています。

また、当院は全国循環器撮影研究会が定める、被ばく線量低減推進施設認定を受けており、患者様及び医療スタッフの被ばく低減をより厳正に意識しています。

緊急検査対応

当院では、日中の定例カテーテル検査に加え、急性心筋梗塞など緊急性が高い患者様のカテーテル検査及び治療にも24時間いつでも対応しています。